この記事をまとめると

■サスペンションには「底づき」と呼ばれる現象が起こるときがある

■車高の下げすぎやパーツの選定ミスで発生する

■あえてショックを大きく動かしてバンプラバーを使ってセッティングする方法もある

適当なセッティングだと起こるサスペンションの「底づき」とは

「どん底の下はない。どん底に落ちたら、あとは這い上がるだけ」と先賢は教えているが、クルマのサスペンションが底づきすると、ダンパーがショックで壊れることがあるのはご存じだろうか。

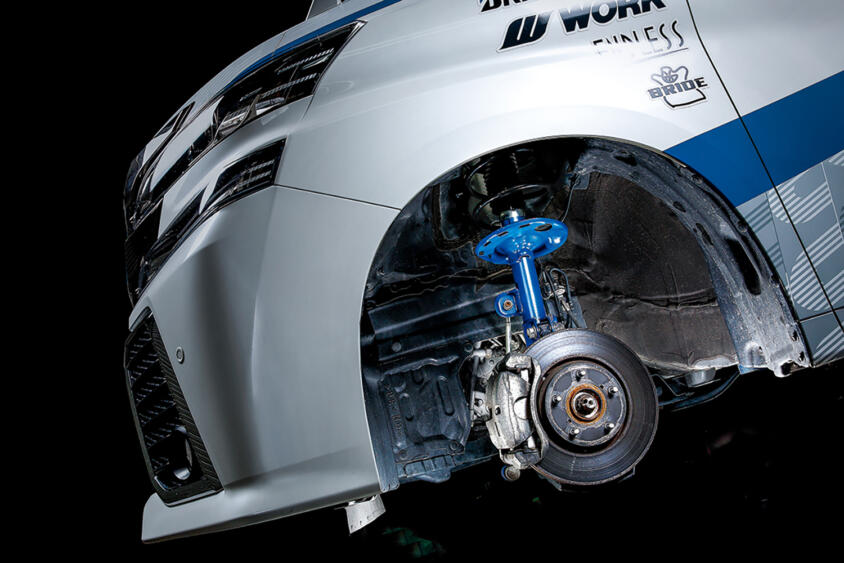

サスペンションの底づきというのは、サスペンションがフルストローク、つまり縮みきってアッパーマウントとダンパーのケースがぶつかって止まることを指す。

実際にこんなことが起きれば、大きな異音が出て、突き上げ感も強烈で、ダンパーの故障にもつながる。なので通常はダンパーのピストンロッドにゴムやウレタン製のバンプラバーと呼ばれるクッションを入れて、フルストロークしても金属同士がぶつからないように配慮している。

したがって実質的に、サスの底づきとは、サスが縮んでバンプラバーに当たり、バンプラバーが潰れはじめる「バンプタッチ」のことを指すと考えていい。

サスが底づきする原因は、路面が凸凹すぎたり、スプリングが柔らかすぎたり、過積載だったりいろいろあるが、チューニングカーで1番よくある例は、車高の下げ過ぎ。

とくにノーマルダンパーにダウンサス(スプリング)だけを入れて車高を大きく下げると、少しストロークしただけで底づきし、異音を発生させることがある。

純正ダンパーは、純正スプリングの自由長に合わせて、ダンパーのケース、ロッドの長さを設計しているので、そのまま車高だけ落とすと、縮み側のストロークが1G状態でもかなり残り少ないことになり、ちょっと縮んだだけですぐにバンプタッチしてしまう……。

車高調整式サスペンション(以下:車高調)なら、車高を下げることを前提にしているので、その車高調の推奨車高にセットすれば、通常バンプタッチ=底づきすることはまずないが、推奨車高を無視して車高を落としたり、全長調整式のスプリングセット長を長くしすぎたりすれば、車高調サスでもバンプタッチすることはあり得る。

バンプタッチすれば、サスはそれ以上縮まず、ノーサス状態になるので、クルマが跳ねて、タイヤの接地性も失われるので、走行性能面ではマイナスでしかない。

もっとも、バンプタッチが全面的にNGというわけではなく、バンプラバーの長さや固さ、素材を変えることで、一種のスプリングとして、サスの特性を調整することもできる。エンドレスなどはチューニングパーツとして、数種類のバンプラバーを組み合わせる「MBR(メイクバンプラバー)」を製品化して販売しているほどだ。

ただ、基本的にストリートを走ることを考えれば、サスは縮み側で7~8cm、伸び側でも3~4cmぐらいは確保しておかないと、いろいろ支障が出るだろう。