この記事をまとめると

■プラザ合意後の円高で資金が流入したことで日本はバブル経済に突入した

■日本車開発が一気に加速しNSXやR32型GT-Rなど象徴的モデルが次々に誕生

■豪華なCMや映画タイアップも氾濫したが泡のごとく弾けた

バブル経済に沸いた日本の自動車業界を振り返る

いまから40年前、1985年に先進五か国がニューヨークのプラザホテルに集まって締結した「プラザ合意」によるドル安によって、世界の投資家が日本に資金を投入しまくったのが、いわゆるバブル景気のはじまりといわれている。その流れで、株価や地価の高騰と合わせ、世界に追いつけ追い越せと意気盛んだった日本の自動車メーカーは巨額の開発資金を得ることになり、開発のチャレンジが一気に進むことになる。

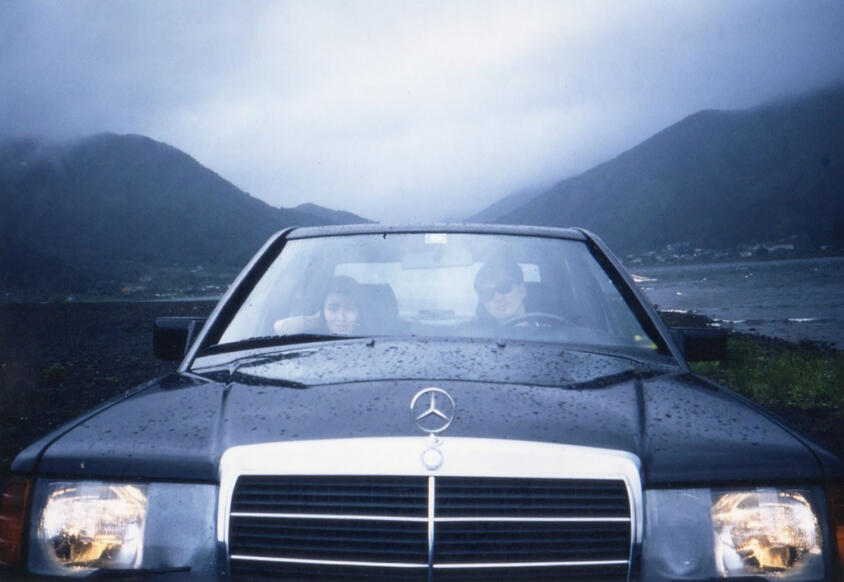

もちろん、老若男女がこぞって国産高級車、輸入車を、身の丈に合う合わないは別にして手に入れ、デートカー、ハイソカー、そしてBMW 3シリーズが六本木のカローラと呼ばれるほど売れ、そのライバルであるメルセデス・ベンツ 190Eが赤坂のサニーとまで呼ばれるほど増殖したのである。

自動車メーカーのチャレンジの象徴といえば、当時の日本の自動車メーカーの技術の粋を結集した1990年登場のホンダNSXと、1989年登場のR32型日産スカイラインGT-Rであったことは間違いない。どちらも欧州スポーツカーを凌駕するほどのモデルであった。

コストダウンという言葉がまるで自動車メーカーの辞書になかった……と思えるのもこの時代であり、1987年登場の8代目トヨタ・クラウンの4ドアハードトップはクラウン初の3ナンバーボディとなり、インテリアの豪華さも格段にUP。初代セルシオ(1989年~)に搭載されたV8エンジンを先行して搭載し、大きな話題となった。

対する日産も、1987年にY31セドリック、グロリアを発売。セドグロ初4輪独立懸架の採用によって走りの質を一気に高めたのだ。そして、その上級モデルとなる、全車3ナンバーのシーマを2年後の1988年に発売。バブル期ならではの高額品需要の象徴として大ヒットし、「シーマ現象」を巻き起こしたのである。

マツダも黙ってはいない。1988年に女優のイングリッド・バーグマンをイメージしたとされるインテリアイズムやビューティフルクルージングをコンセプトにしたペルソナを発売。後席の狭さから売れ行きはかんばしくなかったものの、ラウンジ感覚のインテリア、七宝のエンブレムなど、バブル期らしい豪華さを追求したミドルセダンであった。それに続き、1991年には電子制御4WS、ソーラーサンルーフ、ステアリング連動フォグランプなどの先進技術、装備を奢ったセンティアを矢継ぎ早に登場させていた。

バブル期は自動車メーカーの新車PR予算もふんだんにあり、バブル絶頂期の1988年登場の日産セフィーロのCMでは井上陽水を抜擢。ニューヨークで撮影されたとされるバージョンの「みなさん、お元気ですか?」のフレーズが多くの人に刺さったのだった。なお、時代の空気にフィットした「くうねるあそぶ」というキーワードは糸井重里さんによるもの。とにかく予算を使い放題だったというわけだ。