この記事をまとめると

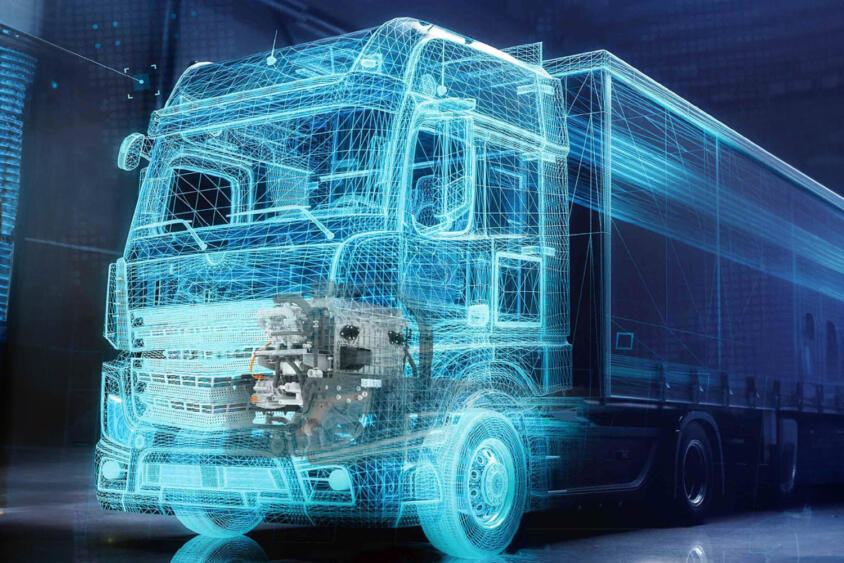

■トヨタが第3世代となる燃料電池システムに関する発表を行った

■新型燃料電池スタックは従来システムに比べ大幅な耐久性・燃費性能の向上が図られている

■燃料電池車の進化する一方で水素をいかにして手に入れるかという課題は残っている

燃料電池システムが大幅に進化したことを発表

トヨタは、今年2月に最新の燃料電池について公式発表を行った。

それによると、長距離輸送の大型トラック向けとして、従来のトヨタ製燃料電池(FC)スタックと比べ2倍に耐久性を向上させたという。また、乗用車用では燃費性能をトヨタ内での比較で1.2倍に改善し、一充電走行距離を約20%増やしている。そのうえで、原価低減を大幅に行ったという。

大型トラックによる物流において、ディーゼルエンジンからの転換を考えたとき、FCスタックの耐久性が懸念されてきた。それに対するひとつの回答である。ディーゼルエンジンと同等の耐久性確保に加え、保守管理をなくすこと(メンテナンスフリー)を実現したとのことだ。

物流に関しては、米国のテスラがトレーラーヘッドのEV化を実現し、事業用としての実証を進め、優れた成果を残しはじめている。一方、国内ではトレーラーも使われるが、大型トラックの依存度は高く、EVとFCVのどちらを選ぶべきかの結論はまだ出ていない。それに対するひとつの前進といえるかもしれない。

耐久性を高められた背景にあるのが、発電を行うセルの材料を変更し、その製造方法も根本的に見直したことで、耐久性向上に加え小型化もできたと、トヨタ広報は説明する。大型トラックの場合、車両重量と荷物の積載重量を足し合わせた総重量の上限があるので、小型化=軽量化といえるかどうかは未確認だが、少なくとも小型化が成れば、積載容積を減らさずに済むといえる。

乗用車用FCスタックの燃費向上も、同じくセル材料の変更に加え構造の見直しを行った結果であると、これもトヨタ広報は説明する。すなわち、用途に応じてセルの仕様を変えるのではなく、基本は同じとの説明だ。そして、対象となる車種に応じてセル数を変えるなどして適応する。このことが、原価低減にもつながるだろう。

原価低減の具体例は示されなかったが、現行の半分を目指した開発が続いているとのことだ。ことに、生産財の扱いとなる商用車においては、耐久性はもちろんのこと、そもそもの車両価格に加え、長距離走行後のFCスタックの積み替えといったことを想定すれば、原価の半減は大きな魅力だ。

燃料電池車の進化が前進する一方、水素をいかにして手に入れ、しかも水素代金を安くしていくかは、まだ懸念される課題のひとつだ。以前から述べているが、水の電気分解といっても、飲料用や耕作用などとどうすみ分けるのか。地球上の淡水はわずか2%しかないのである。

片やEV化においても、大型バッテリーへの急速充電性能の確保はもちろん、その電力をいかに入手するかは考えておかなければならない。再生可能エネルギーだけでは満たされないはずで、原子力発電の利用を考慮する必要があるだろう。それに際し、次世代型といっても軽水炉の延長にある手法(たとえば高速炉)は、高レベル放射性廃棄物の課題が残る。

すでに2030年以降に実用化水準を視野に入れようとしている中国のトリウム溶融塩炉に注目すべきときが近づいている。しかもこの技術は、本来米国で1960年代に生まれ、日本で温められてきた技術なのだ。EV戦略同様、それらが中国に先を越されそうになっている。