この記事をまとめると

■廃食油由来のHVOは軽油同等の特性をもち既存車にも適用可能

■ユーグレナの「サステオ51」が法規準拠の混合燃料として供給可能なHVOとして存在する

■マツダやいすゞが対応エンジンを開発し実用化を進めている

石油に近い組成のバイオ燃料「HVO」に着目

2025年8月、「次世代バイオディーゼル体験会」が開催された。主催したのはマツダ、平野石油、ユーグレナ、いすゞといった企業。対象となったのは環境対応への意識が高い官公庁や企業の担当者であり、経済産業省・資源エネルギー庁からも『次世代燃料の導入促進に向けた取り組み』といったプレゼンテーションがなされるなど、お堅いムードのイベントではあったが、その模様を取材した成果から一般ユーザーも知っておくべき情報を共有しよう。

結論からいえば、カーボンニュートラルの実現が期待できる次世代燃料はすでに実用域にあり、少なくともマツダの直列6気筒ディーゼルは市販状態でバイオディーゼル燃料に対応している。つまり、現実的なカーボンニュートラルへの解となっている。

キーワードは「HVO(Hydrotreated Vegetable Oil)」だ。これは廃食油(使い終わったてんぷら油など)を水素と反応させることで生み出されたバイオディーゼル燃料のこと。廃食油に含まれるカーボン要素と水素により石油に近い分子構造にしているのが特徴だ。

廃食油を使ったバイオディーゼルとしてはメタノールと反応させるFAMEというタイプもあるが、一般論としてFAMEを利用するには、燃料配管などをアルコール耐性のあるものに変える必要がある。

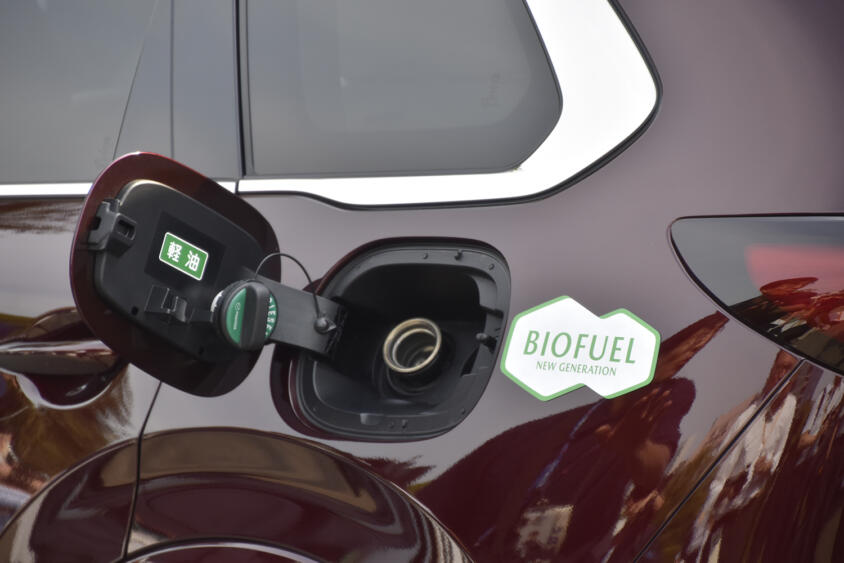

しかし、HVOはほとんど石油に近い特徴をもつため、従来の軽油(ディーゼル燃料)と混ぜることも可能であるし、ガソリンスタンドの燃料タンクや車両の燃料タンクにドロップイン(そのまま投入)することも可能となっている。

実際、FAME系燃料は使い古したてんぷら油のような独特のニオイとなっているが、それと比べるとHVOは無臭よりで石油系燃料に近いニオイとなっている。化学的知識がなくとも、直感的にHVOはドロップインできる燃料と感じる人が多いのではないだろうか。

今回の主催サイドでいえば、ユーグレナ社がHVOの製造を担っている企業。マレーシアの国営石油企業であるペトロナス社とのパートナーシップによりつくられたHVOと石油由来の軽油を51:49で混ぜた「サステオ51」という燃料を開発、供給している。

メカニカル面ではHVOだけの燃料でも問題ないというが、軽油と混ぜている理由は法規対応。地方税法上、JIS一般要求品質を満たす必要があり、その上でカーボンニュートラルに貢献できる比率として51:49が導かれたということだ。

その「サステオ51」の供給において欠かせないプレイヤーが平野石油となる。同社は燃料の少量配送に特化した企業であり、たとえば大規模工事現場における重機への燃料供給などをビジネスとしている。

残念ながら「サステオ51」は、日本全国どこでも買える状態にはなっていない。価格的にも通常の軽油より2~3倍となってしまうというから、脱炭素への貢献が求められる企業や官公庁などユーザーも限られる。

そこで、ユーグレナ社がつくった「サステオ51」を平野石油が運び、それをディーゼルエンジン車で利用することでカーボンニュートラルにつなげるというのが、現時点でのソリューションとなっている。

たとえば、三井住友銀行ではマツダCX-80を導入、同社の地下駐車場に「サステオ51」専用のセルフ給油装置を置くことで、カーボンニュートラルの実現へ向けて歩みだしている。