この記事をまとめると

■HVとEVは鉛酸電池とリチウムイオン電池の2本立てで構成される

■自然放電率は鉛酸電池が高くリチウムイオンは低く安定している

■劣化要因は充放電の繰り返しや高温や過放電が大きく影響する

リチウムイオン電池は充放電を繰り返している

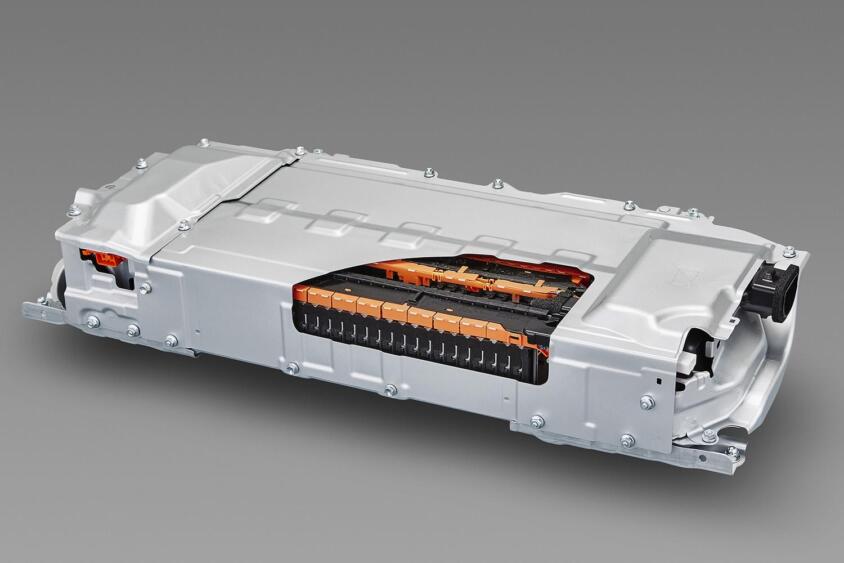

ハイブリッドカー(HV)、EVを構成する最重要パーツのひとつがバッテリー(蓄電池)だ。両車ともエンジンあるいはEVシステム制御用の「鉛酸電池」とモーター動力用の「リチウムイオン電池」で構成されている。気になるのはその寿命だが、これまで長く使われてきた鉛酸電池は、経験的に長もちさせるというか傷めないコツを知っているが、近年、急速に普及を果たしてきたリチウムイオン電池はどうだろうか。

HV、EVで使われる鉛酸電池とリチウムイオン電池について考えてみることにした。まず、基本となるのは放電と充電の仕組みだろうか。電池には、使い放しで充電の効かない1次電池(乾電池など)と放電(電気の取り出し)したら充電することで繰り返し使える2次電池がある。自動車で使われる鉛酸電池やリチウムイオン電池は2次電池で、正しい(バッテリーに負担をかけない)使い方をすれば、相当長い間、繰り返して使うことができる特性をもっている。

さて、HVやEVを乗らずに放置しておいた場合、当然ながらバッテリーは自然放電を起こすことになる。これは制御用の鉛酸電池もモーター動力用のリチウムイオン電池も同じだが、自己放電率にはけっこう違いがある。鉛酸電池は1カ月で5〜10%の減少となるがリチウムイオン電池は1〜3%と小さい。いい換えると、HVもEVも長期間放置した場合、モーター駆動用の電源は確保できるが、HVのガソリン機関やEVの制御機構を動かすためのバッテリーが機能しなくなってしまう可能性があるのだ。

ところで、鉛酸電池、リチウムイオン電池とも充放電可能な2次電池だが、ともに化学反応で電気を作り出している。鉛酸電池は正極に二酸化鉛、負極に鉛、電解液に希硫酸、リチウムイオン電池は正極にNMC(ニッケル、マンガン、コバルト)を使う三元系とLFP(リン酸鉄系)、負極に炭素系、電解液にカーボネイト系溶媒を用い、鉛酸電池、リチウムイオン電池とも正極と負極間を電子が移動することで、放電、充電が行われることになる。

もう少し正確にいうと、放電は負極の酸化反応で電子が放出され、正極の還元反応で電子が吸収されることで電気が作り出され、充電は放電と逆の動き、正極で酸化反応、負極で還元反応を起こさせることで、電気を蓄える(電気を作り出す化学反応が行える放電前の状態に戻す)ことができる。放電と充電は、いわゆる可逆反応で、2次電池が充電によって繰り返し使える基本原理となっている。