この記事をまとめると

■1970年代の排ガス規制をクリアしてから国内のモータースポーツが活性化した

■レーシングカーが発展するなかでアマチュアレーサーの受け皿があまりなかった

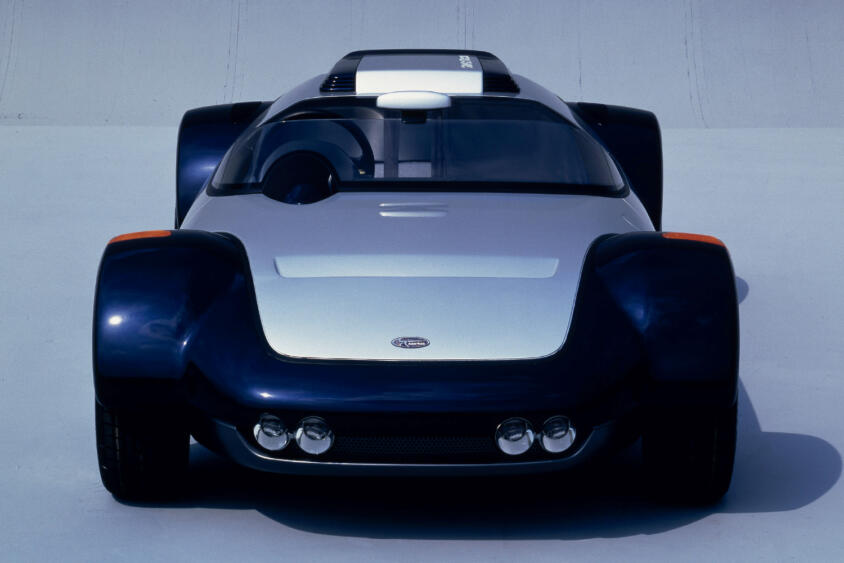

■日産ザウルスはアマチュアレーサーを支援するために作られたレーシングカーであった

自動車メーカーは多くのアマチュアレーサーも支援していた

日本のモータースポーツは、世界一厳しいといわれた排出ガス規制(最終的に昭和53年規制)に対応するため、1970年代初頭から自動車メーカーによる直接参画は控えられる(撤退)方向で推移してきた。しかし、排出ガス規制をクリアすると、再びサーキットレースに目を向けるようになっていた。

その第1弾が、1983年に始まるグループCカーレース(全日本スポーツプロトタイプカー選手権=JSPC)で、続いてグループAカーレース(全日本ツーリングカー選手権=JTC)が1985年に始まると、その後は一気呵成にレースブームとなっていった。

しかし、グループCカー、グループAカーとも自動車メーカーが直接参画するレースで、モーターレーシングの頂点に位置するイベントだった。逆に、モーターレーシングを下支えする入門者、あるいはアマチュアを主体とするレースはどうだったのか?

残念ながら、1970年代は自動車メーカーの総力が排出ガス対策に傾注され、過渡期の排出ガス対策技術によって、アマチュアや入門者クラスの層がレースで使える量産車が見当たらなかったのである。日本のレース史上に残るといわれるマイナーツーリングレースも、主役はB110サニー、対抗馬がKP47スターレット、初代SB1シビックと、すべて型遅れのモデルで争われていたのがこの時代の実状だった。

こうした時代背景のなか、メーカー技術が直接問われるグループCカーやグループAカーによる活動が軌道に乗ると、メーカーにとっての次なる課題は、アマチュアレースにどう対応するかにあった。排出ガス規制対策以降、市販車の性能は一気に近代化され、量産車を土台とするプロダクションカーレースに十分対応できる性能、内容となったが、その上位、そこからの受け皿となるカテゴリーのレースがなかったのだ。