肝心なのは熱効率

実際には、4サイクルと2サイクルは吸排気効率や圧縮圧力、燃焼効率などが異なるため、同一排気量で2サイクルが倍の出力特性にはならないのだが、理屈の上では2サイクルは倍の燃料を消費することになるため、当然ながら燃費特性は悪くなる。

この考え方は、レシプロエンジンとロータリーエンジンについても同じことがいえる。

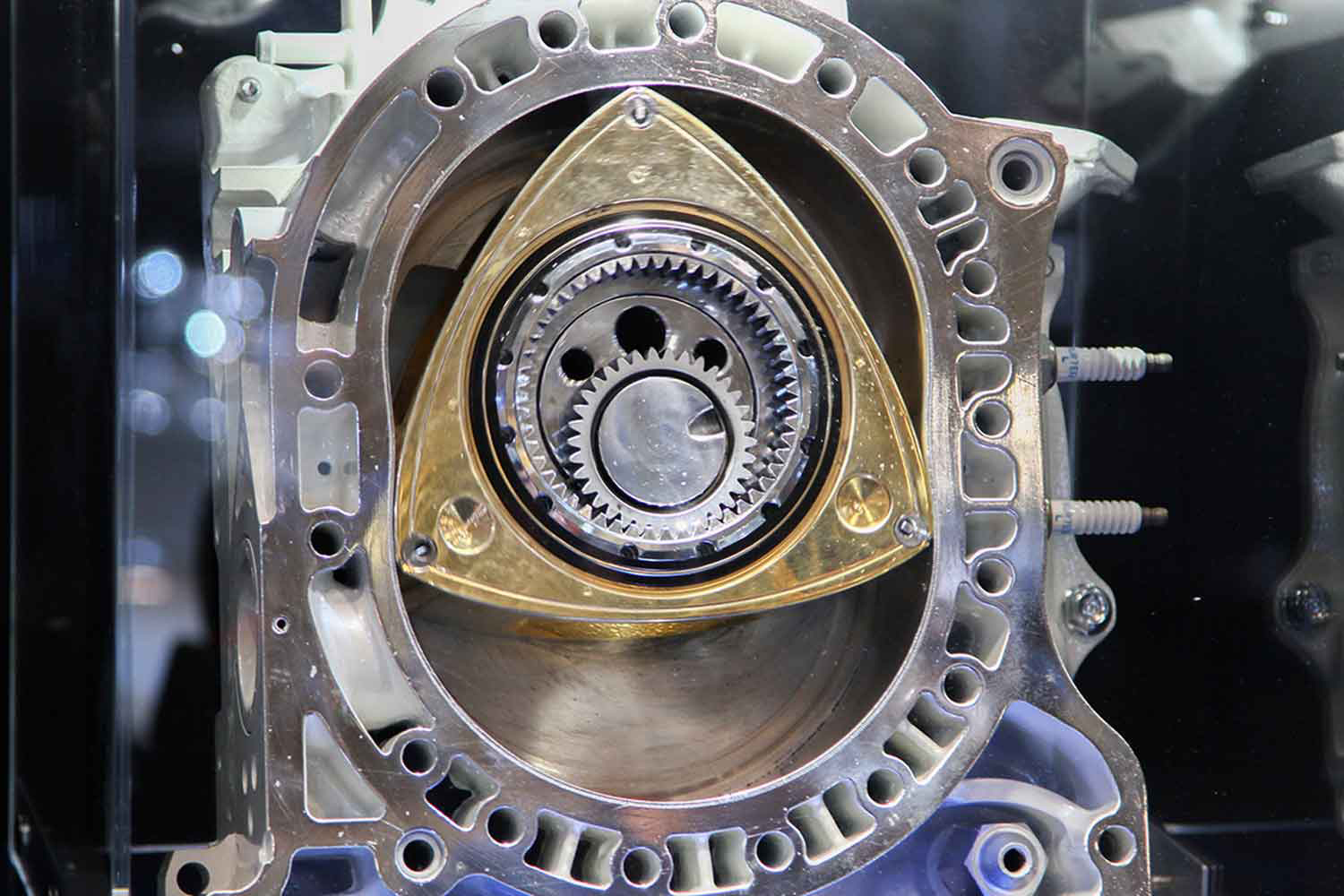

ロータリーエンジンは、ローターが1回転するとエキセントリックシャフト(レシプロのクランクシャフトに相当)は3回転する。じつはこれがロータリーエンジンのカギとなる考え方で、ローター回転数の3倍がエンジン回転数(エキセントリックシャフトの回転数)となる。また、ロータリーエンジンは、1ローターにつき3つの燃焼室をもつため、シングルローターで考えると、エンジン回転数と燃焼回数が同じ関係になる。

ロータリーエンジンの内部画像はこちら

ロータリーエンジンの内部画像はこちら

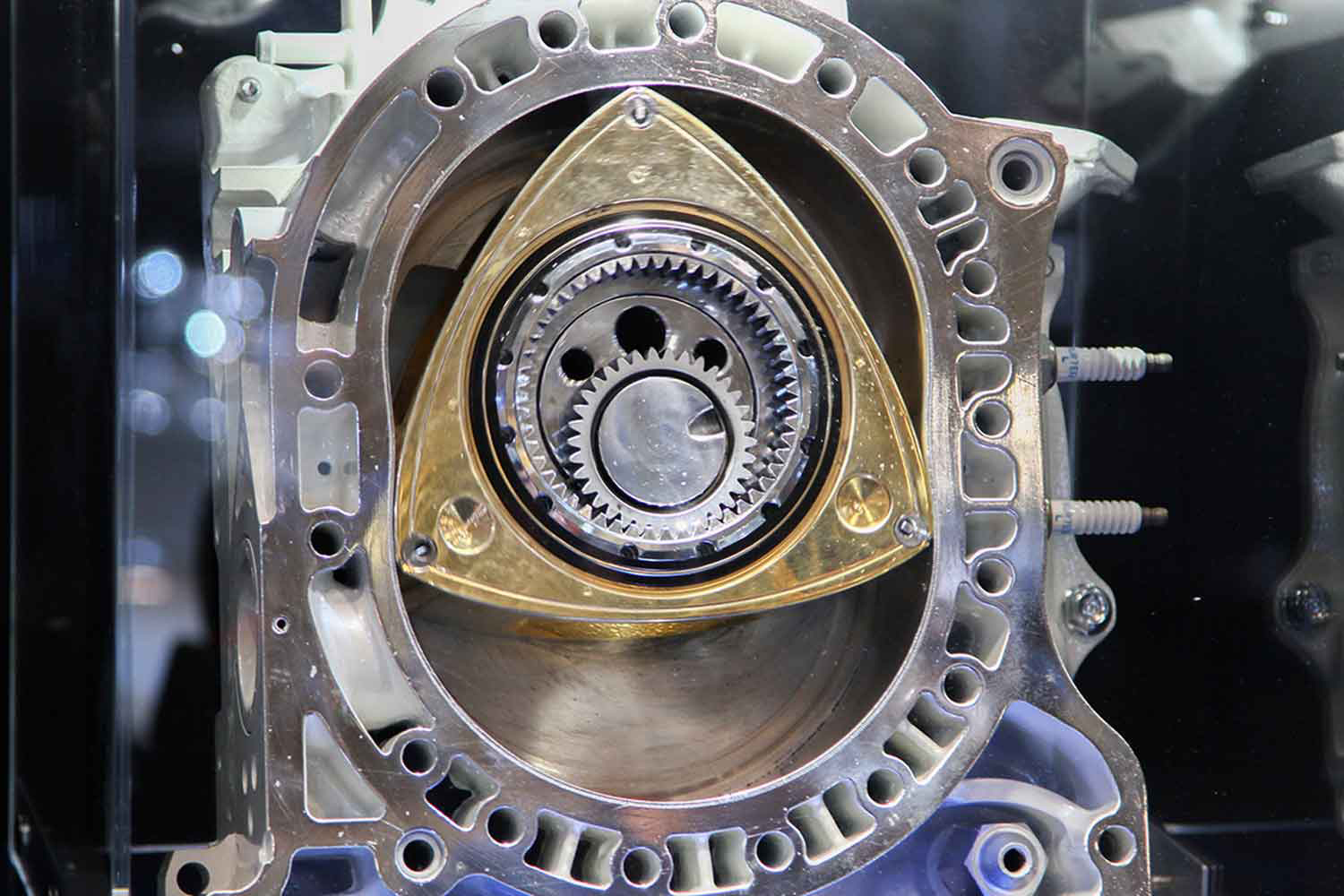

ロータリーエンジンでもっとも普及したタイプは13B型だが、排気量は654cc✕2ローター=1308ccで表記されるが、ひとつのローターが3つ(3箇所)の燃焼室を持つため、13B型の実際の排気量は3924ccと見なすこともできる。もちろん、レシプロ4サイクルと作動原理が根本的に異なるため、13B型をレシプロ3924ccとまったく同じと考えることはできないが、1ローター1回転あたりエキセントリックシャフト(クランクシャフト)の回転数と同数の燃焼回数(2ローターだと倍になる)は、どう見ても燃費特性の上からは不利である。また、出力を稼ぐため過給機を装着すれば、さらに燃費特性は低下する。

マツダ 13Bエンジン画像はこちら

マツダ 13Bエンジン画像はこちら

4サイクルと2サイクル、レシプロとロータリーといった作動原理の違いが燃費性能に影響を及ぼすが、現代のエンジンでは、これ以外の要素「熱効率」の改善も大きなポイントとなっている。

熱効率とは簡単にいえば、燃やした燃料をどれだけクルマを走らせるためのエネルギーとして活用できるか、ということである。かつては、32〜33程度が熱効率の定説とされていたが、2000年代に入って環境性能が重要視され始めると熱効率の改善が喫緊のテーマとして取り上げられるようになってきた。

ホンダ・フィット(2代目)画像はこちら

ホンダ・フィット(2代目)画像はこちら

当然の話で、燃やした燃料からより多くのエネルギーを動力源として活用できれば、その上昇ぶんだけ燃料消費を抑えることができるようになる。最新の熱効率がどの程度か正確には把握していないが、10年ほど前の段階で、トヨタの市販ハイブリッドカー用エンジンで41という数値を確認した覚えがある。おそらく現状は40台中盤、ル・マン/WEC用のハイブリッドハイパーカーGR010では、なんと50近いと聞いたことがある。

トヨタ TS010画像はこちら

トヨタ TS010画像はこちら

50という熱効率は、かつては到底考えられなかった数値だが、要求性能の焦点を絞り、研究開発を積み重ねることで到達した結果、ということができるだろう。

より少ない燃料消費でより大きなエネルギーとして活用するノウハウ。いまや省燃費(環境性能)と高性能は表裏一体の関係になっている。