ハイオクのメリットとは?

さて、冒頭でハイオク指定のエンジンにレギュラーガソリンを使うと「パワーダウンや燃費悪化といった症状につながる」と書いたが、それはノッキング対策をするためだ。

特別なエンジンを除いて、エンジンの圧縮比は固定されている。その状態でノッキングを抑えるには点火時期を遅らせる(リタードする、という)ことが定番の手法となる。結果的に、リタードすると本来の燃焼効率が発揮できないため、パワーが失われるのだ。

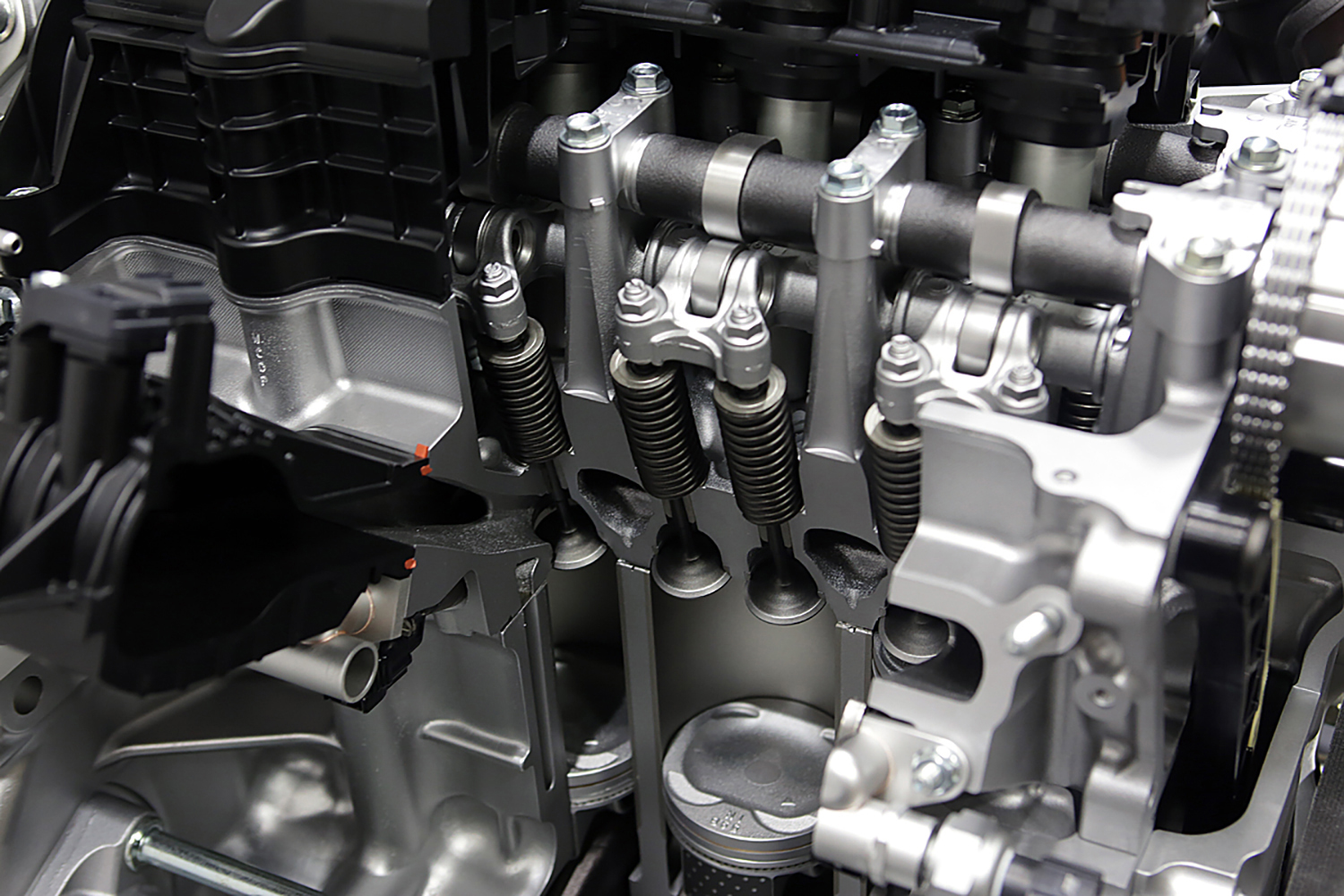

エンジンの内部画像はこちら

エンジンの内部画像はこちら

一方、レギュラー指定で開発されたエンジンは、レギュラーガソリンに合わせた圧縮比や点火時期制御で設計されている。ハイオクを入れたからといって圧縮比が上がり、点火時期が早まるわけではないので、オクタン価の高さを活かせない。ただただ高価なガソリンを使っているだけで、お金のムダになってしまう。そのため、経済性が求められるエコカーはレギュラー指定のエンジンとして開発されることが多い。

では、ハイオク前提で熱効率を高め、とにかく燃費性能に振ったエンジンを作ったらどうなるだろうか。

理論的には、熱効率を向上させやすくなるため燃費が改善する可能性はある。

かつてエンジンコンピュータのプログラムに手を入れて、レギュラー指定のエンジンをハイオク仕様へ書き換えてもらったことがある。本来の狙いはパワーアップだったが、驚くことにこのときは街乗りでの燃費性能が上がるという経験をした。

コンピューターチューンのイメージ画像はこちら

コンピューターチューンのイメージ画像はこちら

具体的には15km/Lくらいだった街乗り燃費が18km/Lあたりになった。実験室のように厳密に計測したわけではないが、約2割も燃費がよくなったのだから有意な差といえるだろう。もちろん、コンピュータチューニングだけなので圧縮比は変えていない。ただし、このプログラムは安全マージンを削った内容でもあったので、量産車に同様のプログラムを書き込むことは難しいかもしれないが……。

そうはいっても、高いオクタン価に合わせた点火時期制御に変えることは、燃費改善につながる可能性があると考えられる。

仮に燃費20km/Lのクルマで年間1万km走るとして、この際に使用するガソリンは500リットルとなる。ハイオクとレギュラーの価格差はリッターあたり約10円とすると、年間コストの違いは5000円に過ぎない。しかも、ハイオク仕様にして燃費がよくなれば、それだけガソリン消費量も減る。ハイオク仕様で22km/Lになれば、ガソリン消費量は455リットルほどになる。こうなると年間の燃料代は逆転する計算になる。

ホンダ N-ONE画像はこちら

ホンダ N-ONE画像はこちら

少しでも燃費が改善すれば、トータルではリッターあたりの価格差は気にならないレベルになるだろう。ロジカルに考えれば、ハイオク指定で熱効率を高めたエンジンを作ることは、エコカーにもプラスになる可能性が高い。

とはいえ、ユーザー心理としては日々のガソリン給油において財布から出ていく金額が高くなることに抵抗感があるのも事実。そうしたマインドもハイオク仕様のエコカーが生まれづらい背景といえるかもしれない。

ガソリンメーターのイメージ画像はこちら

ガソリンメーターのイメージ画像はこちら

もうひとつ、エコカーのエンジンにはアトキンソンサイクルやミラーサイクルと呼ばれる高膨張比エンジンが使われることが多い。通常のエンジンでは圧縮比=膨張比といえるが、こうしたエンジンは圧縮比<膨張比となるような制御をしている。

多くの場合、バルブタイミングを可変させることで実質的な圧縮比を下げている。つまり、諸元表に載っている圧縮比より実際は低い圧縮比となっている。逆に膨張比はカタログ値に書かれた圧縮比のままといえるため、圧縮比<膨張比となっているのだ。

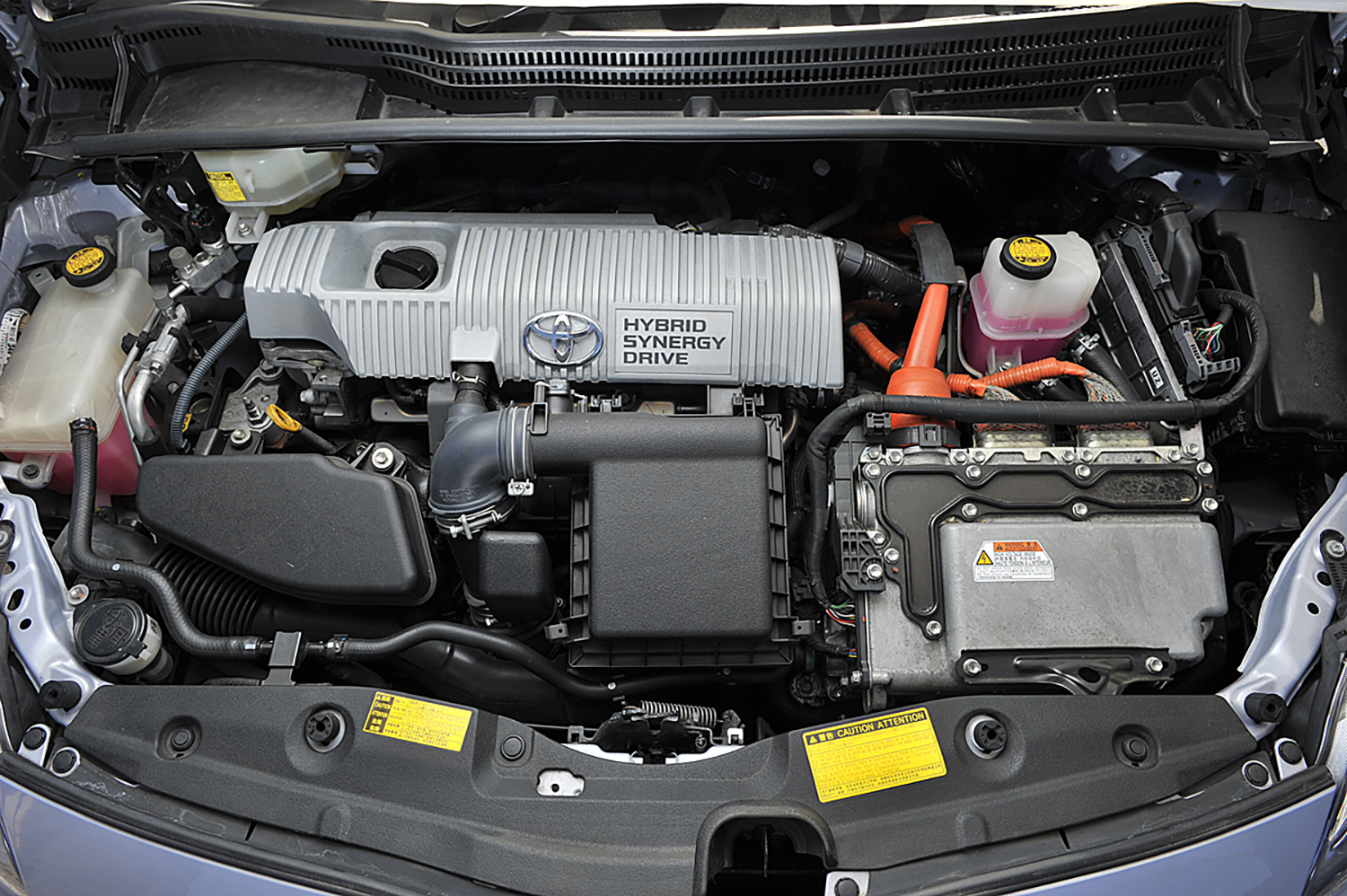

トヨタ・プリウスのエンジン画像はこちら

トヨタ・プリウスのエンジン画像はこちら

こうしたエンジンにおいては、カタログスペックほど圧縮比が高くないので、ノッキングを抑えるという意味ではハイオク指定とする効果は小さくなる。そうであれば、ランニングコストが安価となるレギュラーガソリン指定で開発するのは理にかなっているといえるのだ。