この記事をまとめると

■トラックや一部のクロスカントリー4WD車ではラダーフレーム構造が採用されている

■ラダーフレーム構造とはラダー形状のフレームにエンジンなどを取り付けたもの

■フレーム構造は快適性・運動性・経済性に不利な一方でタフネスで優れる

ラダーフレームのメリット・デメリット

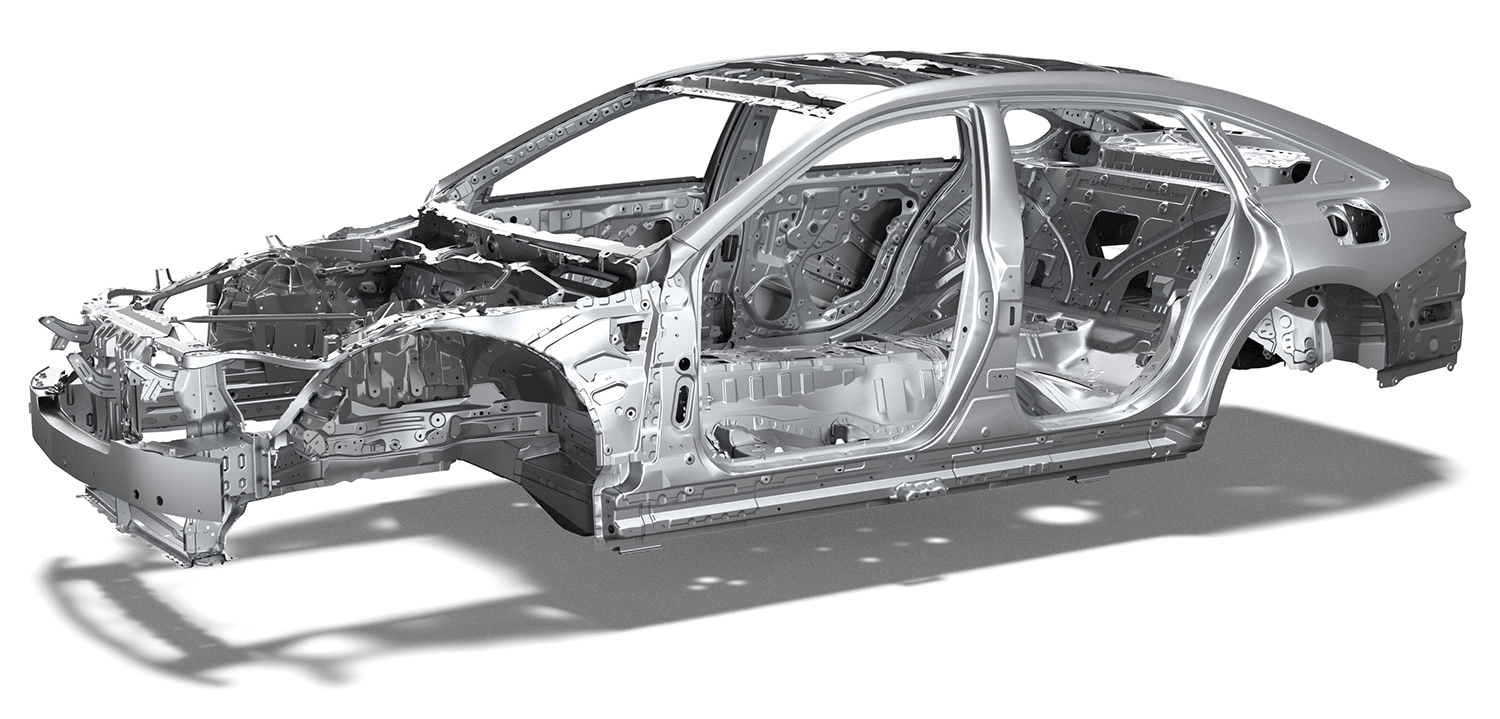

ご存じのように、昨今は乗用車のほとんどがモノコック構造のボディとなっている。あらためて整理すると、モノコック構造というのはフロアからルーフまで一体として設計・製造したボディのこと。卵の殻のように全体で強度と剛性を生み出すため、軽くて丈夫なボディに繋がるのが最大のメリットだ。

トヨタ・クラウンクロスオーバーのモノコックボディ画像はこちら

トヨタ・クラウンクロスオーバーのモノコックボディ画像はこちら

軽いということは燃費などの経済性にも有利であり、それでいて丈夫というメリットもあるのだから、すべての自動車がモノコックボディになってもよさそうなものだが、いまだにトラックや一部のクロスカントリー4WD車ではラダーフレーム構造が残っている。

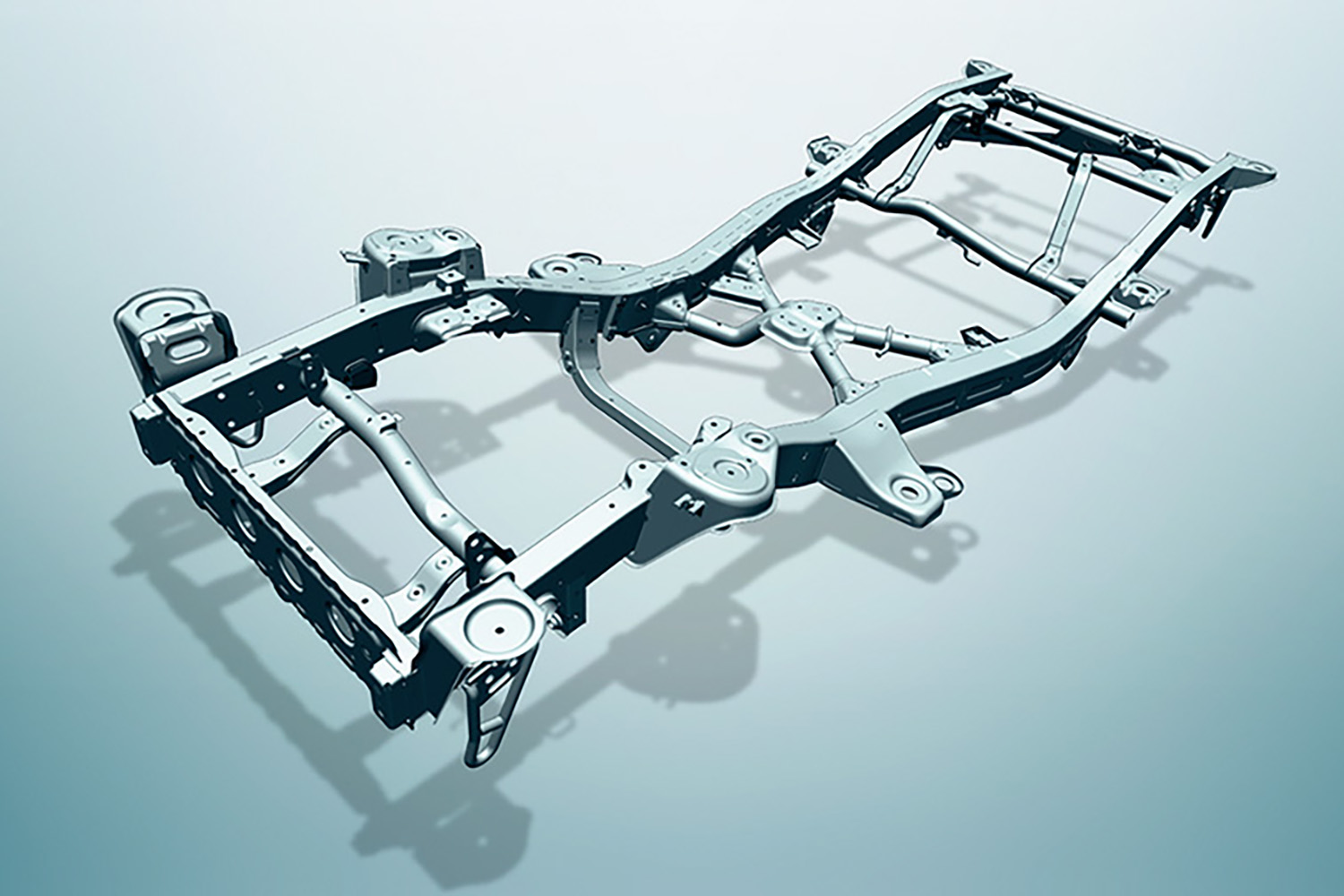

ラダーフレーム構造とは、まさしくラダー(はしご)のような形状の独立したフレームに、エンジンやサスペンションなどを取り付けたもの。とくにトラックにおいては小さなものから大きなモデルまで、ラダーフレーム構造を採用することは当たり前となっている。

スズキ・ジムニーのラダーフレーム画像はこちら

スズキ・ジムニーのラダーフレーム画像はこちら

ラダーフレームの大きな特徴である「汎用性」、「自由度の高さ」というメリットが、トラックのような商用車のニーズとマッチしているという面があるからだ。

ラダーフレーム構造のクルマにおいて、ボディはフレームの上に載ったカタチといえる。前述したように、フレーム自体にパワートレインやサスペンションを取り付けるわけだから、ボディがなくともフレーム単体で走れるような設計となっている。つまり、ひとつのフレームを設計すれば、多様なボディを展開できる。

スズキ・ジムニーのラダーフレーム画像はこちら

スズキ・ジムニーのラダーフレーム画像はこちら

トラックでは、キャビンや荷台のサイズ、荷台の仕様(ダンプや冷凍車など)などさまざまなバリエーションが求められる。フレーム構造を採用することで、そうした多様性に対応できる強い汎用性を実現できるのだ。