欧州なら時速80kmで走行できる場所もある

一方、道路建設における技術進歩によって、時速80kmでも走行できるような規格の道も存在する。しかし、現状では、時速60kmを超える通行を許しているところはないようだ。

これらの速度制限は、その道路を走るクルマ100台を抽出し、そのうち低い方から85%に相当する速さのクルマまでを順に調査し、実地検分によっても適正な最高速度が時速60kmであるとの判断が下されている。

とはいえ、道幅が十分にあり、舗装も整備され、中央分離帯もあって、時速60kmでの走行が遅すぎると感じる道路区間もあるだろう。その場合は、かえって眠気を誘う懸念もある。

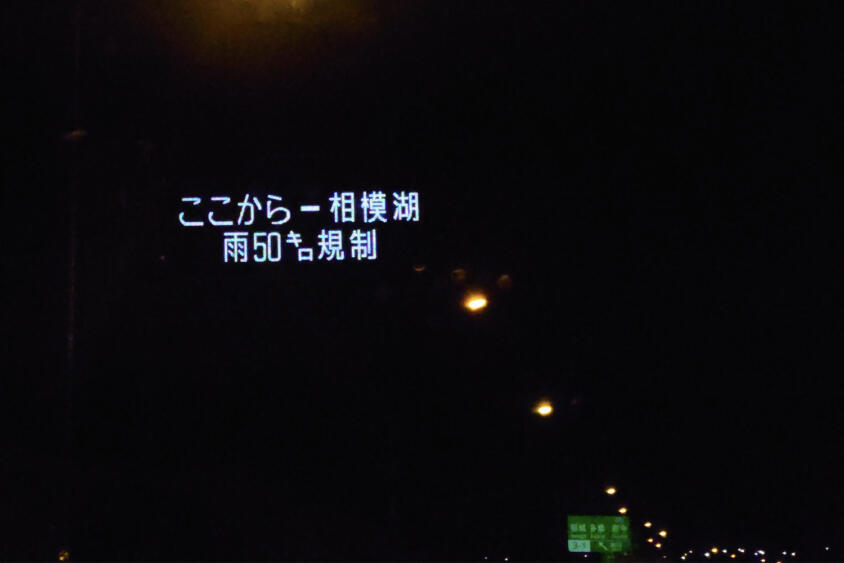

国道246号線画像はこちら

国道246号線画像はこちら

ちなみに欧州では、対面交通で中央分離帯のない道路でも、郊外であれば時速80kmで走行できる場面が多い。ただし、市街地に入る際には時速50kmに抑えることが厳格に実施される。また郊外でも、屈曲路の連続する区間では、減速させるため制限速度が標識で示されている。

とはいえ、日本の感覚では、その制限速度を多少上まわっても曲がれるだろうと思い込みがちだが、欧州では、厳密に速度を下げないと道路をはみ出してしまう懸念が高まる。それほど、制限速度に対する厳密さがある。

欧州の郊外の道路を走行するアルファロメオ・トナーレ画像はこちら

欧州の郊外の道路を走行するアルファロメオ・トナーレ画像はこちら

そうした高速化の一方で、万一道路を外れたり、衝突事故を起こしたりした際の被害が甚大になるのは、走行速度が高いため当然の帰結となる。このため、衝突安全性能が厳しく問われてきた。しかし、それによって運転席からの見通しが悪くなったり、車両重量が重くなったりという弊害も起きた。あるいは、道路からはみ出さないための運転支援機能が重視されてもいる。

速度と被害の関係と、移動の合理性の確保は、適切な回答を見つけるのが難しい。それを改善する方法のひとつが自動運転ではないだろうか。交通事故の原因の9割は、人間の過失によるとされているからである。