この記事をまとめると

■路線バスにはかつてバスガイドなる添乗員が乗っていたが人手不足により廃止になった

■路線バスの世界に自動運転やAIが導入され人手不足解消の一手として注目されている

■AIコンシェルジュの導入が進めば新たなマーケットに成長する可能性がある

バスの世界にもAIが進出

各地で自動運転の実証実験が盛んだが、これには安全性・利便性といった側面に加えて、「2024年問題」に端を発する運転士の人手不足が大きく影響している。かつてバスは運転士だけではなく、料金収受・乗客サービス・ドア扱い・運転士補助などの業務を行う車掌やバスガイドが乗車する、2人体制で運行されていたのだ。今の時代からしたら考えられないほどだ。

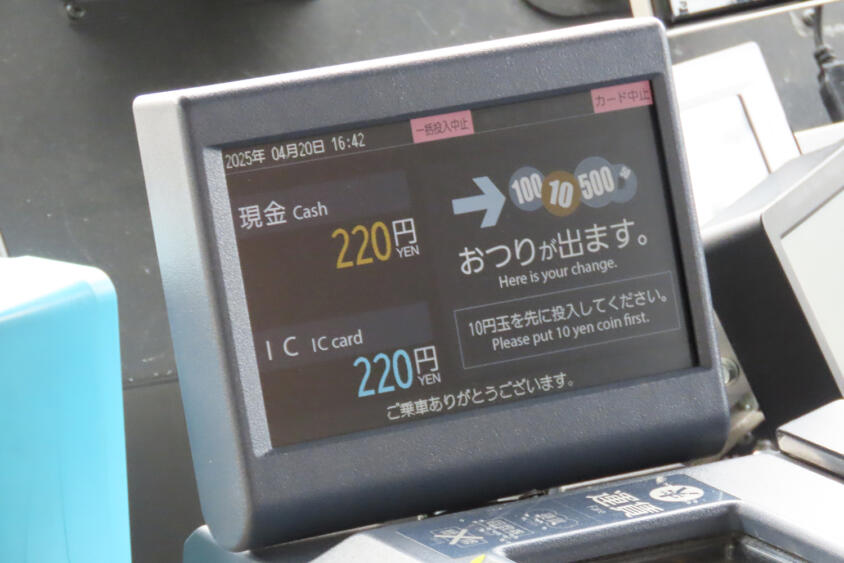

しかし、バス事業は必ずしも収益性の高いものではないため、コストカットの観点から次々にワンマン化が進み、彼ら(主に彼女ら)は絶滅危惧種になってしまったのである。今では、料金収受は料金箱やインターネット販売(バスターミナルなどには窓口販売がある)などに代わり、ドア扱いは自動化されて運転士の業務に、安全確認もバックカメラなどの各種センサーを駆使して、運転士が自ら行うようになっているのだ。

バスガイドの「AIコンシェルジュ化」が実験開始画像はこちら

バスガイドの「AIコンシェルジュ化」が実験開始画像はこちら

ただ、バスガイドが担っていた観光案内などの乗客サービス業務は、合理化の名のもとに多くが廃止されてしまった。これは、ショッピングセンターのインフォメーション業務も同様で、施設案内はコンシェルジュを廃してアプリやインターネットのホームページが、使われるようになっている。

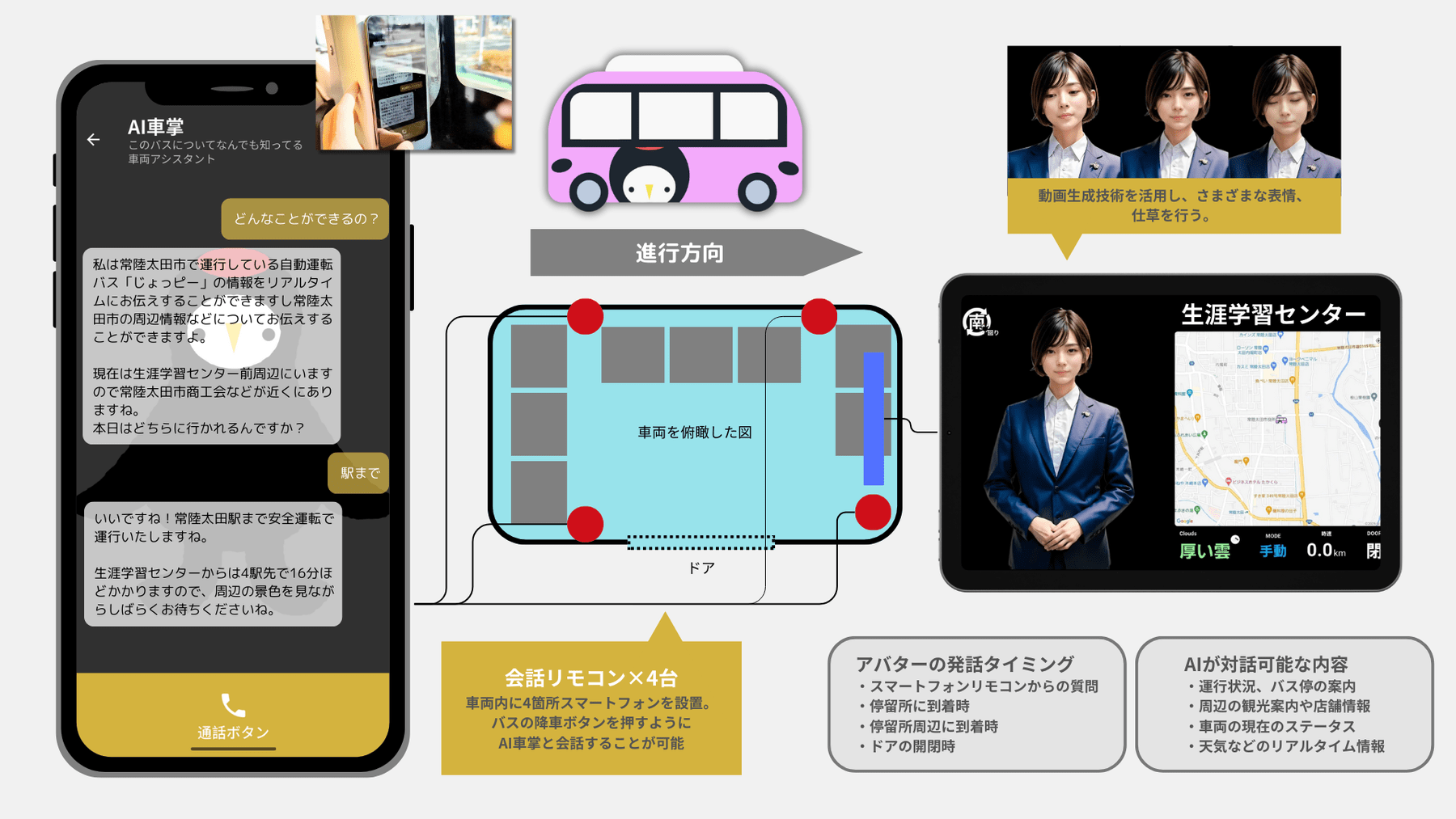

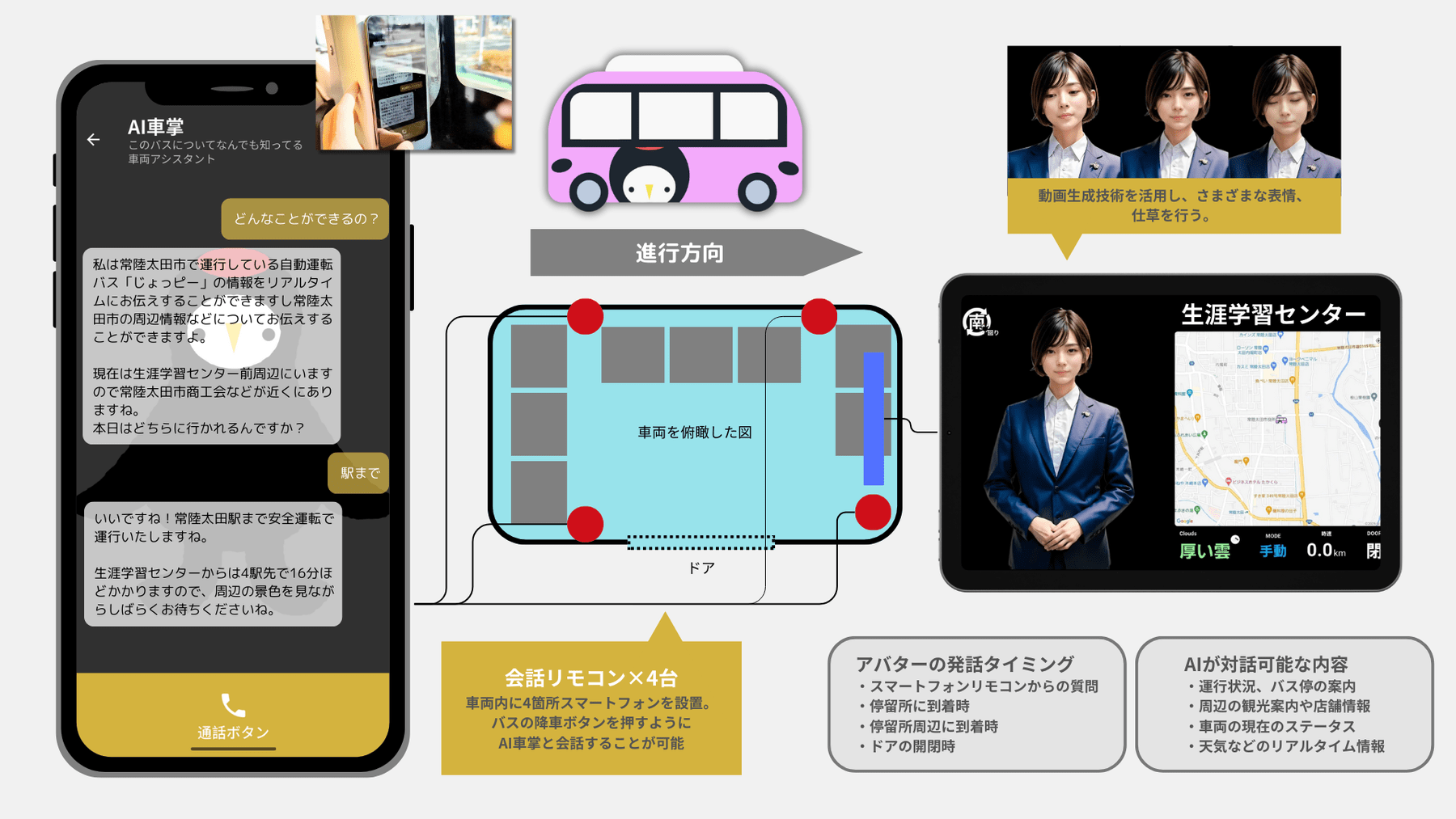

このことからもわかるように、案内業務はなくてよいというものではない。そこで、バスガイドをスマホ連動型の生成AIコンシェルジュが担えないか否か、2025年3月7日~31日に茨城県・常陸太田市の自動運転EVバスを使用し、世界初の実証実験が行われたのである。

常陸太田市の自動運転EVバス画像はこちら

常陸太田市の自動運転EVバス画像はこちら

生成AIの技術はまさに日進月歩で、現在ではさまざまな分野で導入が進んでいる。音楽分野などで活躍している「バーチャルシンガーソフトウェア」も、CGが実際の歌手のような活動を行うものだが、これは基本的に情報発信が中心になる。しかし、バスガイドは情報発信だけではなく、乗客の質問にも答える必要があるのだ。すなわち、高度な解析力と対応力が求められるということなのである。

本実証実験における生成AIコンシェルジュの内容は、あらかじめ乗客が自身のスマートフォンに専用アプリをダウンロードし、そこに質問することで対話形式に案内を行うというものだ。また、バス停到着時やドア開閉時などでは、自動的に案内を行う機能もある。さらにすごいのは、この案内をアバターが行うという点だ。このアバターは動きが滑らかなだけではなく、表情や挙動に関しても豊かな表現が可能だという。

常陸太田市の自動運転EVバス画像はこちら

常陸太田市の自動運転EVバス画像はこちら

このシステムは乗客だけではなく、バス運営事業者にとってもさまざまな活用法が考えられている。たとえば、以下のような内容がそれだ。

・地域イベントや観光情報の発信で、地域社会の活性化に貢献する。

・遠隔運行管理システムと連携させることで、バス停到着・ドア開閉などの案内が可能になり、オペレーション業務の効率化が図れる。

・車内カメラと連携することで、異常検知・緊急対応の強化が可能になる。

・高齢者・障がい者などへのサービスサポートが可能になる。

音楽分野では「初音ミク」が成功し、CGキャラクターは世間に受け入れられているといってよい。また、鉄道分野では「鉄道むすめ」といったキャラクターが定着してきた。AIコンシェルジュも導入が進めば、こういった新たなマーケットに成長する可能性があるのではないだろうか。