この記事をまとめると

■日本では1960年代から高速道路が整備されるようになった

■当初はいずれ無料になるとされていたが近年では通行料金が値上げされている

■日本だけでなく海外でも最新技術の導入によって有料化されることが増えている

日本高速道路は無料化されるのか?

高速道路ってそのうち無料になるはずだったのでは? そんな疑問をもっている人が少なくないだろう。

日本で高速道路が整備されるようになったのは、1960年代から。東京オリンピックをきっかけに首都高速が整備され、さらに都市間交通の要として東京と名古屋、そして大阪を結ぶ東名高速と名神高速が開通する。その後、全国の主要都市を結ぶ高速道路網の整備が進んでいった。

東名高速道路の東京料金所画像はこちら

東名高速道路の東京料金所画像はこちら

一般道と比べて移動時間が短く、またサービスエリア・パーキングエリアの利用ができることに対して、高速道路が有料化されていることは国民の多くが納得していたと思う。

その上で、初期投資分が使用料金で回収されたら、高速料金は減額され、最終的には無料化されるというイメージが世間に浸透していた印象がある。実際、地方部などの有料道路では最終的に無料化された事例は珍しくない。

ところが、東名高速や名神高速など主要高速道路の料金は逆に上昇しており、それでも机上では2100年代に無料化の可能性があるというが⋯⋯。

首都高の料金改定の案内画像はこちら

首都高の料金改定の案内画像はこちら

修繕費に加えて、直近では自動運転を念頭に置いた新たなセンサー設備を道路側に設置することが決まっており、そうした費用についてNEXCO側が「利用者負担が基本」という姿勢だ。

では、海外の高速道路は有料なのか、それとも無料なのか。代表的な例は、アメリカのフリーウェイだ。

筆者は1980年年代から全米各地をクルマで巡ってきたが、そのほとんどが無料だ。ただし、州によって道路の補修状態やトイレなどがある休憩エリアの整備状況には差がある。

アメリカのフリーウェイ画像はこちら

アメリカのフリーウェイ画像はこちら

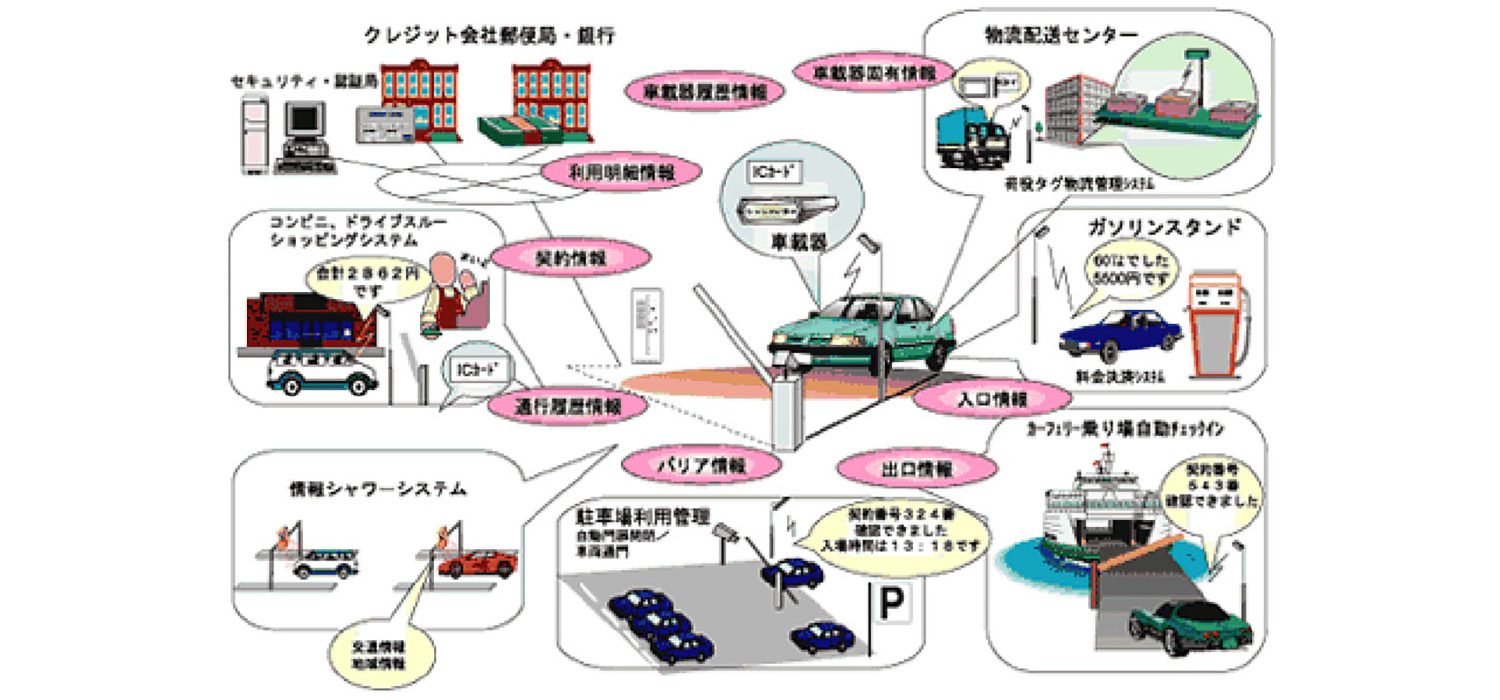

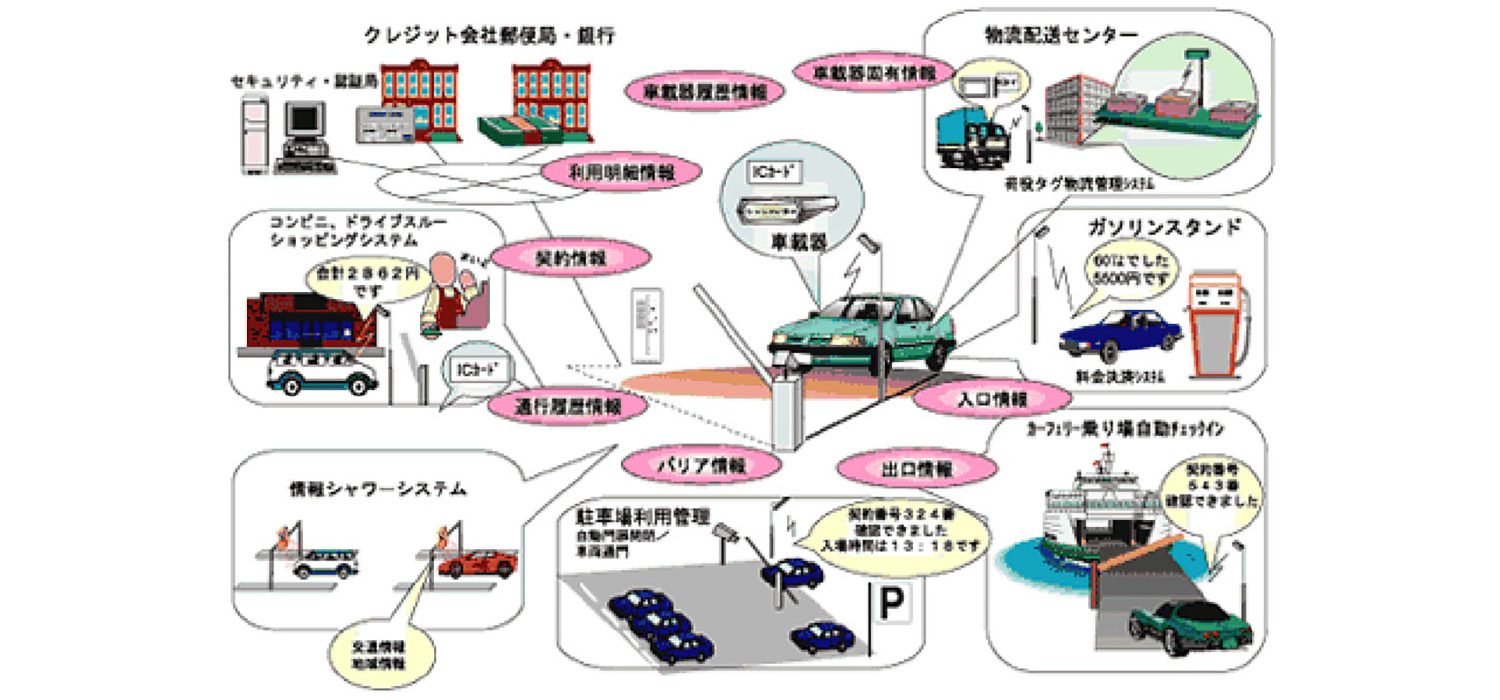

なぜならば、フリーウエイの維持管理費用は基本的に各地の税金で賄われているからだ。また、有料道路はトールウェイと呼ばれることが多く、東海岸やフロリダ州などの一部で稼働している。1990年代から2000年代にかけて、DSRC(近距離通信)を使った料金徴収システムによって西海岸や中西部でも一部でトールウェイが広がった。

こうした状況は欧州各国でも同じだ。

多くの国で、高速道路は国や地方政府による税金で初期建設費用とその後の修繕・管理費用を賄っているため無料な場合が多かった。それが、DSRCやGPSを活用した技術が進化するようになり、商用車と乗用車に対して、または商用車のみなど、交通の状況を鑑みた有料化に踏み切るケースが徐々に増えてきた印象だ。

DSRCの仕組みのイラスト画像はこちら

DSRCの仕組みのイラスト画像はこちら

将来的には、交通流のデータ化がさらに進み、無料を含めてさまざまな料金を使いわけるロードプライシング制度が一般的になるのではないだろうか。無料化についてはアメリカや欧州では税のあり方の議論がさらに深まりそうだ。