意味を知っておくとよりスムースに公道を走れる

<パッシングとクラクション、使いわけの複雑さ>

パッシングとクラクションも、状況に応じてさまざまな意味をもつ。

パッシングの代表的な使用法は対向車への警告だ。道路交通法上は決してすすめられるものではないが、速度違反を取り締まっている、いわゆる“ネズミ取り”がある場合やパトカーがいる場合、対向車にパッシングして知らせる習慣がある。また、見通しの悪い交差点や狭い道路での出会い頭事故防止のため、自車の存在を知らせる目的でも使用される。

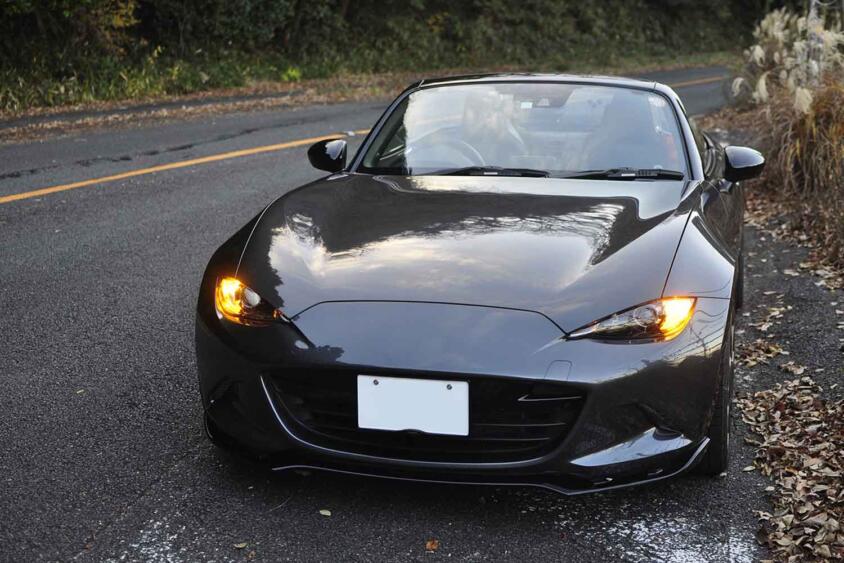

パッシングのイメージ画像はこちら

パッシングのイメージ画像はこちら

しかし、パッシングには相手に道を譲る意味もある。信号のない交差点で右折車が直進車にパッシングする場合、「お先にどうぞ」という譲り合いの意思表示となる。ただし、この使い方は地域によって解釈が異なることがあり、混乱を招く場合もある。

クラクションに関しては、本来は「危険を防止するため」にのみ使用が認められている装置であり、安易な使用は違反行為とされている。しかし、実際の使用場面はより複雑だ。「警音器使用可」の道路標識がある区間での追い越しの合図のほか、狭い道での存在アピール、駐車場での歩行者への注意喚起など、安全確保のための使用であれば正しい使い方といえるだろう。

クラクションを使うイメージ画像はこちら

クラクションを使うイメージ画像はこちら

一方で、感情的な使用も少なくない。信号が青に変わったのに発進しない前車への催促、マナーの悪いドライバーへの抗議など、イライラの表現手段として使われることもある。しかし、このような使用法は騒音問題を引き起こし、ときにはトラブルの原因にもなりかねない。

<ウインカーの本来の役割と誤解を招く使い方>

ウインカーは方向指示器としてもっとも基本的な合図装置だ。右左折や車線変更時の意思表示が主たる役割であり、道路交通法でも使用が義務付けられている。

適切なウインカー使用は、右左折の30メートル手前、車線変更の3秒前からの合図が原則だ。しかし、実際の運転では、直前での合図や合図なしでの車線変更も珍しくない。このような不適切な使用は、後続車の判断を困らせ、事故の原因となる可能性が高い。

ウインカーのイメージ画像はこちら

ウインカーのイメージ画像はこちら

また、一部ドライバーの慣習になっているのが「追いついてきたから道を譲ってほしい」という前方車両に対しての後続車の右ウインカーだ。これはトラックドライバーの間で知れ渡っている文化とされるもの。不用意なパッシングやクラクションは威嚇と誤解されやすいため、後方からの接近を知らせる合図として右ウインカーが使われることがあるのだ。前を走るトラックドライバーは右サイドミラーで気付くことになる。

トラックが追い抜くイメージ画像はこちら

トラックが追い抜くイメージ画像はこちら

これらの合図は、ドライバー同士の重要なコミュニケーション手段だ。しかし、ひとつの行為に複数の意味が存在するため、状況に応じた適切な判断が求められる。誤解を避けるためには、相手の立場に立った思いやりのある運転を心がけることが大切だ。安全で円滑な交通社会の実現には、これらの合図の意味を正しく理解し、適切に使いわけることが不可欠といえるだろう。