「2JZ-GTE」もチューニング界で定番だった

対する2JZ-GTEは、1991年の初代アリストに初搭載。3リッターの「2ウェイツインターボ(シーケンシャルツインターボ)」で、最高出力はRB26DETTと同じ280馬力だったが、トルクは431N·m/3600rpmと下から力強い(R32のRB26DETTは353N·m/4400rpm)。この差は、429ccの排気量の差も影響しているが、2JZ-GTEのボア×ストロークが、86.0mm×86.0mmのスクエアだったことも大きい。

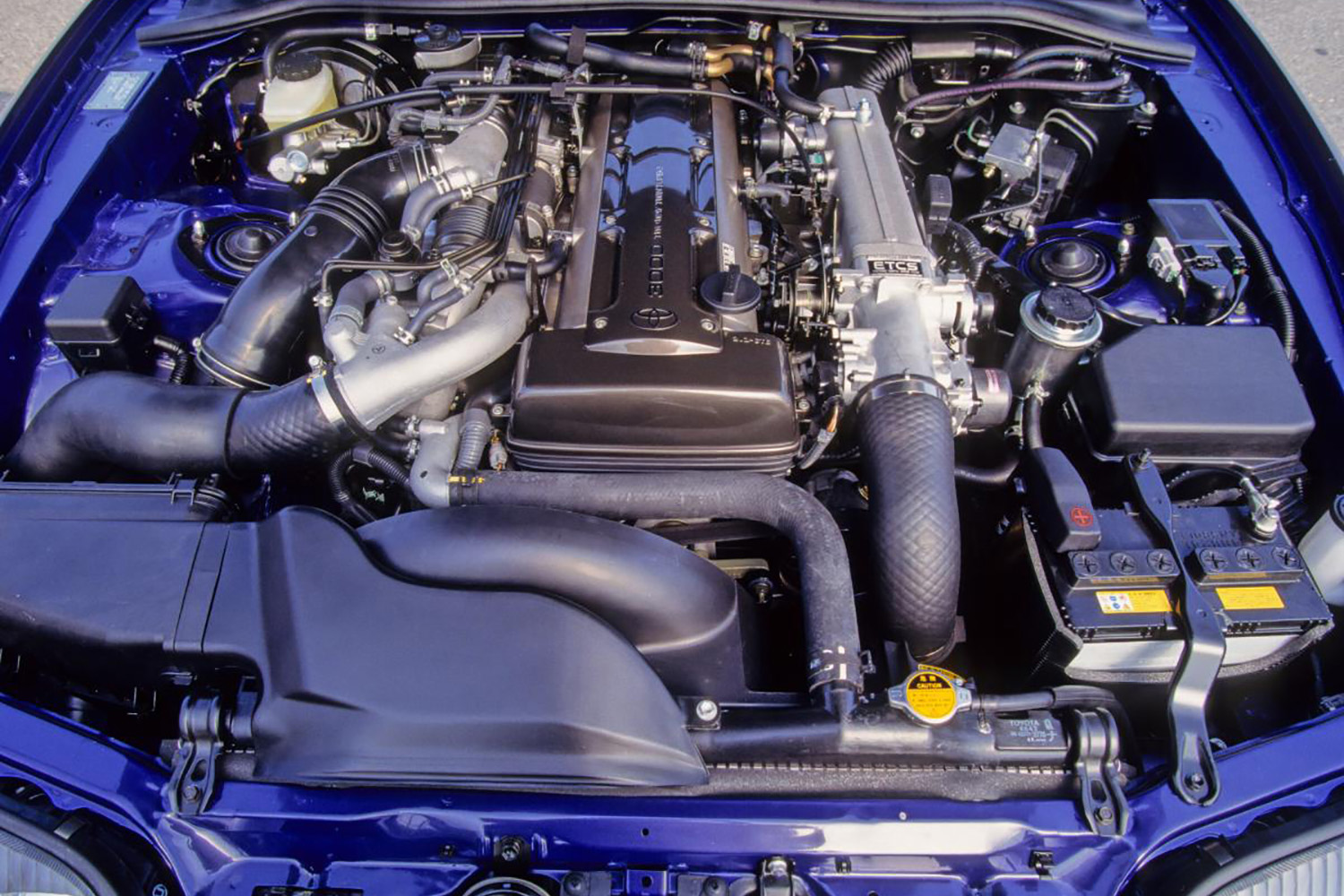

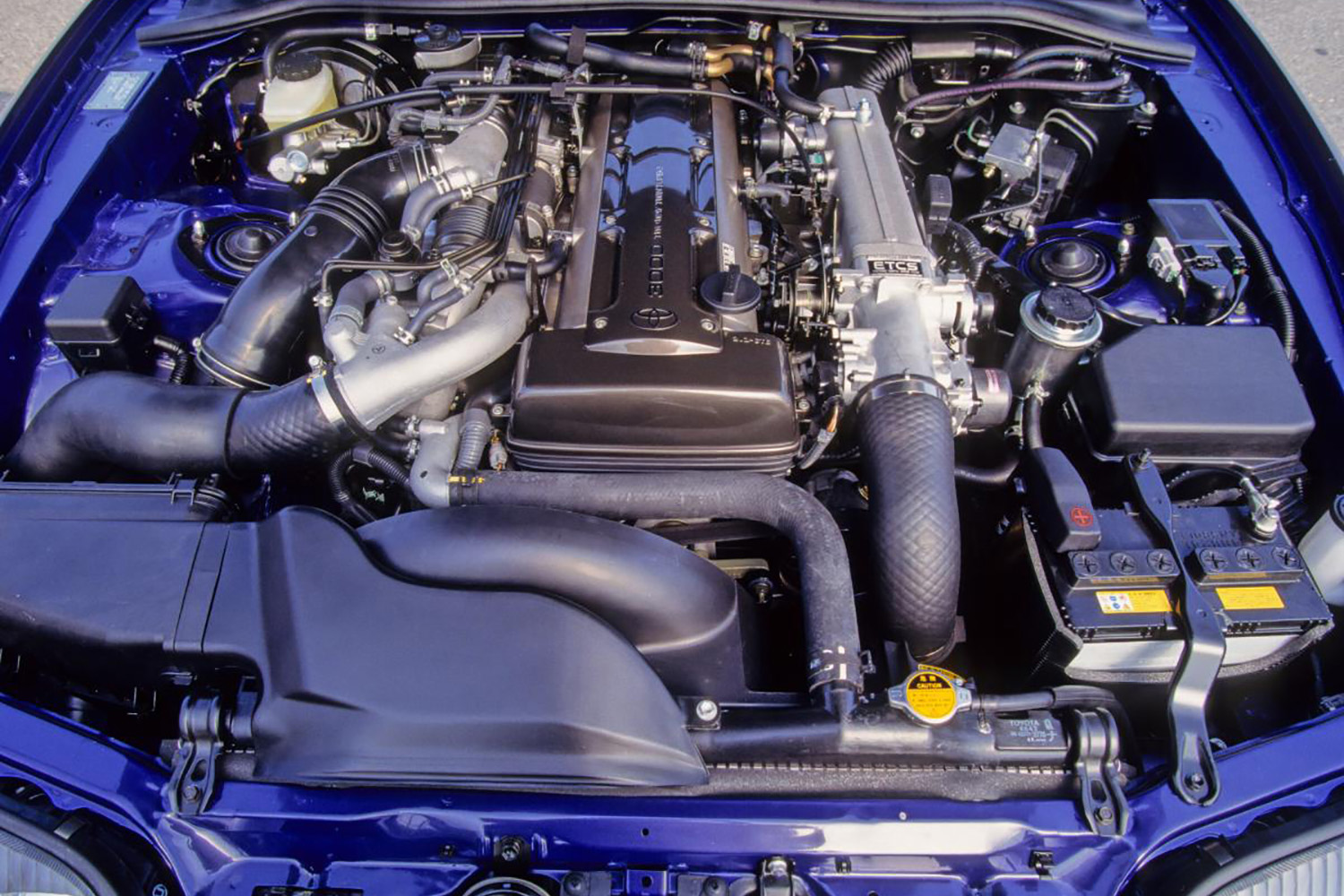

「2JZ-GTE」が搭載された初代アリスト画像はこちら

「2JZ-GTE」が搭載された初代アリスト画像はこちら

その代わり、レブリミットは6800rpmとDOHCスポーツユニットとしては低め……。高回転を楽しむエンジンではないが、トルクフルで扱い易く、優れたドライバビリティが2JZ-GTEの特徴だ。また、回転数に頼らないということは、各パーツの耐久性にも余裕を意味する。

事実、2JZ-GTEの長所は丈夫さであり、腰下がノーマルでも600馬力ぐらいはOKなので、伸びしろの大きさは特筆できる。ノーマルタービンが、低回転域ではシングル、中高回転域になるとツインターボで過給するので、出だしもいいがトータルのタービン容量も多く、ブーストアップだけで400馬力オーバーが狙える。

タービン交換となると、排気量があるのでノーマルカムでも600馬力クラスでも問題ないし、エンジン本体まで手を入れれば、ビッグタービンで800馬力、1000馬力も可能。コスト的には部品点数が少なくて済むシングルタービンが人気だったが、ツインターボ仕様も選べた。また1997年には、可変バルブタイミングのVVT-iが設けられ、低速での扱い易さを犠牲にせず、高速域を伸ばせるようになったのも大きい。

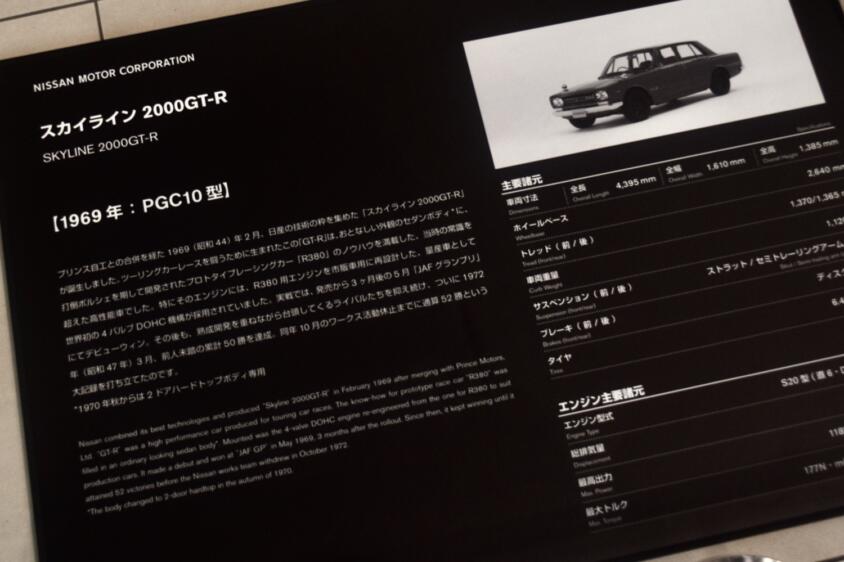

世界中のチューナーに愛されるRB26DETTと2JZ-GTEってどんなエンジンだった?画像はこちら

世界中のチューナーに愛されるRB26DETTと2JZ-GTEってどんなエンジンだった?画像はこちら

これはRB26DETTにはない、強力な武器となった。チューニングの方向性としては、1993年に登場した80スープラが主力のスポーツカーで、そのキャラクターからサーキット仕様よりも、ゼロヨンや最高速仕様が目立っていた。

最高速では、デビューイヤー、1993年のうちにHKS関西サービス(現kansaiサービス)が、200マイル(320km/h)を記録した。またボンネビルでも401.20km/hのトヨタ車最速レコードも記録している(JUNオートメカニック)これらの2JZ-GTEはいずれも1000馬力オーバーで、JUNの80スープラはシャシダイでも計測不能(上限1000馬力)で、計算上1400馬力ほど出ていたという。

ただ、2JZ-GTEはグループAなどビッグレースで活躍した実績はない。また、エンジンのサイズや回転数に関係なく、クランクシャフトでトルクを生み出すエンジンの潜在能力を表す理論上の「平均圧力(エンジン内のピストンを押し下げる平均圧力)」=「ブレーキ平均有効圧力(BMEP)」で両エンジンを比較すると、RB26DETTが19.18bar、2JZ-GTEが18.91barとなるので、わずかにRB26DETTに軍配が上がる。

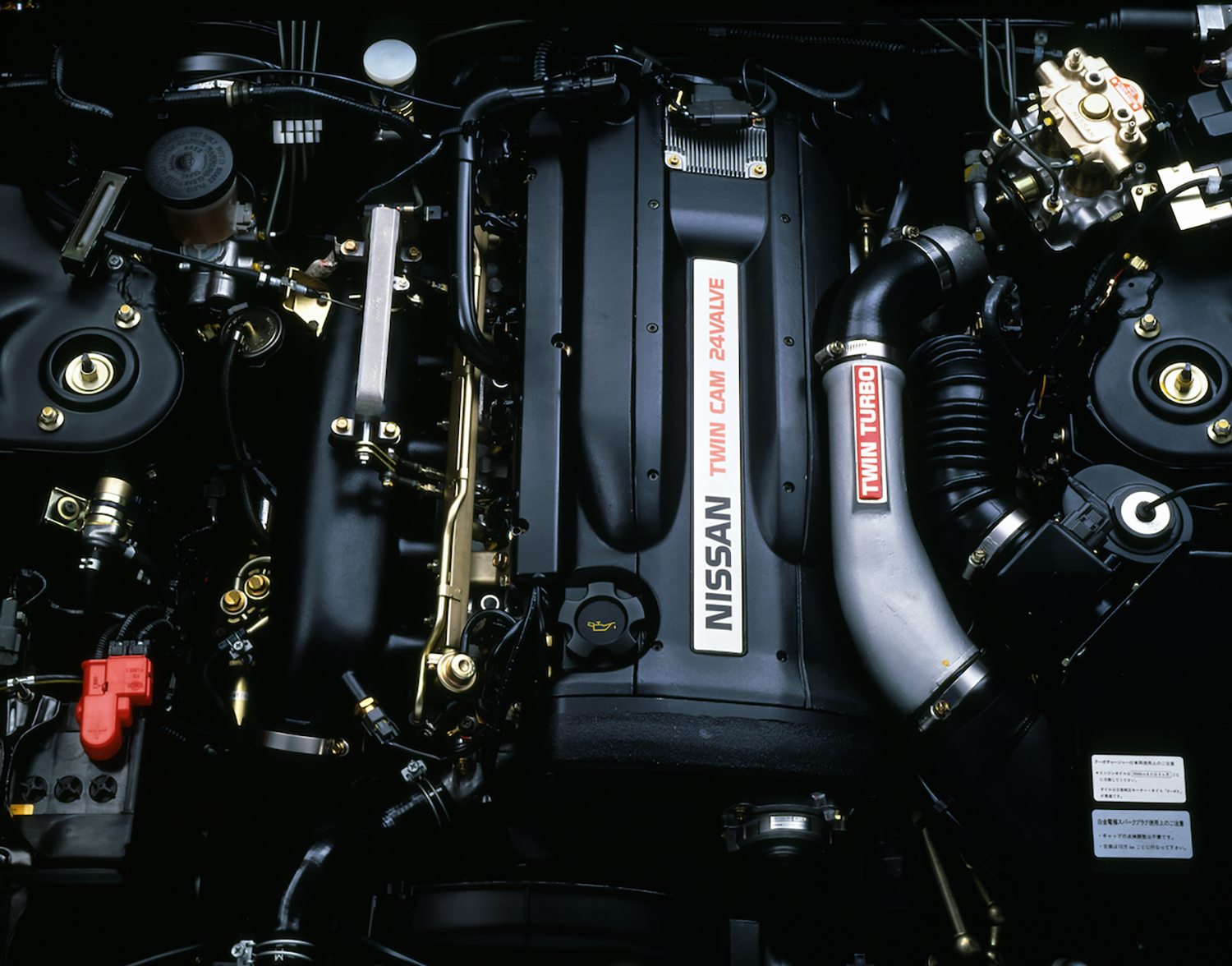

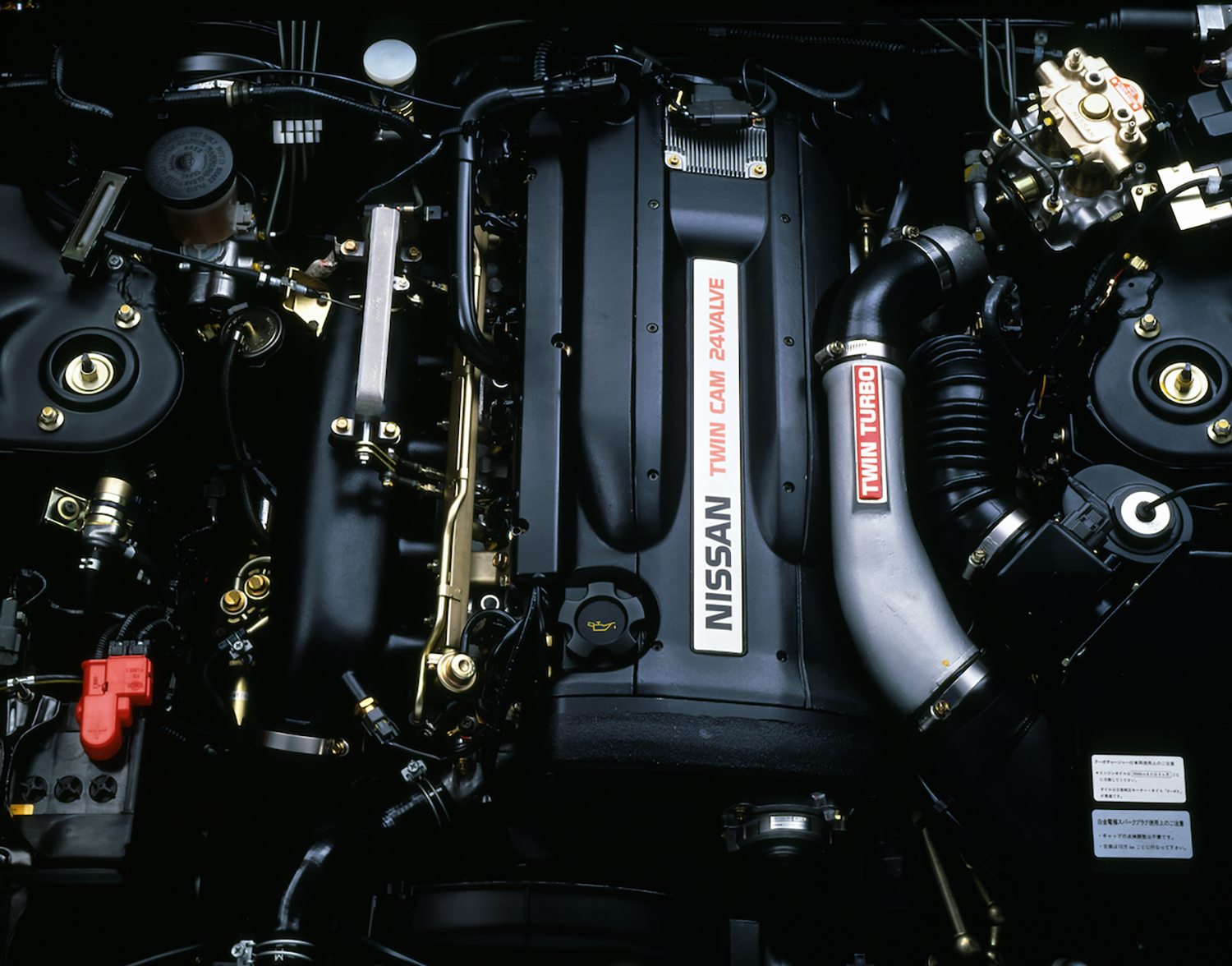

RB 26DETT画像はこちら

RB 26DETT画像はこちら

だがしかし、両エンジンとも、日本が誇るパワフルでタフな傑作直列6気筒エンジンだったことには変わりはなく、これからもその歴史は語り継がれていくことだろう。