この記事をまとめると

■昭和のクルマで当たり前だったドアロックノブはいまや絶滅状態にある

■便利だがセキュリティ面での弱点から姿を消したとされている

■一部高級車では復活例もあり旧車では懐かしい装備として残る

気づいたら消えていた昭和ではお馴染みの装備

昭和のころは当たり前にあったのに、いまはすっかりなくなってしまったという装備はいろいろありますが、ドアの内側の様子は意外と変化が少ないほうかもしれません。

そのなかでわりと大きな変化といえば、かつてはほぼすべての車両で見られた、ドアトリム上辺の後方に細いキノコのようにニョキッと可愛く突き出たノブが、いまはほとんど見かけなくなってしまった点でしょう。

ここではその細長いノブの役割と、なくなってしまったワケに迫ってみましょう。

■ドアトリム上部後方の細長いノブの正体は?

運転席ならドアトリム上面のBピラー寄りに、色鉛筆くらいの直径の短いノブがピョコッと突き出ている光景に見覚えがあるという人はけっこうベテランドライバーかもしれません。

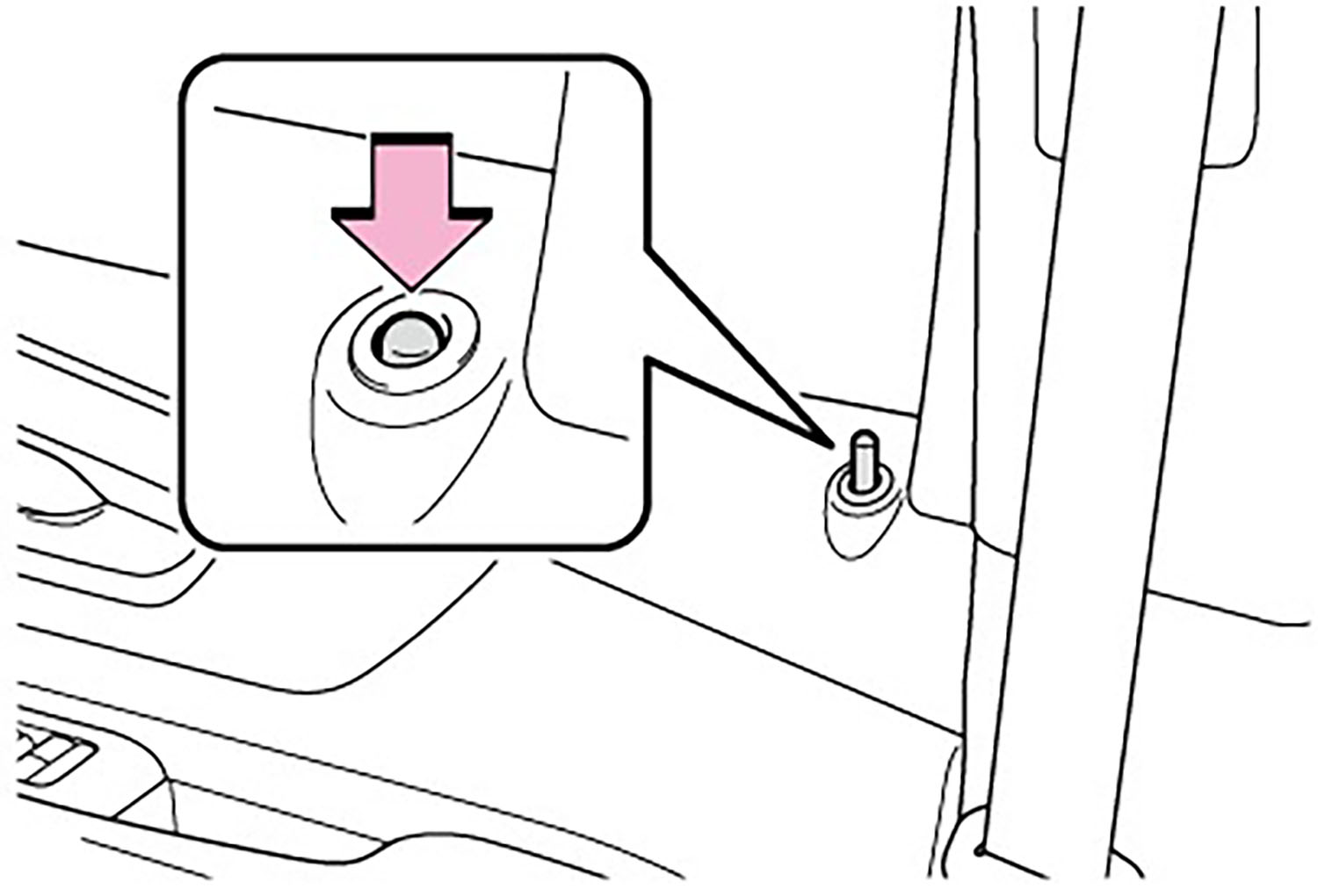

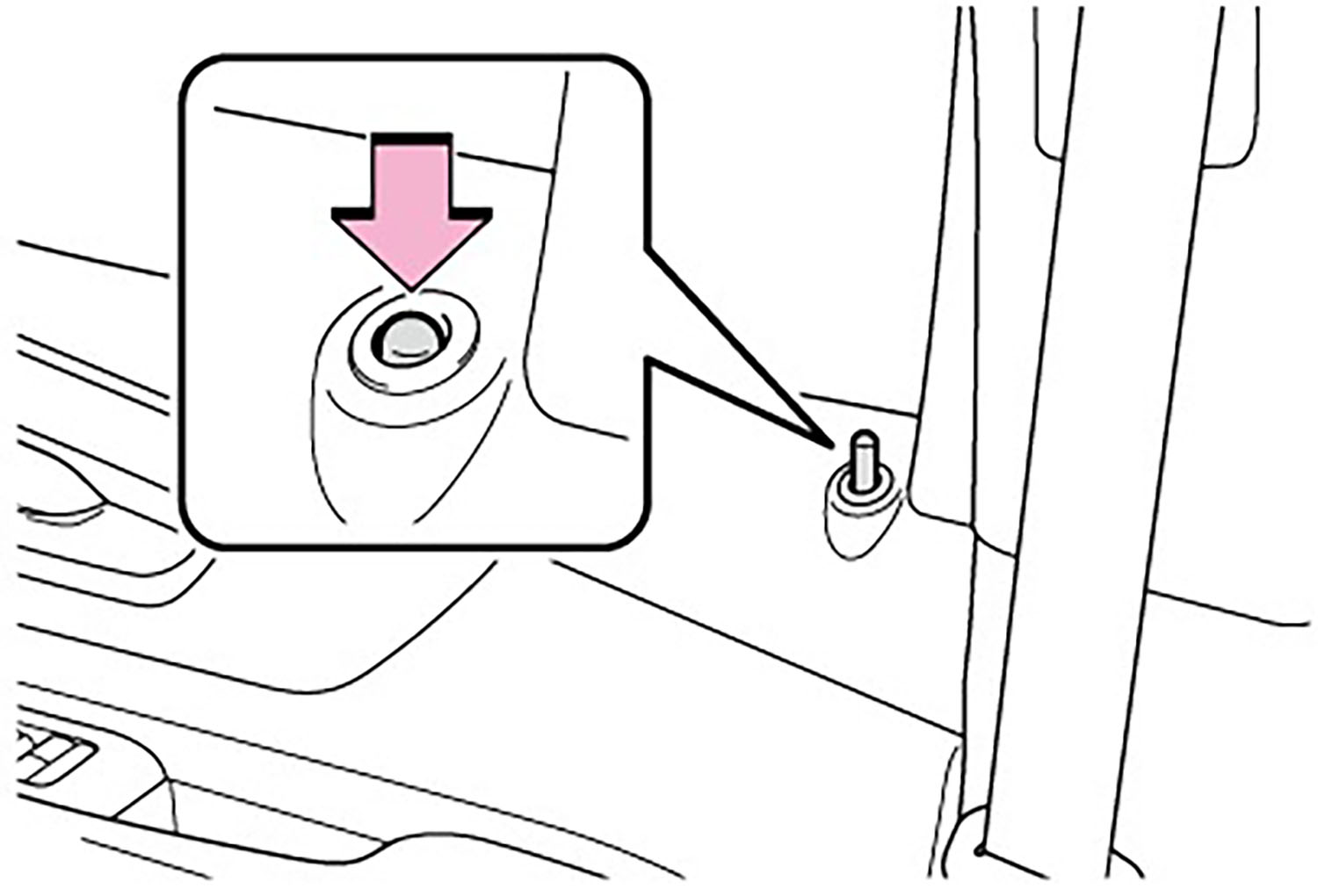

あのノブの正体は「ドアロックノブ(またはドアロックピン)」と呼ばれる装備です。その名の示すとおり、ドアロックの操作をするためのもので、ほとんどの場合は、押し下げてロック/引き上げてロック解除となっています。

ドアロックノブの動作イメージ画像はこちら

ドアロックノブの動作イメージ画像はこちら

もちろんこれは外側のドアハンドル部のキーによる操作にも連動していて、そのインジケーターとしての役割もあります。

この「ドアロックノブ」がなぜ必要だったかというと、そのインジケーターとしての役割が当時の車両では重要だったからです。

いまでは集中オートロックがあたりまえになっているので、ハザードランプの点滅や音でのコールバックでロックが掛かったことは確認できますが、当時はまだまだ手動のキー操作でロックするケースが多く、ロックが掛かったかどうかを明確に確認する手段として産み出されたものがこの「ドアロックノブ」ということのようです。

BMW車に装着されたドアロックノブ画像はこちら

BMW車に装着されたドアロックノブ画像はこちら

1980年代の半ばごろからリモコン式のドアロックが普及し始めるのにともなって、インナーハンドルにドアロックのノブが一体化する流れになるのですが、初期の頃は日差しの強い状況でウインドウに照り返しがあったりすると、そのノブの状態が確認しづらいため、このドアロックノブを残すケースもありました。また、棒状のノブのかわりにスライド式のレバーをこの位置に装着するケースも増えていきました。

じつはこのノブ、運転席に収まってから操作する場合、右利きの人は指を届かせるのがけっこう難しいんです。試しに、自分の肩の右側ちょい下辺りにノブがあると思って手をもっていってみてください。けっこう難しいでしょう?

なので走り出してから「あ、ドアロックしなきゃ」と無意識に右手をもっていこうとして届かないことに気付き、人によっては「くそ〜」とプチ悪態をつきながら左手に替えて操作し直す、という経験はベテランドライバー界隈ではあるあるだと思います。上級者(?)になるとヒジで押し込むという人もいましたね。