日本ではハード面以外の環境整備も求められる

話を国内に戻すと、八王子の事故をもって「やっぱり無理では?……」とバスの自動運行を否定するつもりはない。事故が起き、けが人が出てしまったことは非常に残念なことであるが、これも含めての実証実験であり、今後は事故当時自動運転だったのか、手動運転だったのかも含め、事故原因の究明が進むなかで、自動運行バスの安全性をより高めていただきたいと考えている。

ただ、いつまでも運転士搭乗型となるレベル2程度の自動運転バスでは、働き手不足解消のためという導入目的はなかなか達成できない。しかも、完全無人での自動運転バスの運行に際しては、完全キャッシュレス化など具体的な運行方法も現状の有人運行ありきから変えていかなければならない。

有人運転の現状では、交通系ICカードも含めたキャッシュレス決済が大部分のようにも見えるが、まだまだ現金決済で乗車するひとも多い。また、車いすでの乗車の際には運転士がスロープ設置を行っている。そのほかでも、バスの運転以外に運転士がやるべきことはかなり多い。

路線バスの料金箱画像はこちら

路線バスの料金箱画像はこちら

このような現状のサービス内容を、完全無人運転でもレベルを下げることなく維持していけるのか、筆者は疑問に思っている。だからといってバスの運転はしないが、さまざまな補助業務を行うひとを乗せるというのでは本末転倒となるだろう。

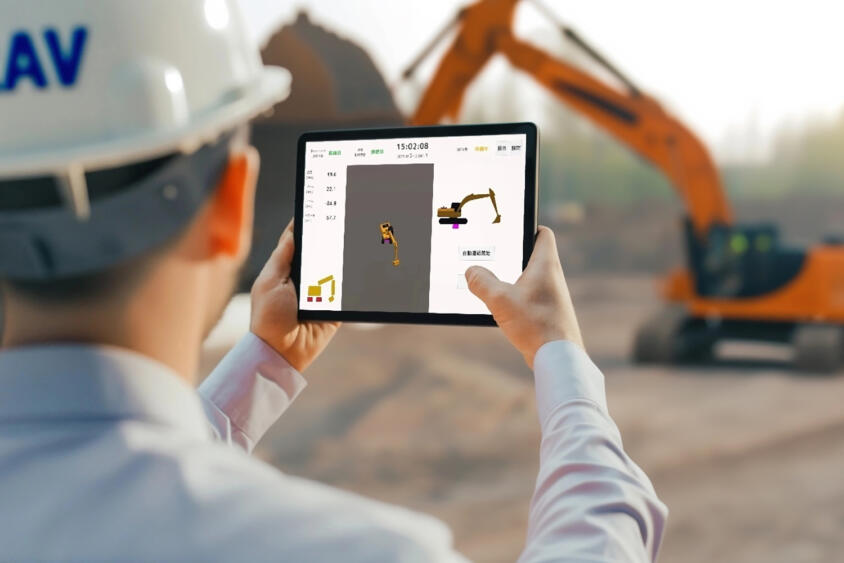

さらに、車両についても新規での車両導入はいまでもなかなか厳しい状況なのに、自動運転に対応した新規車両の導入、もしくは既存車両への自動運転に関わる装置の装着、そして運行をバックアップするオペレーション機器などの導入負担を、いまでも青色吐息状態のバス事業者が負担できるのかについても不安が残る。

自動運転バスのイメージ画像はこちら

自動運転バスのイメージ画像はこちら

すでにバス業界の働き手不足は過疎地域に限らず、都市部でも深刻な問題となっている。本来なら、より状況のひどい過疎地域から自動運転化を進めるのが常道とされてきた。それこそ信号もほとんどなく、通行量もかなり少ない過疎地域こそ自動運転バスの導入条件、つまり敷居が低いともいわれていたほど(財政的な負担軽減という課題はあるが)。

地方の集落のイメージ画像はこちら

地方の集落のイメージ画像はこちら

また、気をつけたいのは、いま実際にステアリングを握り、日々バスやタクシーを運行している、プロとなる運転士に対するリスペクトである。なぜ二種免許が必要なのか、それはトラックも含め、プロドライバーが単純労働ではないからだ。

政府も特定技能として外国人を受け入れるとしており、自家用車の家族や友人などを乗せてマイカーを運転するのとは明らかに異なるのである。しかし、世間一般では運転士ではなく運転手として、いたずらに見下す風潮が目立っている。バスの運転がプロの仕事としてリスペクトされ、そのプロの仕事を自動化させるという流れと、単純作業のバスの運転を自動化させるとでは、同じことを行っても結果はずいぶん異なるものと筆者は考えている。

バス運転士のイメージ画像はこちら

バス運転士のイメージ画像はこちら

技術的な部分だけを見れば、本確実用化に向けてのシステム整備は完全無人運転レベルで見てもそれほど時間を要しないで完成の域までいくとされている路線バスの世界。しかし、諸外国とは異なり、きめ細かいサービスのなかで運行してきた日本だからこそ、その先の本格的実用化というものについては、利用者意識も含めてその先は意外なほど時間がかかるかもしれない。