この記事をまとめると

■観測史上最高気温更新で温暖化対策の緊急性が浮上している

■e-fuelとCO2キャプチャーによる「カーボンネガティブ」がエンジン車存続の要となる

■スズキやマツダなど自動車メーカーが開発を進めており業界の期待が高まっている

ライフサイクル内でCO2を回収する

日本国内における観測史上最高気温を更新したことが話題となった2025年夏。なんと過去最高気温ランキングのトップ4が2025年8月に集中していた。最高気温の更新が温暖化を直接的に示しているといい切るのは誤解を招くかもしれないが、地球温暖化の影響が気温として表れているというのは、科学的に裏付けられている。もはや地球温暖化への対策は人類にとって緊急の課題といえることを実感した人も多いだろう。

そして、温暖化対策を実行するプレーヤーとして、重要な位置にあるのが自動車業界だ。なぜなら、エンジンを積んでいる自動車は、少なからず温室効果ガス「二酸化炭素(CO2)」を排出しているからだ。BEV(電気自動車)やFCEV(水素燃料電池車)といったゼロエミッション車への置き換え、エンジン車のハイブリッド化による燃費改善(≒CO2排出量低減)といったテクノロジーは、直接的な地球温暖化対策といえる。

市販されている各国の電気自動車画像はこちら

市販されている各国の電気自動車画像はこちら

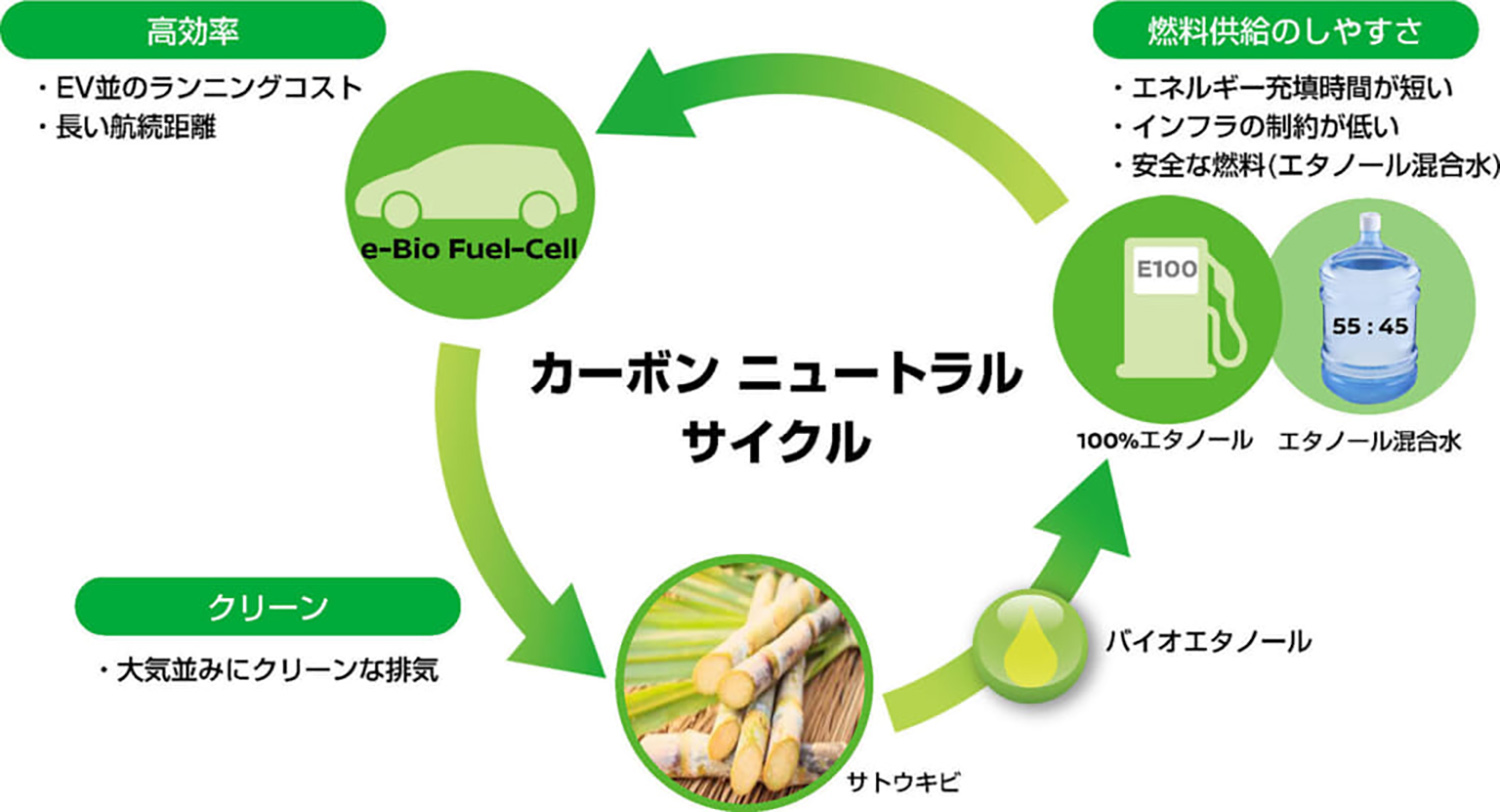

日本の自動車業界では、「マルチパスウェイ」といってゼロエミッション車以外に多様なアプローチが進められている。たとえば、エンジン車であってもe-fuelと呼ばれる人工燃料を使うことで、実質的なCO2排出をなくすという手段も考えられている。理論的には、回収したCO2と水素を原料に再生可能エネルギーによって人工燃料を合成すれば、カーボンニュートラル(実質的なCO2排出量ゼロ)が実現できる。

じつはe-fuelの環境対策効果を高めるためには、CO2を大気などから回収する技術を確立させることが重要だ。ちなみに、CO2排出量を削減するのではなく、すでに存在する温室効果ガスを取り除いた状態を「ネガティブエミッション」という。そのなかでも、CO2を回収することは「カーボンネガティブ」と呼ばれている。

e-fuelのCO2サイクル画像はこちら

e-fuelのCO2サイクル画像はこちら

大気からCO2を効率的かつローコストに回収できればいうことなしだが、ご存じのように大気におけるCO2濃度は約425ppm、比率にすると0.0425%でしかない。このわずかなCO2を効率的に回収するというのは非常に難しい。そこで、自動車業界で有力視されているのが、走行時の排ガスからCO2を分離回収する「CO2キャプチャー」という技術的アプローチだ。

排ガス処理の歴史を振り返れば、消音器としてのマフラーからはじまり、ガソリンエンジンにおいてCOやHC、NOxといった有害物質を無害に変換する三元触媒(キャタライザー)が生まれ、現在も当たり前の装置として備わっている。クリーンディーゼルの特徴として知られる尿素SCRは、尿素水を使ってNOxを削減するための装置である。また、エンジンが生成するPM(粒子状物質)をキャッチするためのパティキュレート・フィルターは、ディーゼルエンジンのみならず、ガソリン直噴エンジンでも採用されつつある。

尿素SCRのイメージ画像はこちら

尿素SCRのイメージ画像はこちら

こうした排ガス処理の最新トレンドとなり得るのが、カーボンネガティブ状態を実現するCO2キャプチャーというテクノロジーである。仮に、化石燃料を使ったとしてもCO2キャプチャーが可能となれば、CO2排出量を大幅に低減できるし、完全なe-fuelと組み合わせれば、効率的なCO2を循環させる効率的なサーキュラーエコノミーを実現する。カーボンニュートラル社会においてエンジン車が生き残るためには、CO2キャプチャーとe-fuelは欠かせない両輪となる技術なのだ。