適切な使用が長もちの秘訣

さて、2次電池の容量低下だが、自然放電ぶんは充電作業によって取り戻すことはできるが、ここでは充放電可能な2次電池の劣化について考えてみたい。なお、モーター動力用のリチウムイオン電池の保証期間だが、HVとEV、またメーカーによってその内容や期間に異なりがあり、5年/10万kmから8年/16万kmあたりとなっている。

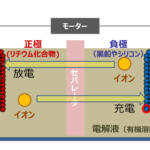

また、リチウムイオン電池の劣化だが、これはほかの充放電可能な2次電池と同じく、放電・充電の繰り返しがその要因のひとつとして挙げられる。長期間、充放電を繰り返すことで負極材料として使われている炭素の分子構造が変化し、炭素内に収まるリチウムイオンの絶対数が減少してしまう。これがバッテリーの絶対容量の低下、すなわち劣化ということになる。

劣化したバッテリーを取り外しているようす画像はこちら

劣化したバッテリーを取り外しているようす画像はこちら

ほかに劣化を促す要素としては高温の影響が挙げられる。リチウムイオンバッテリーには温度補償があり、60度以下で使う場合に劣化が起きないような設計となっているが、この範囲を超すと急激に寿命が短くなる特性がある。また、自然放電による容量低下も挙げられるが、これは鉛酸電池と異なり低下率はかなり小さい。むしろ、容量が低下しても放電を続けようとする「過放電」の特徴に注意すべきで、過放電が続くと極端な場合、負極の材質が溶けてしまい、充電ができなくなる場合も考えられる。

とはいっても、リチウムイオンバッテリーの性能維持性は、鉛酸電池などと比べて安定度が高く、しばらく乗らずにいても劣化を引き起こすようなことはないといってよい。バッテリーに限らず、機械物は適当に使っているのが長寿の秘訣。使いすぎ、あるいはまったく使わないことが劣化の要因になることも忘れないでおこう。