この記事をまとめると

■軽自動車のエンジンは3気筒が一般的だがかつては2気筒や4気筒もあった

■規格変更とコストや燃費対応のために軽自動車には3気筒が定着した

■十分な動力性能と好燃費の両立を得るには3気筒がちょうどよい落としどころだった

軽自動車といえば3気筒というほどに定着

1960~70年代にかけて、360ccエンジンを搭載した軽自動車が全盛のころ、車載されるエンジンは2気筒が多かった。それに対し、現在は3気筒エンジンが主流だ。一時期、スバルが直列4気筒エンジンを採用したこともあった。しかし、現在スバルは自社で軽自動車開発をしておらず、トヨタとの提携関係からダイハツの車種をOEM(他社の製品を製造)供給してもらっているため、エンジンはやはり3気筒だ。

ホンダの軽自動車用3気筒エンジン画像はこちら

ホンダの軽自動車用3気筒エンジン画像はこちら

軽自動車ではないが、イタリアのフィアット500は、日本の軽自動車に近いエンジン排気量の900ccエンジンで、2気筒という選択をしていた。それより排気量の小さい660ccの日本の軽自動車は、なぜ2気筒ではなく3気筒なのだろう。

まだ360ccの排気量の時代から、3気筒を採用したのはスズキだった。そして、フロンテクーペというほぼふたり乗りといえる(後席はあったが、大人がきちんと座れる空間ではなかった)軽のスポーツカーを売り出し、クルマ好きを魅了した。そのエンジンは、毎分6500回転という高回転で最高出力を出す仕様であった。

スズキ・フロンテクーペのフロントスタイリング画像はこちら

スズキ・フロンテクーペのフロントスタイリング画像はこちら

ホンダは、N360の2気筒エンジンで毎分8500回転もまわす高性能エンジンだったが、それは2輪車でのレース経験などを踏まえ、高回転高出力に知見が豊富であったからだろう。

スズキの3気筒エンジンは、その高性能さを体感させた。そして、スズキの3気筒とホンダの2気筒は、FL500というフォーミュラカーのレースで競い合った。

FL500によるレースシーン画像はこちら

FL500によるレースシーン画像はこちら

その後、軽自動車のエンジンに広く3気筒が採用されるようになった背景に、1975年の軽自動車規格変更がかかわっていそうだ。

360cc時代の2気筒エンジンは、1気筒当たりの排気量が180ccになる。これをそのまま3気筒にすると、540ccになり、当時の軽自動規格である550cc内に収まる。余計な開発費用をかけず、新しい550ccという規格に適合し、競合との性能に差の少ないよう商品性を満たすうえで、3気筒化は好都合であったはずだ。

その後、1989年に再び改定が行われ、現在まで続く660ccとなったが、ほとんどの軽自動車メーカーは3気筒で応じた。ただし、スバルは直列4気筒をあえて選んだ。それは、軽自動車といえどもより上質な走り味をもたらそうとしたためだ。

スバルの軽自動車用4気筒エンジン画像はこちら

スバルの軽自動車用4気筒エンジン画像はこちら

しかし、いくつかの理由で、3気筒に集約されていく。

ひとつは、原価だ。3気筒と4気筒では、必要とする部品点数に違いが出る。たとえばバルブ系やピストン、コンロッドなどの数が、4気筒では1気筒分増える。それによって、部品代としての原価があがる可能性がある。

次に、燃費対応だ。部品点数が多くなれば、その分、摩擦損失が増える。それが、燃費悪化の要因になる。

3つ目として、自然吸気エンジンで十分なトルクを確保するには、ロングストロークが適している。気筒数が増え、ストロークが短くなると、高回転でまわすにはよいが、低回転でのトルクに不足が生じるかもしれない。自然吸気エンジンの廉価な車種で十分な動力性能と、燃費の両立を得るには、3気筒がちょうどよい落としどころになる。

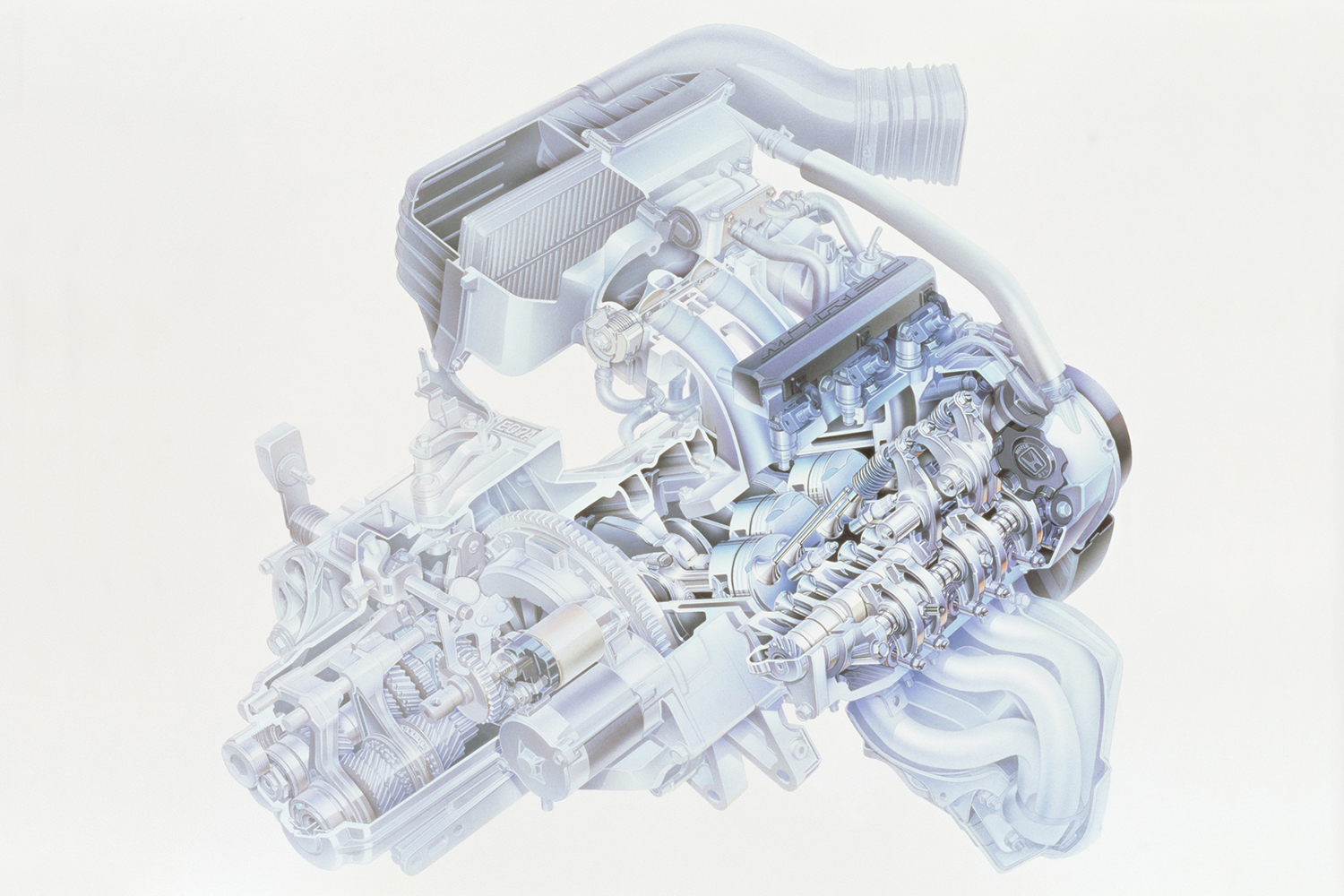

ホンダの軽自動車用3気筒エンジンの透過イラスト画像はこちら

ホンダの軽自動車用3気筒エンジンの透過イラスト画像はこちら

それをあえて2気筒とする意味は、必ずしも多くない。新しい開発が必要になり、そのための投資が増える。2気筒には2気筒の魅力があっても、そのためにいまより高額な軽自動車となっては本末転倒になりかねない。