この記事をまとめると

■近年のクルマには3気筒エンジンの採用が増えている

■ほとんどのエンジンは偶数気筒で作られていた

■技術開発が進んだことにより3気筒エンジンのデメリットが少なくなっている

3気筒エンジンが主流になっている背景

近年の乗用車エンジンを眺めてみると、新たな傾向が生じていることに気付く。気筒数の変化だ。

ざっくりいってしまうと、リッターカークラスから小型乗用車枠上限いっぱいの2リッタークラスまでの中軸を占めた4気筒(直列、水平対向)エンジン群に、主に1.5〜1.6リッタークラスまでのエンジンとして、直列3気筒が台頭してきたことである。3気筒エンジンについては、これまでも本欄でも何度か触れてきたが、ひと口でいってしまえば、小型、軽量、コンパクトと自動車用エンジンとして理想的な特徴を備えている。

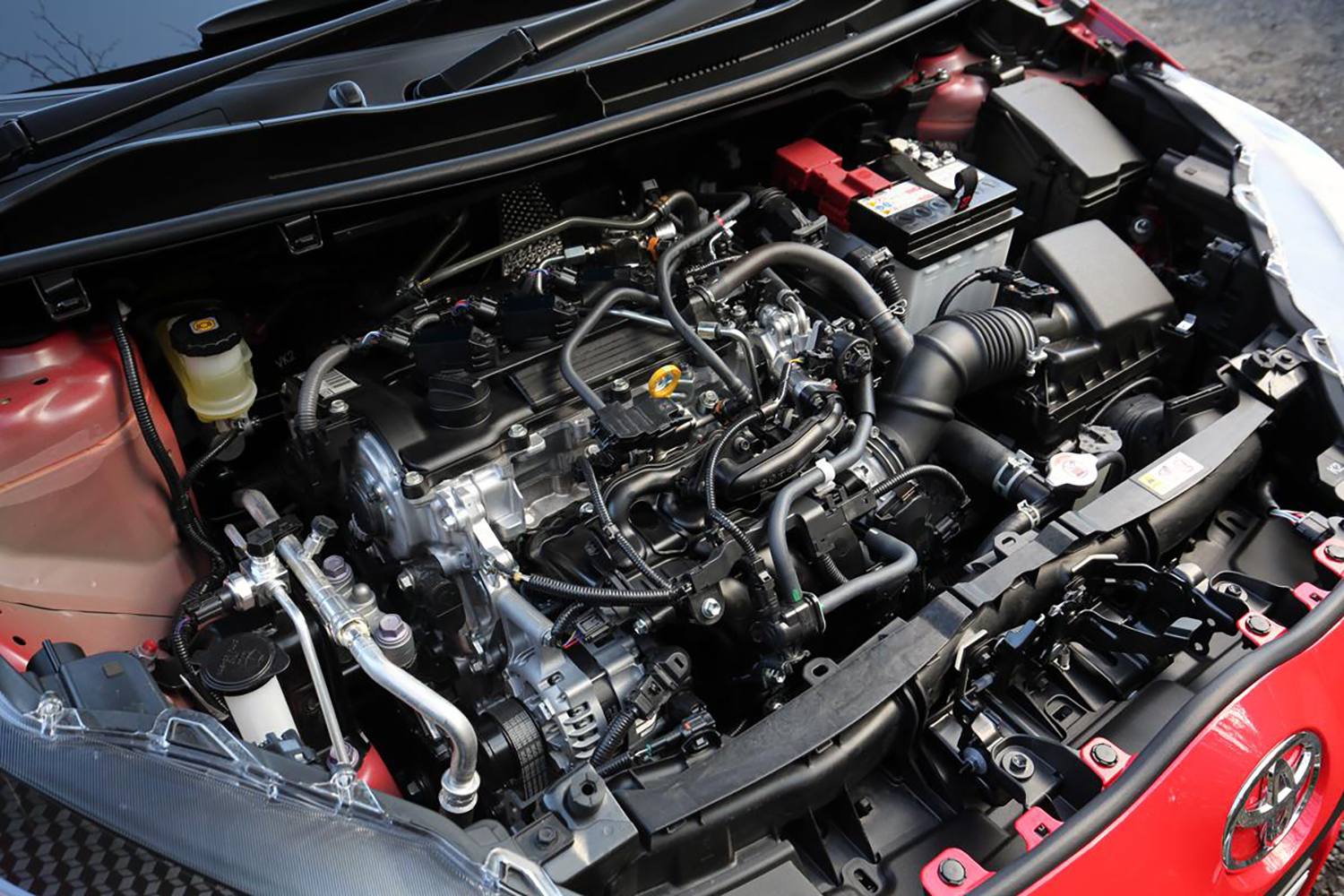

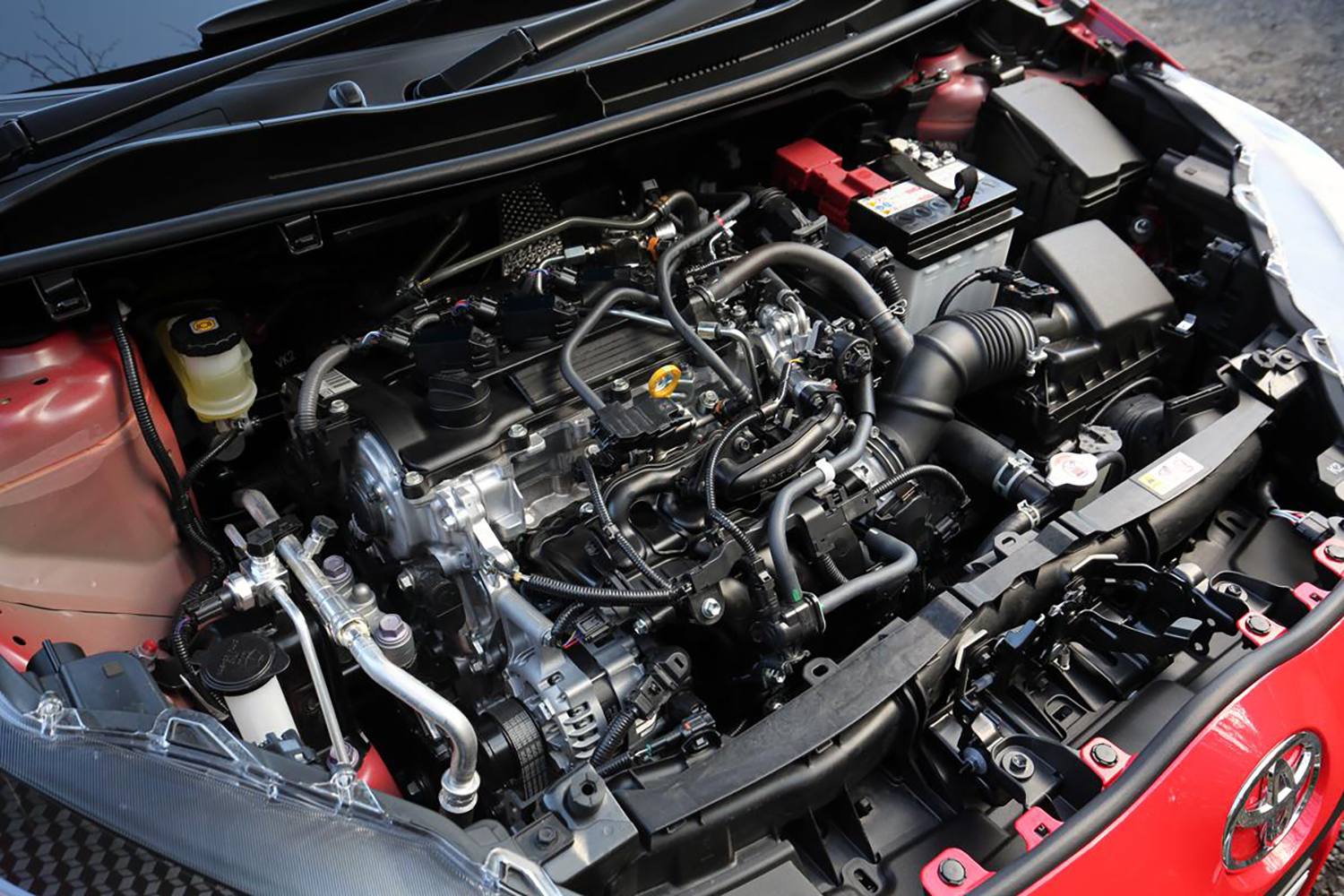

トヨタ・ヤリスのエンジン画像はこちら

トヨタ・ヤリスのエンジン画像はこちら

では、なぜ最近になって注目されるようになったのか? 自動車の歴史から振り返ってみることにしよう。

内燃機関を使う自動車の発祥は、19世紀終盤のことである。単気筒エンジンからスタートし、20世紀初頭にはマルチシリンダー化、大排気量化の道をたどっている。その流れは、ほぼ20世紀いっぱい続くことになるが、そのなかでひとつの傾向を見てとることができる。ほとんど大多数のエンジンは、偶数の気筒数で構成されていることだ。単気筒は自動車用でなくバイクで使われてきたが、2気筒、4気筒、6気筒、8気筒、12気筒と偶数の気筒数でステップを踏んで作られてきたことが見てとれる。

ブガッティ・タイプ35のエンジン画像はこちら

ブガッティ・タイプ35のエンジン画像はこちら

もちろん、例外的に奇数の気筒数も存在した。3気筒と5気筒だ。3気筒はスズキが軽自動車用として2サイクル360ccを開発、搭載。クランクシャフト1回転で1回爆発のある2サイクルは、爆発回数でいえば4サイクルの倍。クランクシャフト1回転の間に吸気、圧縮、爆発、排気の各行程が行われるため、2サイクル3気筒は4サイクル6気筒(直列)のバランスに匹敵する(点火間隔は2サイクル、4サイクルともクランク軸120度)、というのが当時のスズキのセールスコピーだった。

スズキ・ジムニー(SJ10)の2サイクルエンジン画像はこちら

スズキ・ジムニー(SJ10)の2サイクルエンジン画像はこちら

直列5気筒は、アウディが好んで採用したシリンダーレイアウトで、6次慣性力までバランスするものの1次慣性偶力(クランクシャフト前後方向の揺れ、すりこぎ運動)が発生。これをキャンセルするため1次慣性偶力バランスシャフトを設ける実際例もあった。クランク角は72度、点火間隔は144度になる。

アウディTTRSのエンジン画像はこちら

アウディTTRSのエンジン画像はこちら

直列5気筒を2基組み合わせたV型10気筒も同様で、直列5気筒同様に6次慣性力までバランスするが、大きな3次慣性偶力を発生する特徴がある。バランス面から見た理想のバンク挟角は72度だが、レーシングカーでは重心高を下げるため、量産車ではほかのV型エンジンとの互換性を持たせるめ、90度のバンク挟角がとられるケースが見られる。

アウディR8のエンジン画像はこちら

アウディR8のエンジン画像はこちら