3気筒エンジンが普及したのは技術の賜物

さて、近年台頭が著しい4サイクル3気筒エンジンはどうなのだろうか。ライバル(?)となる直列4気筒と見比べてみるこにしよう。

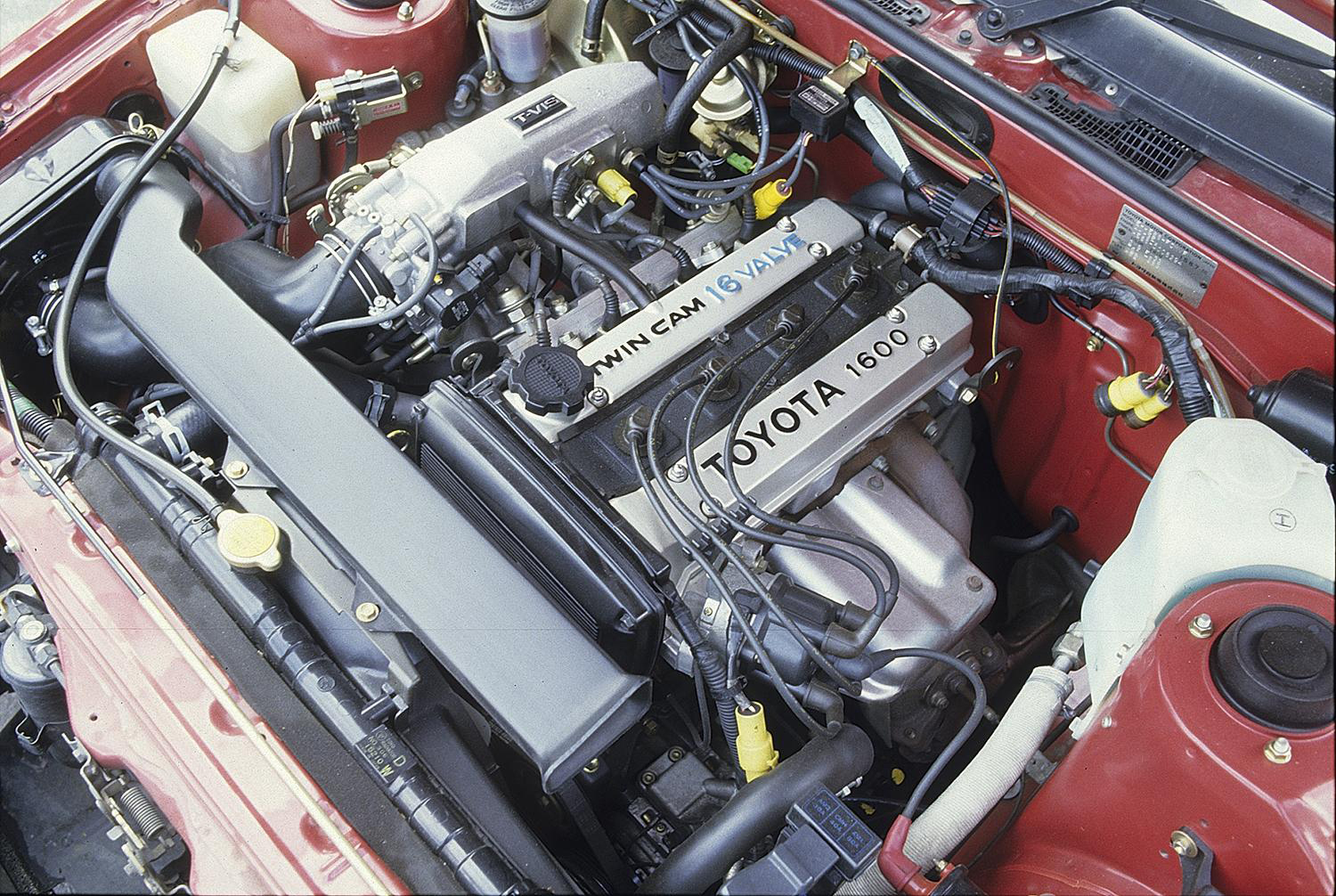

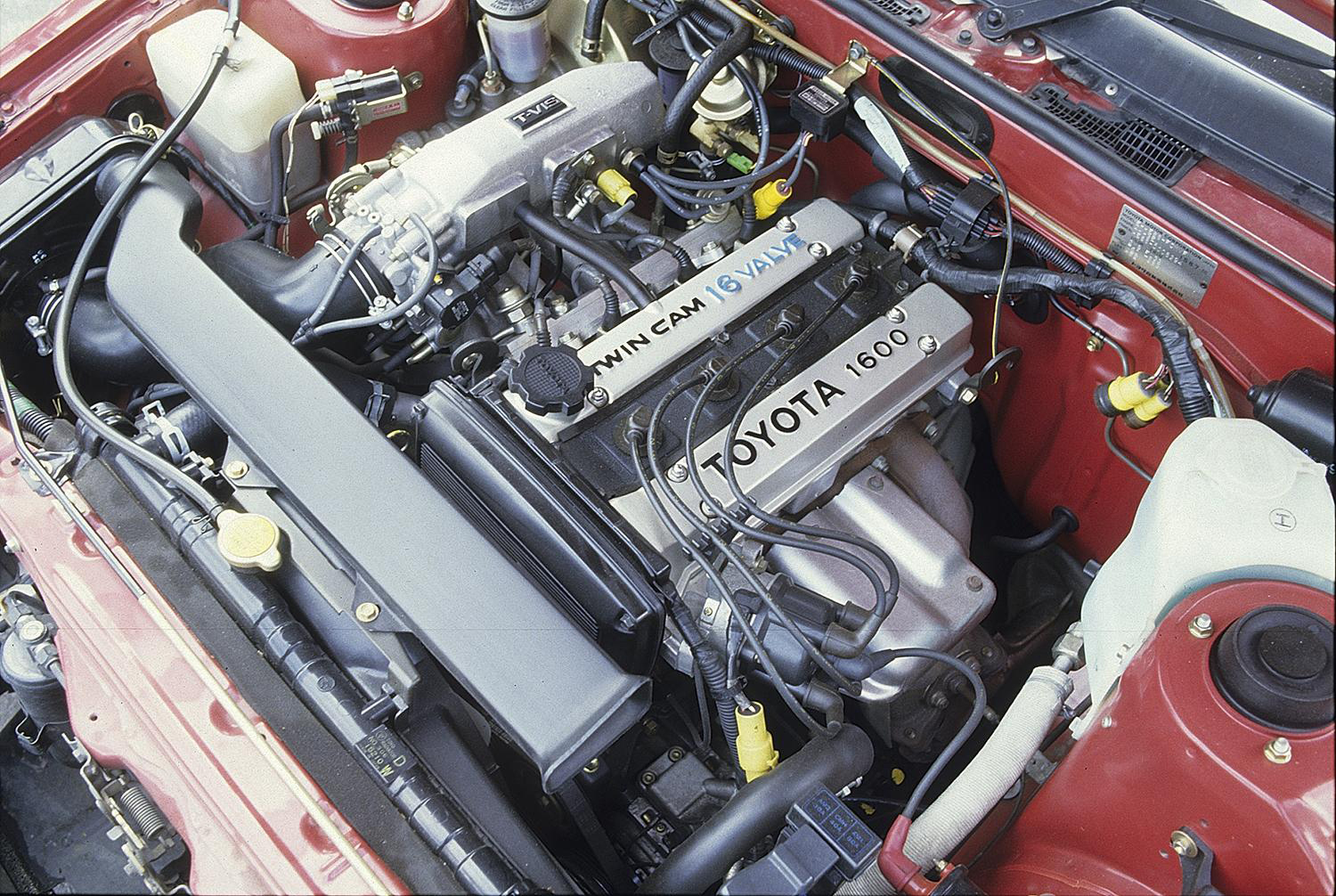

まず、長きに渡って小型乗用車エンジンの主力として活躍してきたのは直列4気筒で、クランク軸角度は90度、点火間隔は180度だ。この方式は、慣性偶力の発生はないが(これが直4の大きな魅力ともいえるが)、偶数次の慣性力発生に問題があり、エンジンと逆回転するバランスシャフトを装備して2次慣性力をキャンセルしている事例が多い。

トヨタ4A-G画像はこちら

トヨタ4A-G画像はこちら

一方、直列4気筒より構成部品点数が少なく、小型、軽量、コンパクトに仕上げることのできる直列3気筒エンジンはどうだろうか。こちらはクランク角は120度、点火間隔は240度となる。直列4気筒と異なり、慣性力は1次、2次、4次ともバランス。6次慣性力が発生するが、4次以上の高次慣性力は影響が小さく、実用回転域においては問題ないと考えてよいものだ。

トヨタG16E-GTS画像はこちら

トヨタG16E-GTS画像はこちら

問題は慣性偶力のほうで、1次、2次が発生。クランク軸センターから前後方向が対照とならない基本構造に端を発する問題だ。直列3気筒ではこれをキャンセルするためカウンターウェイトを装着したり、やはりエンジンと逆回転するバランスシャフトを設けて対処している例が見られる。

こうして直列4気筒と直列3気筒を見比べた場合、慣性力と慣性偶力で一長一短となるが、ともに対応するメカニズムや構造を採用することで、解決できる問題であり、消費燃料量の小さなエンジン(小型、軽量、コンパクト性を備えたエンジン)のほうが環境性能(ほかにも製造コストなど)に対して有利であり、とくに1〜1.5リッタークラスの小型車で順次採用が拡大されているエンジン型式だ。

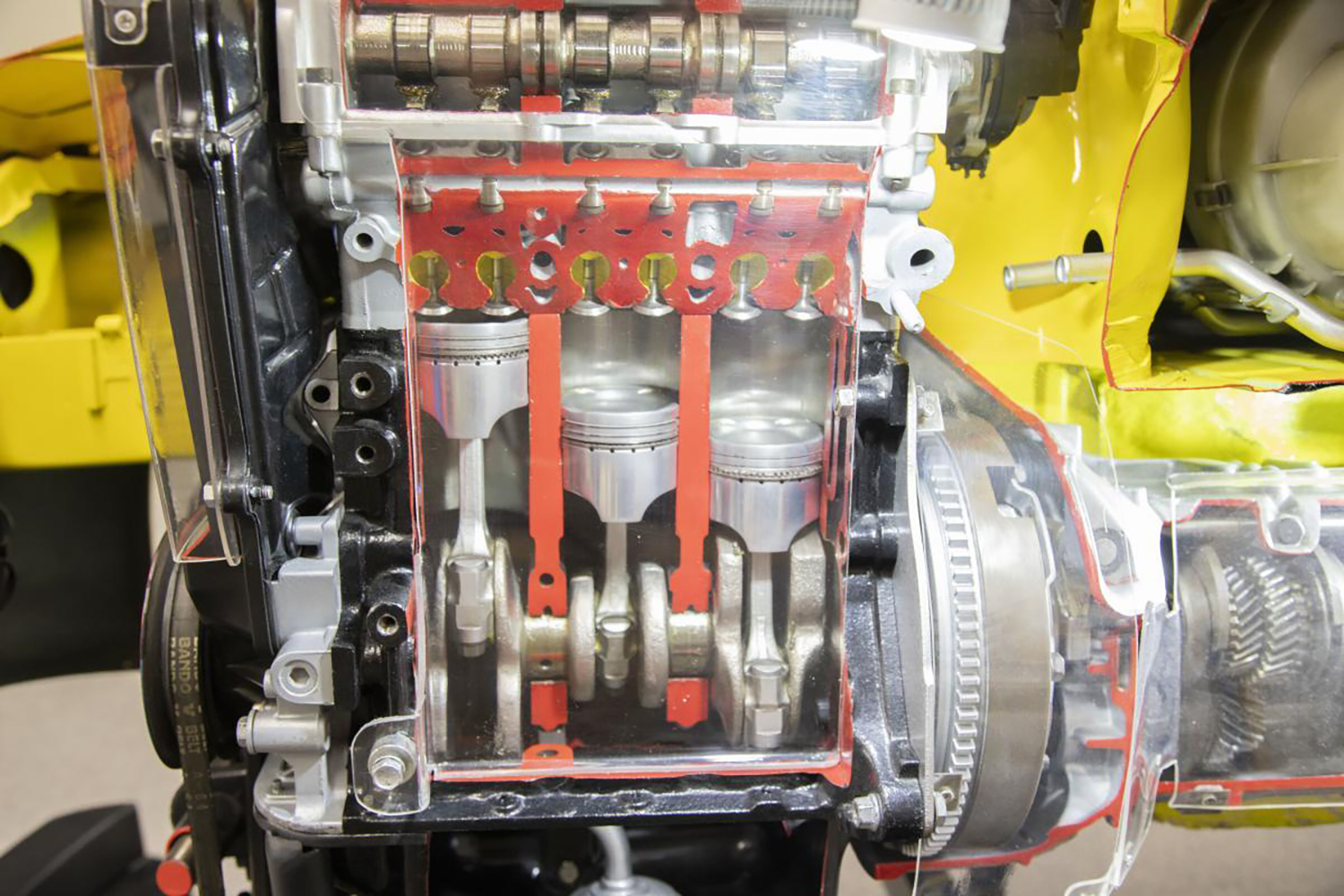

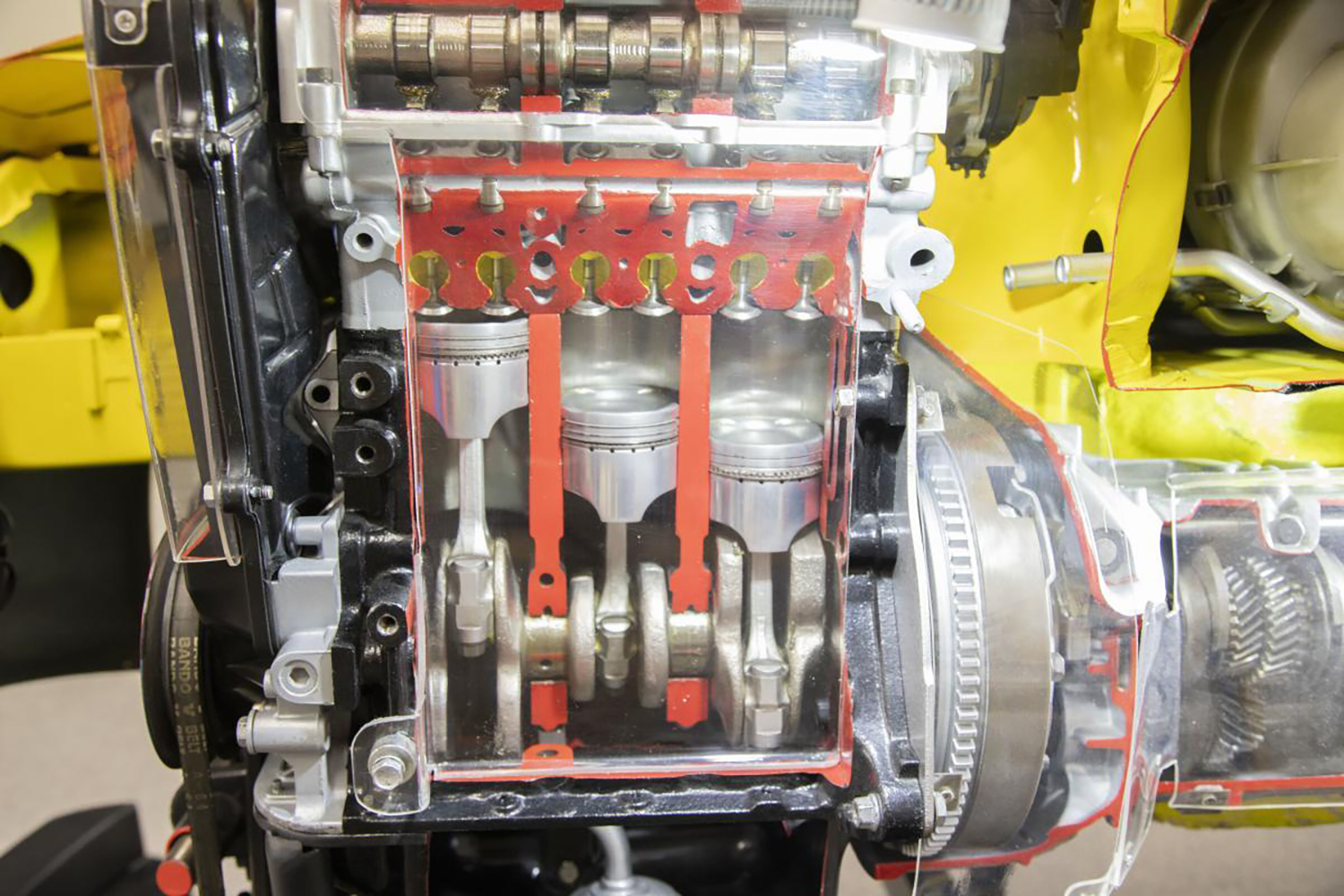

3気筒エンジンの内部画像はこちら

3気筒エンジンの内部画像はこちら

さらに、小排気量エンジンの普及を促す大きな要因として、進化したターボ技術の投入が挙げられる。かつては、性能と引き替えに燃費を犠牲にしていたターボエンジンだが、直噴システムの投入やきめ細かな制御技術の進歩により、現代では「排気量可変」エンジンのような感覚で走らせることができる。定常走行時は小排気量エンジンの性能特性で、加速力が必要な場合や高速走行を維持するような場合には、ターボの過給作用によって大排気量エンジンに匹敵する性能を発揮する。

ホンダN-BOXのエンジン画像はこちら

ホンダN-BOXのエンジン画像はこちら

小型、軽量、コンパクトさを身上とする直列3気筒エンジンと、過給効果によって仮想大排気量エンジンを実現するターボシステムの組み合わせで、現代は小排気量エンジンの概念が変わりつつある時代に変化した……といってよいだろう。