この記事をまとめると

■エンジンオイルは可燃物だがエンジン内で燃えることは基本的にない

■構造上オイルは燃焼室に入らないようになっている

■オイル上がりやオイル下がりの症状が起こるとオイルが燃える場合がある

なぜエンジンオイルは燃えない?

編集部から、素朴ながら「そういえばなぜ?」と考えさせられるテーマを預かってしまった。エンジン内部は相当な高温になっているはずだが、その内部を循環しているエンジンオイルにはなぜ火がつかないのか、という疑問である。

この問題、クルマのメカニズムに精通している人ほど、エンジンオイルに火がつくという問題はスルーしていると思う。というより、エンジンが正常に機能しているなら、エンジンオイルは燃える要素にカウントされていない、といったほうが正しい見方になるだろうか。

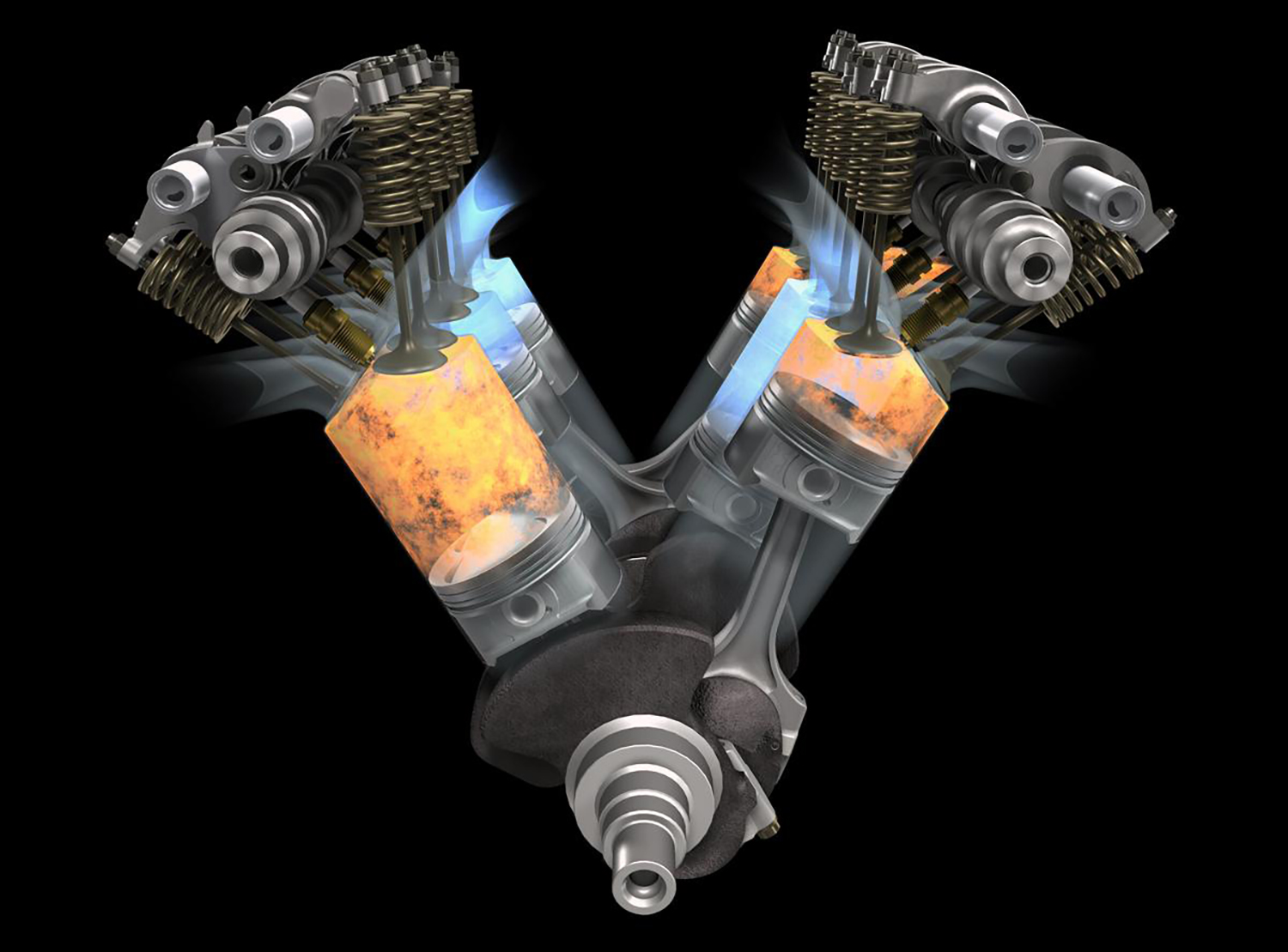

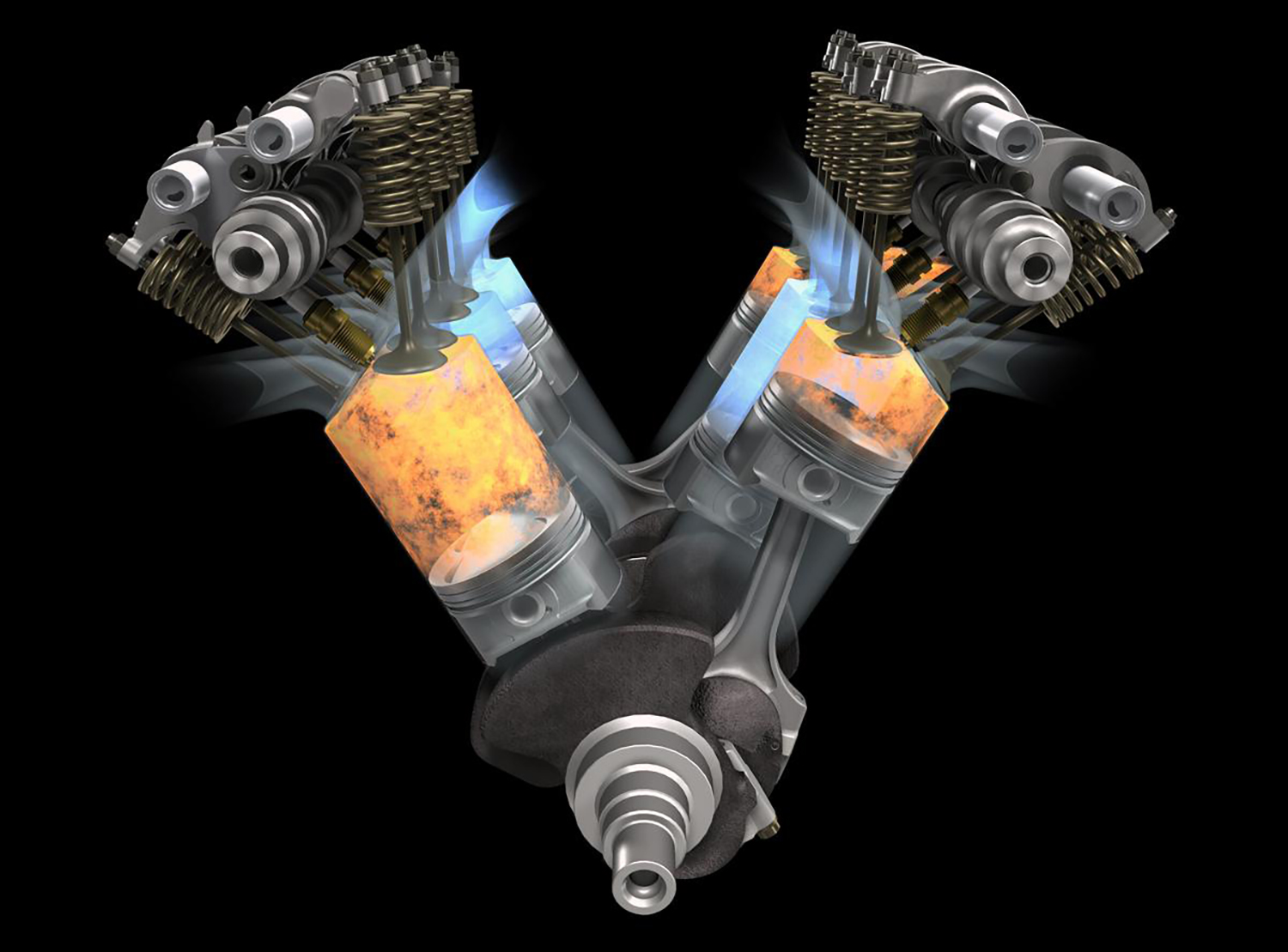

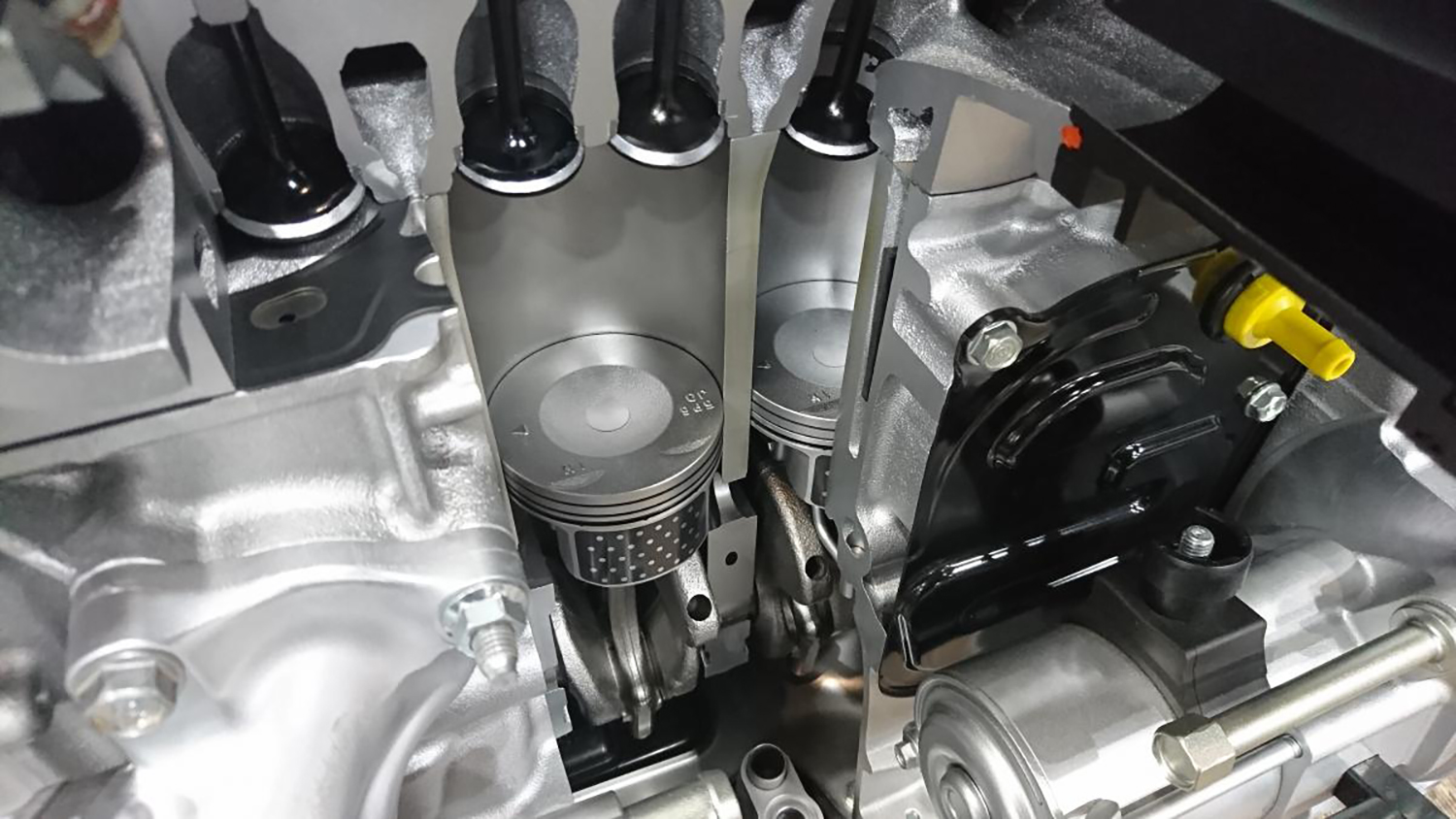

エンジン内部のイメージ画像はこちら

エンジン内部のイメージ画像はこちら

内燃機関としてもっとも一般的なガソリンエンジンを例に挙げれば、ガソリンと空気の混合気をシリンダー内で燃焼するエンジンは、確かに相当の高温になっている。周囲の冷却媒体の温度にもよるが、燃焼室内の温度は1600℃から2400℃になるともいわれる。これに対してエンジンオイルの発火点は350℃前後といわれている。この条件なら、たしかにエンジン内でエンジンオイルに火がつき燃えてしまうのではないか、と思えてくる。

オイル交換のイメージ画像はこちら

オイル交換のイメージ画像はこちら

この考え方、正確には「半分正しく、半分間違っている」といえる。

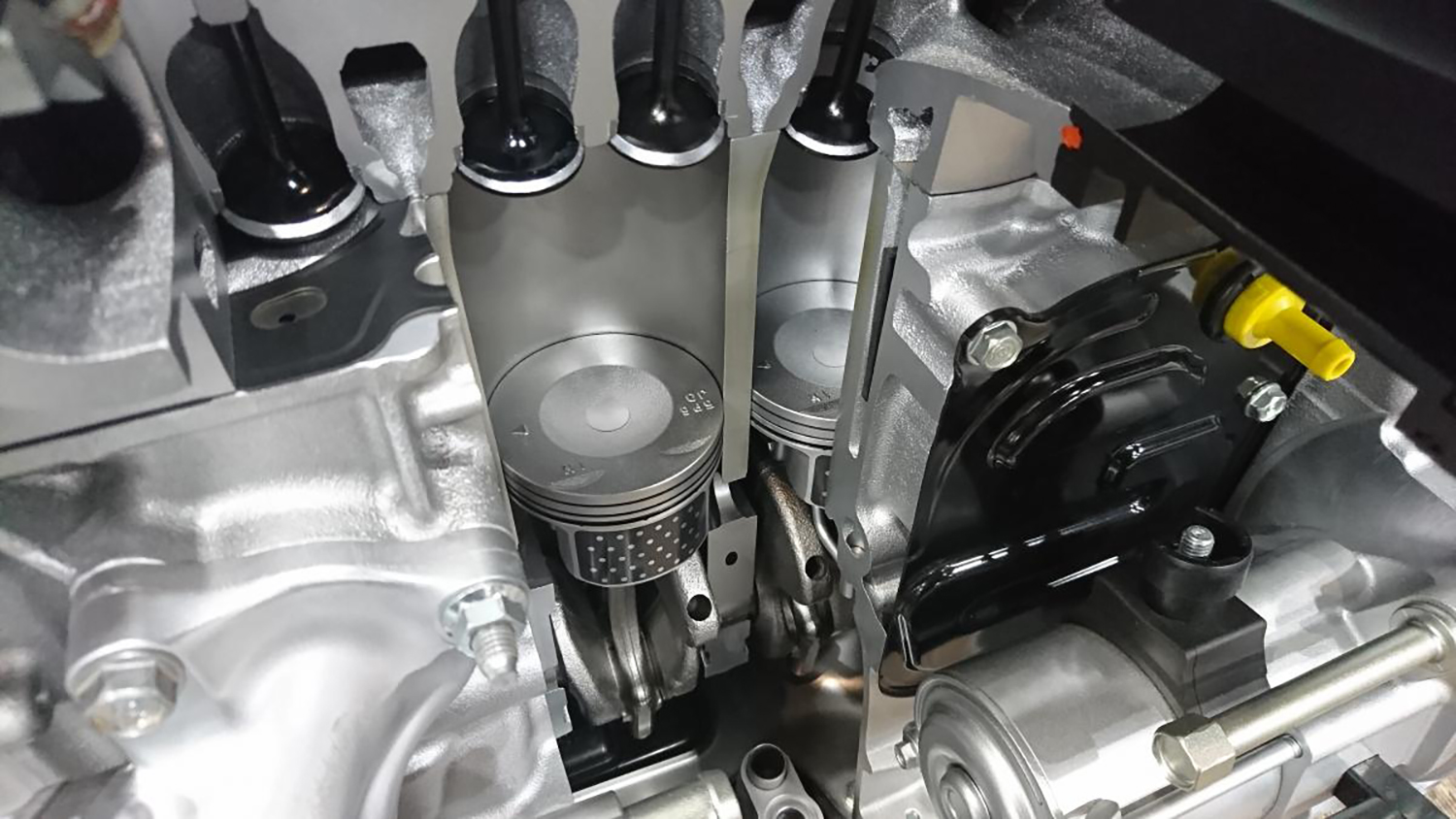

というのは、燃焼室まわりに存在するエンジンオイルの状態を考えてみればよくわかるからだ。シリンダー内でエンジンオイルが主に存在するのはシリンダー壁であり、ピストン上死点位置で形成される燃焼室内には油分(オイル)が皆無であるからだ。そもそもエンジンオイルは、シリンダー部に関していえば、往復運動をするピストンが摩擦でシリンダー壁に焼き付かないよう、ピストンとシリンダー壁の間に油膜を形成し、その潤滑作用によってピストンが焼き付きを起こすことなくスムースに動くように使われている。

エンジン内部のイメージ画像はこちら

エンジン内部のイメージ画像はこちら

もう少し正確にいえば、ピストンとシリンダー壁は直接触れるのではなく、ピストンリングを介しての接触であることを思い出そう。接触面積でいえばごくわずかだ。しかも、ピストンリングには、気密性を保つコンプレシッションリングとシリンダー壁に付着した余分なオイルをかき落とすオイルリングがあるため、燃焼室側に残るオイルは構造上、皆無といってよい。

つまり、いくら高温になっても、燃焼室内には燃えるだけのエンジンオイルがないのである。しかも、潤滑のためのエンジンオイルは、ピストン側から供給されるため、シリンダー燃焼室側には構造上まわらない仕組みになっている。