ナビはあくまで「運転の脇役」

<その3>ナビのCPUの処理能力が足りていなかった

昔のカーナビのCPUは、いまの機種やスマホに比べると数百分の一ともいわれるくらいの処理能力しかありませんでした。そのため、画面表示や音声案内の処理にたくさんの力を使うと、動作が遅くなってしまうこともあったのです。

CPUのイメージ画像はこちら

CPUのイメージ画像はこちら

とくに目的地に近付くにつれて案内が細かくなるので、処理しなければならない情報が増えていき、それに比例して動作が遅くなります。案内が間に合わないと運転者に戸惑いを与えてしまうため、事故や周囲に迷惑をかけるリスクを避けるために周辺で案内を終了することがベストだと判断されていた可能性は高いと思われます。

ちなみに、案内を終えたあとはドライバーが任意にナビを操作して、周辺の駐車場などをすぐ探せるようにしていた機種もありました。

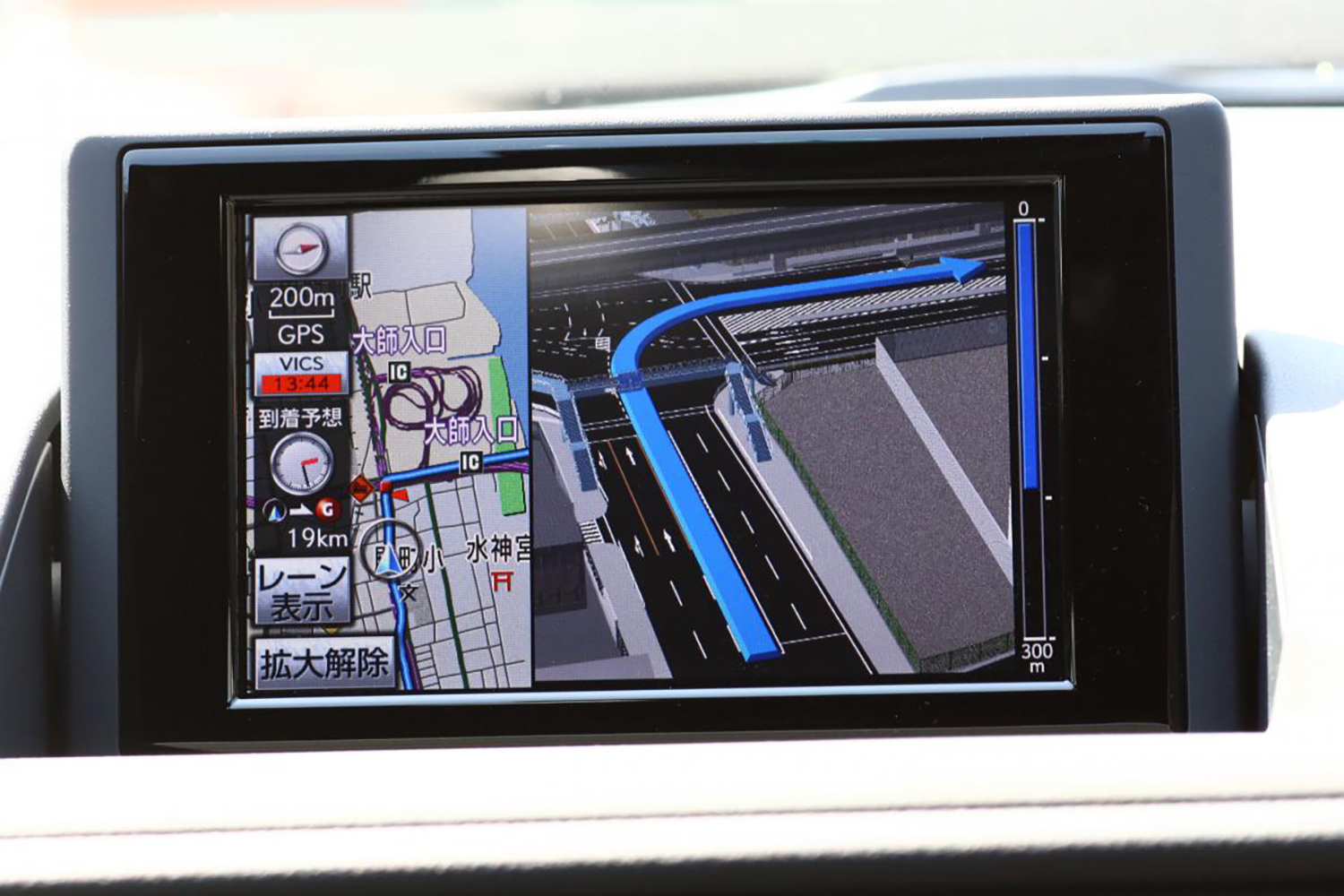

<その4>音声案内がしつこく感じないようにするため

「まもなく右方向です」「もうすぐ目的地です」「目的地に到着しました」と短い間に何度も話しかけられると、ちょっと煩わしいなと感じる人もいるでしょう。

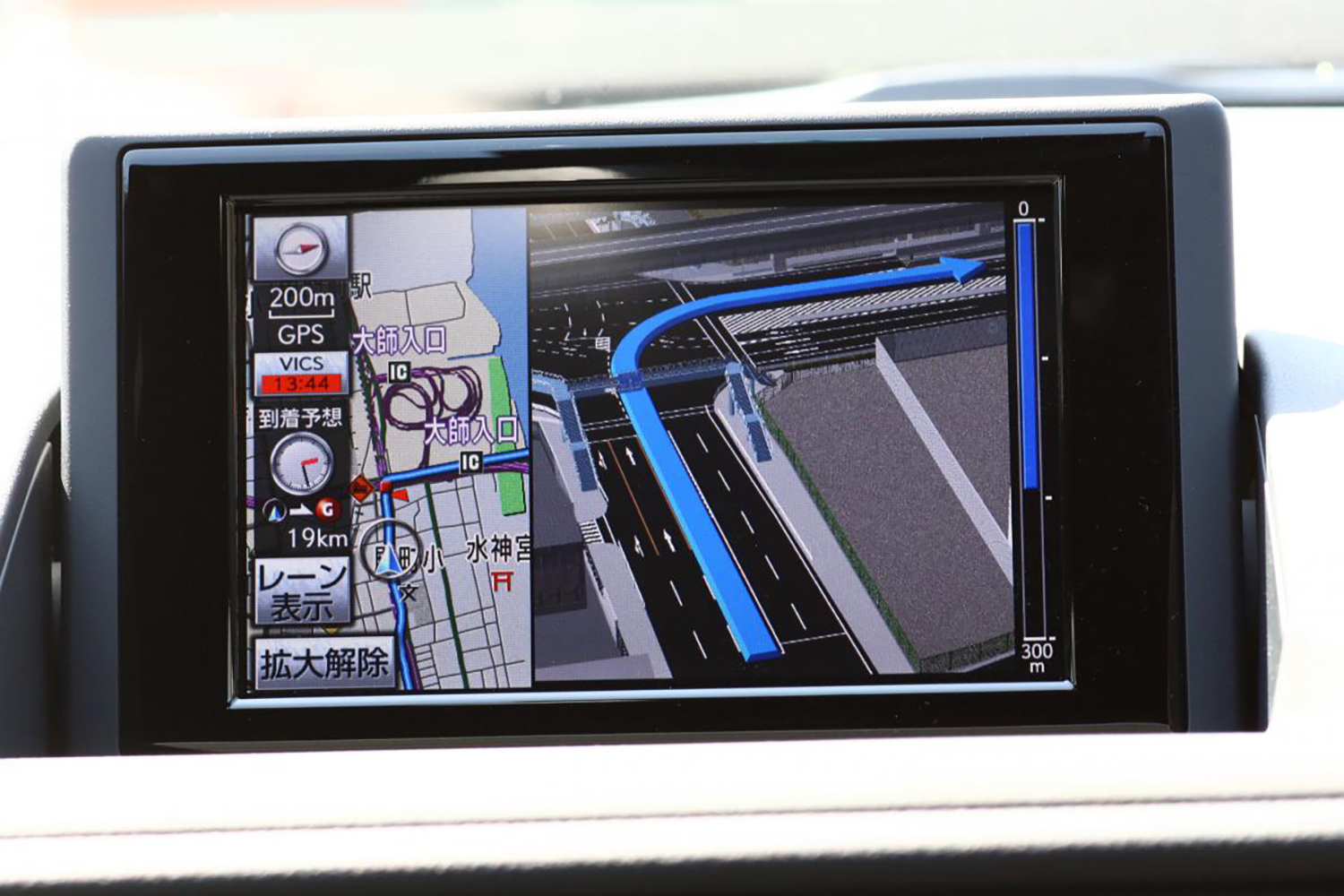

右折の案内画像はこちら

右折の案内画像はこちら

煩わしさは感じない場合でも、夜や住宅街では音声が周囲の迷惑になることもあります。それを避けるために案内を周辺で止めていたというのも理由の1つに挙げられるでしょう。

<その5>「機械(ナビ)はあくまで補助役」という考え方

日本のメーカーの多くは、「ナビは運転をサポートするもので、決定するのは運転者自身」という考えを大切にしてきた傾向が見られます。その傾向を反映させて、「目的地の近くまで案内したら、あとは自分でどうぞ」というように、少し控えめな案内をする設計が多かったのではないかと思われます。

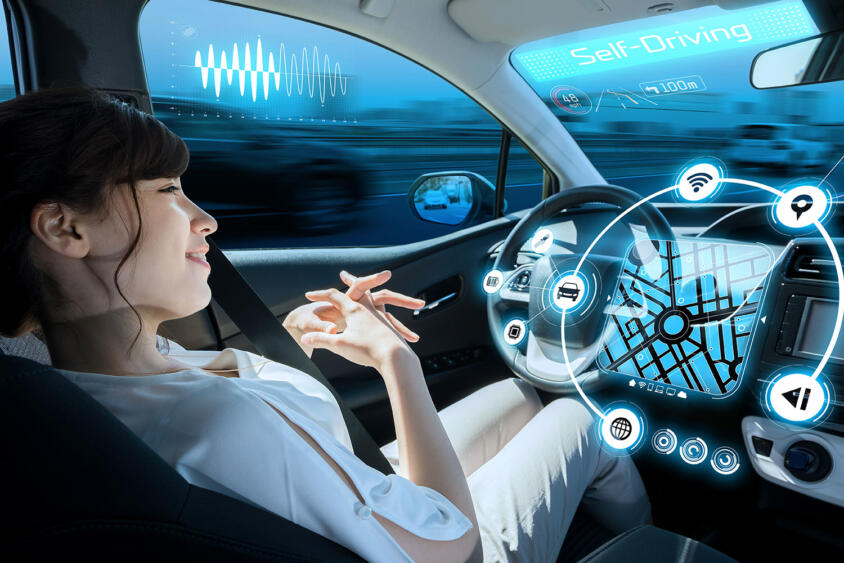

ナビを見ながら運転しているイメージ画像はこちら

ナビを見ながら運転しているイメージ画像はこちら

この考え方は、「親切だけど出しゃばりすぎない」という日本人らしい製品作りの現れともいえるのではないでしょうか。

■カーナビの進歩から、日本のものづくりの精神が垣間見られる

ひと昔前のカーナビが目的地の周辺で案内をやめていたのは、決して手抜きではなく、精度や機能の限界を考えたうえで、運転者にとってわかりやすいように工夫された結果だったのではないでしょうか。

いまではそのころよりもはるかに技術が進み、ナビはより正確で便利になりました。しかし昔の「近くまで案内したら静かに終える」という考え方には、使う人への気づかいや、シンプルで安心できる設計思想が感じられます。

こうしてカーナビの歴史を振り返ってみると、単なる技術の進歩だけでなく、「人や社会に優しい補助役」を目指してきた日本のものづくりの姿勢が見えてくるようにも感じられました。