最新技術の力を借りて人手不足を低減

また、デジタルバス停もトレンドとなってきている。これは運転士というよりは、運行管理者の労務負担軽減に大きな効果があるとされている。いままでのアナログタイプのバス停では、路線バスの時刻改定が行われると改定された路線のバス停すべてをまわり人力でバス停の時刻表の変更作業を行わなければならずかなりの労務負担となっていた。

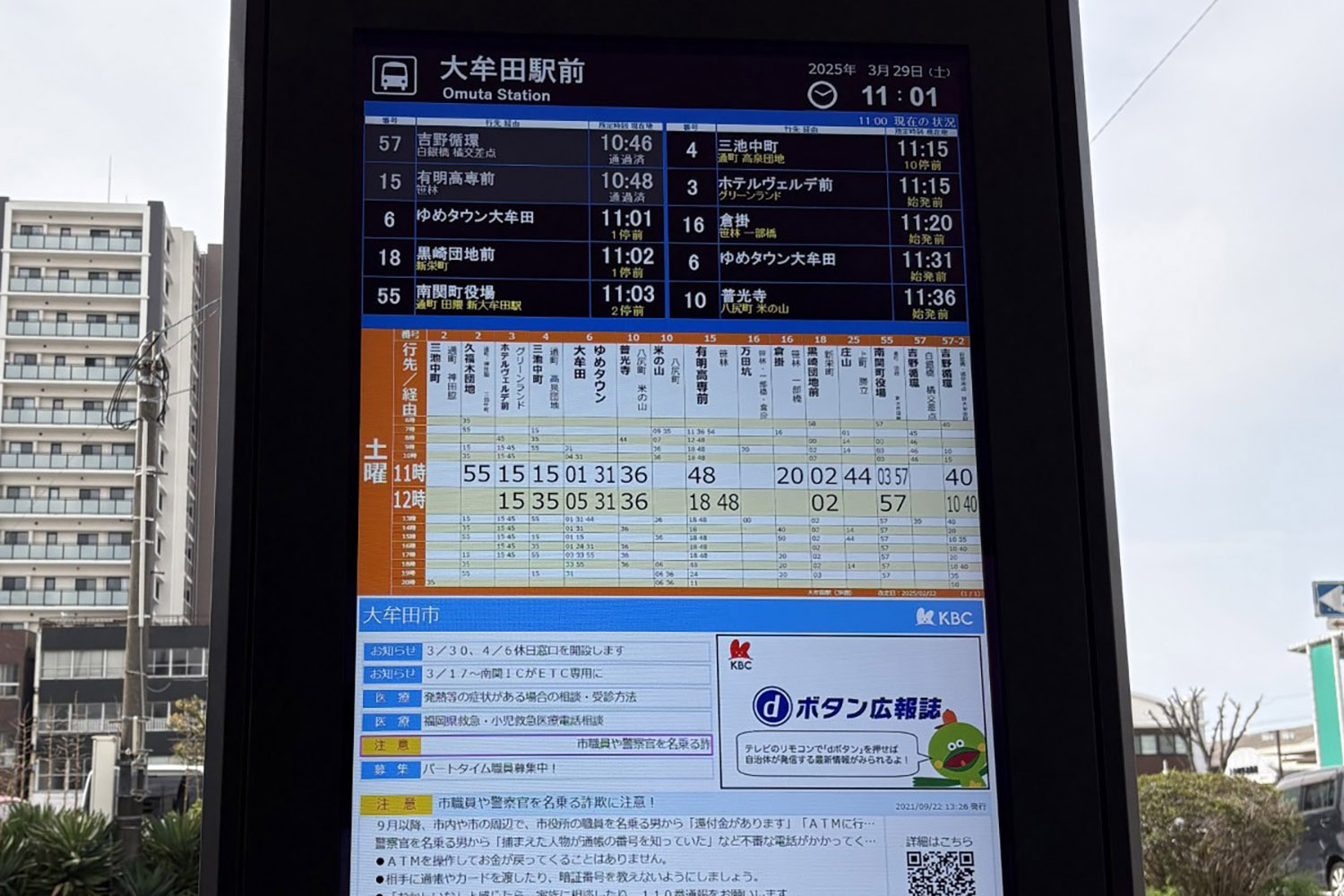

デジタルバス停画像はこちら

デジタルバス停画像はこちら

ところがデジタルバス停となると、タイプにもよるのだがバス会社の車庫にある端末で作成した改定時刻表のデータを各バス停に転送して上書きするだけで時刻表改定作業が終わり、飛躍的に労務負担の軽減が行われることになるのである。アナログタイプに比べれば設置費用などコスト負担増が気になるところだが、ディスプレイに広告表示が可能なタイプもあり、そのあたりでできるだけ負担が軽減できるような配慮もされている。

整備士不足について前述したが、すでにバス事業者の多くでは運転士より早いペースで、整備現場での外国人整備士の採用が進んでいるようである。そのため、整備士としての講習をコンテンツ別にYouTubeのような動画とし、しかも多言語対応させるだけではなくイラストなどわかりやすいものとしたコンテンツサービスの提供といったものも目立って展示されていた。時間のあるときに各自のスマホで動画を見てもらうだけではなく、理解レベルをはかれるチェックも行うことができ、さらに実務で確認することも当然可能である。

ネクステージの外国人整備士画像はこちら

ネクステージの外国人整備士画像はこちら

日本人整備士だけのころは、会議室などに集まり講師が解説する座学で済ませたが、さまざまな国のひとが整備士として働いている現状、そして若い世代へ向けてはまさにこのデジタルツールは有効といえるだろう。また、外国人が多く働くようになったとはいえ十分に人員が充足されているわけではないので一か所に集まって集合研修というものも成立しにくくなっているのも背景にはあるようだ。日々現場では、QC(品質管理)活動のようなものも行われているようだが、最近では整備の質を落とさずに時短を重視した作業の効率化をはかる取り組みが目立っているように見えた。

さまざまな理由が重なり現在の働き手不足が起こっている。そのため“これ”という即効性のある解決策はない。「できることからコツコツと」というなか、それをデジタルツールや最新技術が支援しているという、いまのバス業界の一端を垣間見ることができた。