次第に売り上げが伸び悩みGTOの系譜は途絶えた

1968年には2代目へとフルモデルチェンジをして、ノッチバックからファストバックへと大幅な路線変更がなされました。また、ヘッドライトが裏側に隠れているフロントマスクを覚えている方もいらっしゃるでしょうが、じつはこのヒドゥンヘッドライトはオプションパーツで、ノーマルはライトがむき出し。人気のオプションだったらしく、いまではむき出しライトのほうがレアとなっている模様。

ノーマル仕様のエンジンは6.6リッター、350馬力までグレードアップしていて、パワーアップ系オプションが数多く用意されていたのもGTOらしいポイント。たとえば、ラムエアーIIと呼ばれる吸排気ポートの強化を担うパーツとハイカムのパッケージなら6〜10馬力の向上が見られたとされています。また、フロントフード上に設置するタコメーターもGTOのアイコン的なオプションで、これまたヒドゥンヘッドライトと並んで大人気でした。

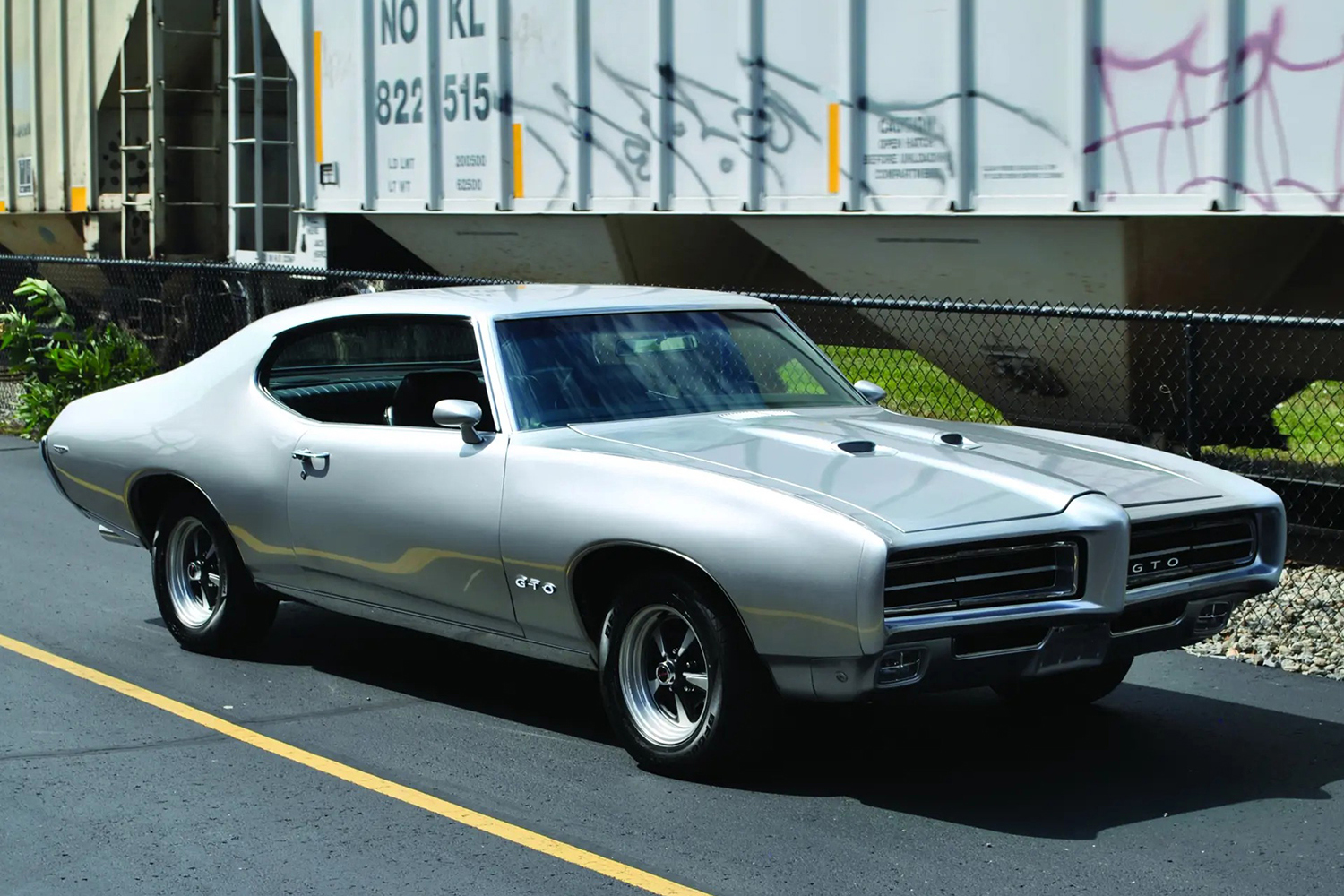

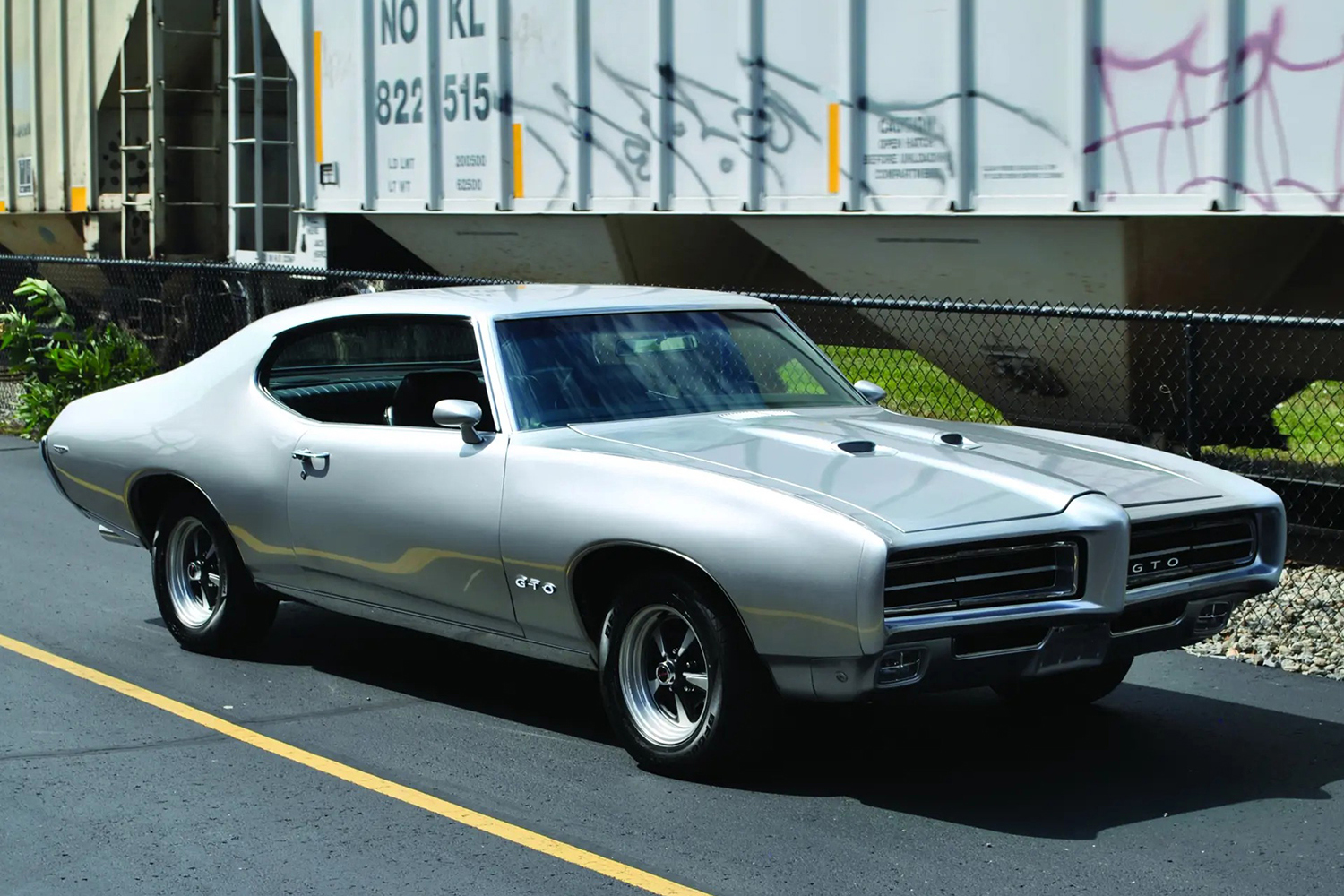

2代目ポンティアックGTOのフロントスタイリング画像はこちら

2代目ポンティアックGTOのフロントスタイリング画像はこちら

オプションといえば、1970年に設定された排気デバイス「VOE(Vacuum Operated Exhaust)」はわずか1年で姿を消したレアアイテム。作動させることでトルクや最高出力、排気音の調節が可能だったのですが、全米放送のスーパーボウルで流されたVOE付GTOのコマーシャルをGM首脳部が「GMの品位を汚す」としてVOEの発売停止を命じたとのこと。法に抵触するようなものではなかったようですが、これまたGTOの武勇伝のひとつとして語り継がれているエピソードです。

2代目は1972年まで生産され、1973年に3代目にバトンタッチ。ですが、このころのGTOは、前述のファイヤーバードにその座を奪われていた感もあります。実際、3代目はポンティアック・ル・マンの「GTOオプションパッケージ車」というポジションとなり、悪名高い5マイルバンパーや、ノーマルエンジンが230馬力に絞られるなど、それまでのイケイケチューンがごっそりそぎ落とされています。

3代目ポンティアックGTOのフロントスタイリング画像はこちら

3代目ポンティアックGTOのフロントスタイリング画像はこちら

それでも、コロネード・ハードトップと呼ばれる優美なスタイルは市場に受け入れられただけでなく、GMのオールズモビル・カトラスでも採用されるなど、それなりの人気は博していた模様。とはいえ、この年は7000台程度しか売れず、歴代GTOのなかで最低記録を更新してしまいました。せめて、同時期のトランザムに搭載されていた310馬力エンジンでも載せていたら、もっと売り上げは伸びたはず。

この不人気ぶりや、いくらか人気の高かった同系統のグランダムとの競合を避ける意味で、1974年にGTOはコンパクトカー市場へとシフトされてしまいました。残念ながら、これが4代目GTOということに。史家は「コンパクトマッスルカー」などと詭弁を弄しているものの、5.7リッターV8でたったの200馬力のどこがマッスルなんだかガッカリです。

4代目ポンティアックGTOのフロントスタイリング画像はこちら

4代目ポンティアックGTOのフロントスタイリング画像はこちら

時代的にオイルショックという向かい風や、トランザムだけでなくプリマスGTX、フォード・フェアレーンGTAといったライバルの台頭も無視できない状況ですが、元祖マッスルカーを取り巻く環境は厳しさマックスだったはず。せっかくコンパクト市場に投入したものの、3代目の末期をわずかに越える販売台数ではGTOを存続するのは無理と判断され、この年を最後にGTO劇場はひっそりと幕を下ろしたのでした。

その後、2004年にGTOの名前が復活するものの、GMオーストラリアのクルマを2ドアクーペにして、ちょいちょいとコスメティックチューンを施したもので、とうていマッスルカーとは呼びがたいもの。

最終型となるポンティアックGTO画像はこちら

最終型となるポンティアックGTO画像はこちら

せっかくオーストラリアで作るのなら、マッドマックスのインターセプターとして知られたホールデン(GMの下請けメーカー)モナーロでも復刻してGTOと名乗ればよかったのに、と妄想を膨らますGTOファンは少なくないのではないでしょうか。