この記事をまとめると

■EV分野での提携検討からはじまった日産とホンダの統合交渉

■日産の巨額赤字や意思決定の遅さが障害となり2025年3月に破談

■市場構造の重複や三菱の消極姿勢も統合困難を示していた

破談に終わった一大統合案

日産とホンダは、2024年3月に、おもに電気自動車の分野で提携に向けた検討を開始すると発表した。このあと、同年12月には経営統合に向けた基本合意書を締結したが、2025年2月に入って破談が公表された。

破談の背景には、いろいろな理由があるだろう。頻繁に聞かれるのは企業文化の違いだ。日産は第二次世界大戦前からクルマを作ってきた自動車メーカーの老舗で、考え方が保守的ともいわれる。

対するホンダは1960年代に入って4輪車を手がけ、急成長したメーカーだ。自由で変化を好む。商品を見ても、インサイトのように初代、2代目、3代目でクルマ作りを大きく変えることが多い。このやりかたはユーザーを戸惑わせ、クルマの性格が大幅に変わるから乗り換え需要も継承できないが、好意的に見れば常にチャレンジをしているともいえる。

大きくコンセプトを変えてきたホンダ・インサイト画像はこちら

大きくコンセプトを変えてきたホンダ・インサイト画像はこちら

ただし、企業が異なれば企業文化も違って当然だ。破談の背景には、それ以外の要素も多かった。まず日産の業績悪化がある。2024年度(2024年4月から2025年3月)には6700億円あまりの赤字に陥り、2万人の人員削減を発表した。破談したのは2025年3月だが、2024年から業績の悪化は伝えられ、ホンダとしても日産との経営統合が重荷になっていただろう。

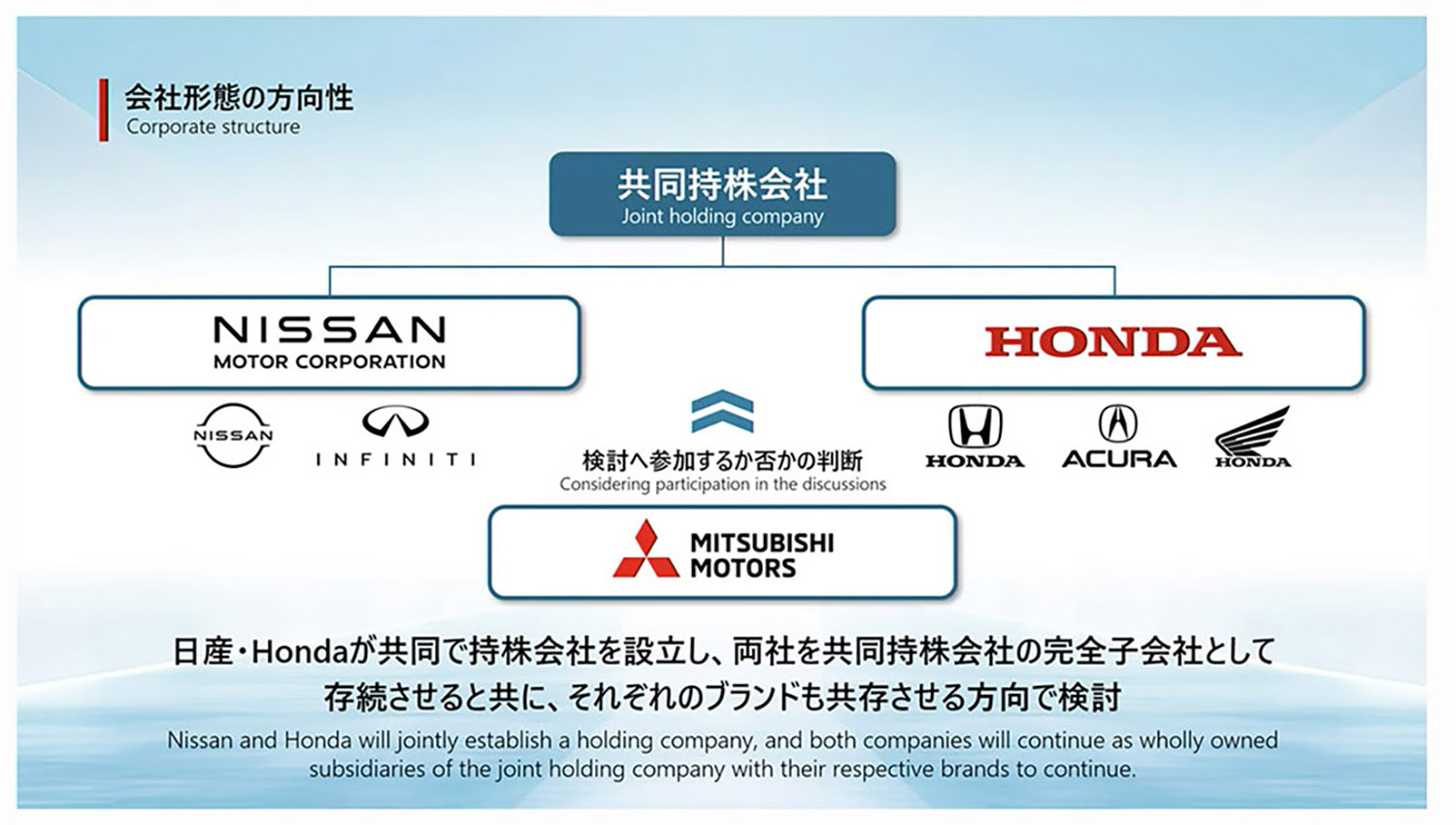

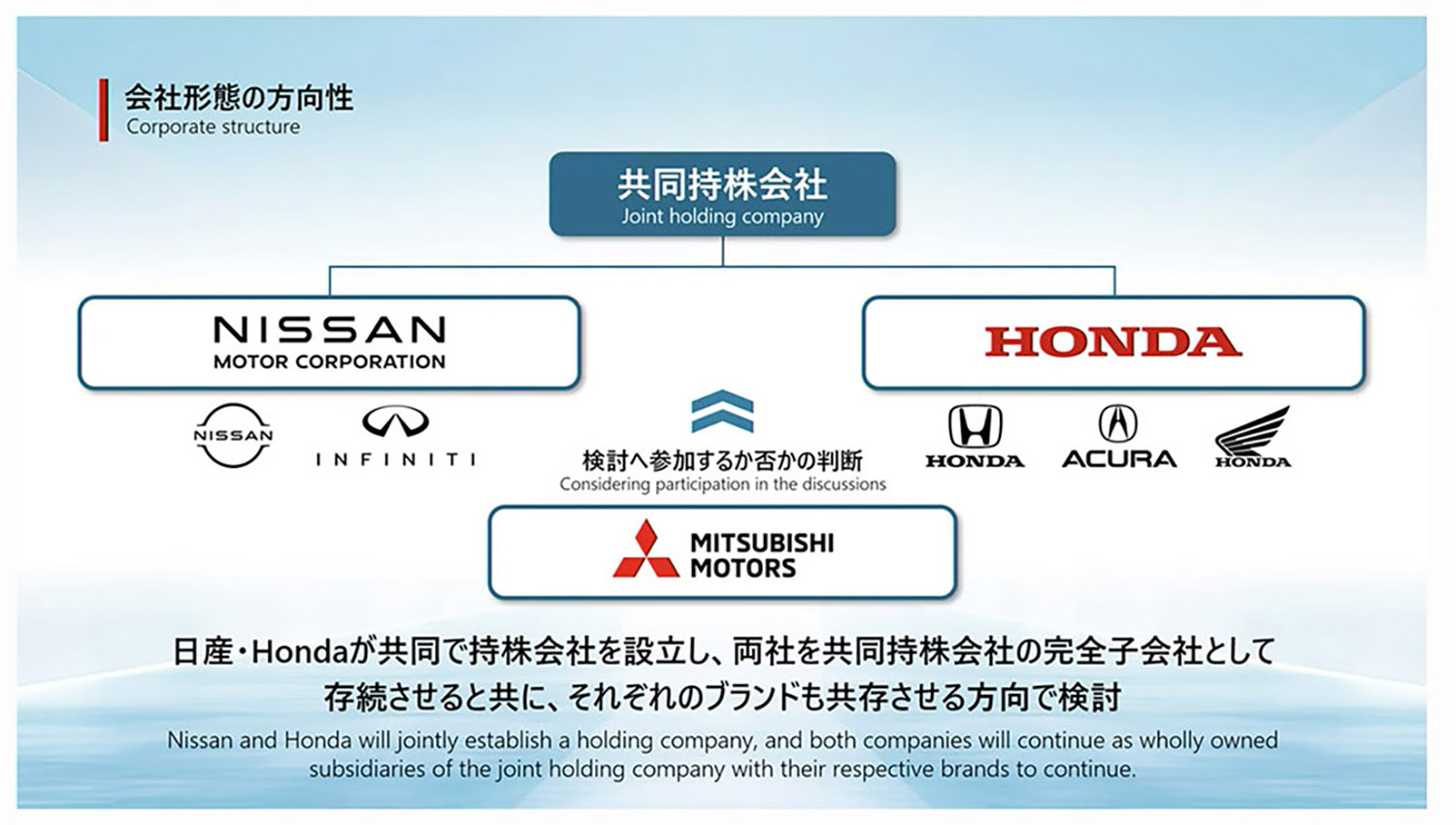

さらに「日産は意思決定が遅い」といった不満もあり、ホンダは日産と経営統合するのではなく、完全子会社にする提案も行った。日産の関係者は以下のように述べた。「もともと両社の持株会社を設立して、その下に日産とホンダを位置づける計画だったが、持株会社の社名にホンダの名称を入れることも提案されていた。このことからもわかるとおり、2024年の時点から、ホンダが多分に支配的だった。報道では2025年に入って経営統合が破談になったとされるが、実際は2024年の時点から不安な要素が多かった。」

当初検討された持株会社設立案画像はこちら

当初検討された持株会社設立案画像はこちら

また、三菱が2024年12月23日に行った日産/ホンダ/三菱の協業に関する報道発表には「三菱自動車は、2025年1月末をめどに、日産自動車とホンダによる経営統合への参画・関与の可能性に関する検討結果を出すことを目指します」というまわりくどい表現が見られる。こういう時の報道発表は、まわりくどい表現になりやすいが、それでも「検討結果を出すことを目指します」というのはあまり聞かない。検討結果が出ないこともアリなわけで、三菱が乗り気でなかったことも伺える。

そして2024年度における日産とホンダの国別生産状況はよく似ている。日産の生産総数に占める国内比率は21%でホンダは19%。北米の生産比率は日産が39%でホンダは44%。アジアは日産が27%でホンダは34%だ。

日産とホンダは市場性が似ているから、販売面では互いの弱点を補い合うことができない。そうなると経営統合ではなく、必要に応じて手を組む業務提携が好ましい。

とくにホンダは、企業文化以前に、いままでOEMなどの提携は一部を除くと行ってこなかった。部分的な提携も長続きしていない。もともと経営統合には不向きなメーカーであった。