この記事をまとめると

■都心を離れるほど高速道路が暗くなるのはコストの問題だけではない

■ガイドラインでは「事故の発生が多いと予想される要所には必ず照明を設置する」とある

■LED照明の普及により交通量の少ない区間にも少しずつ設置箇所が増えている

地方へ行くと高速道路が暗いのはお金がかけられないからじゃない

都心から外に延びる高速道路を走っていると、徐々に道路脇の照明の本数が少なくなり、だんだんと暗くなっていくと感じたことはないでしょうか。住宅や商業施設なども減っていくため、道路だけでなく周囲も含めて暗くなるので寂しい気もちになり心細さを感じます。

ここでは、何もなくて真っ暗なのに照明が設置されない理由について、少し掘り下げていきたいと思います。では、地方に行くにつれて証明が少なくなっていく傾向の理由は何か、ということについて考えてみましょう。

確かに交通量の少ない区間にお金をかけられないという理由はある

照明の設置にはそれなりに費用がかかるというのは当然でしょう。資材の費用はもちろんですが、設置には工事費が必須ですし、期間中は安全確保のため一部車線規制も行なったり、交通整理や告知なども必要になります。

高速道路上の車線規制画像はこちら

高速道路上の車線規制画像はこちら

また、運用するには電気代もかかります。灯数が多いほどその費用は高くなります。そして、長期間運用していれば電球などが消耗するため、交換の費用もかかります。それらの費用を利用者が少ない区間にかけるというのが割に合わないということは想像できます。

しかし、郊外の区間が暗い理由はそれだけではないようです。

カーブが少なく見通しがいい区間が多い

込み入った都市部と違って地方にいくほど住宅の密度が少なく広い土地に道路を建設できるため、直線で軌道を確保できて、カーブがあってもゆるやかで見通しのいい区間が多くなります。

夜の高速道路画像はこちら

夜の高速道路画像はこちら

対向車や街の明かりも少ないので眩しいシーンが少ない

交通量が少ないということは、対向車とすれ違う頻度も少ないということになります。対向車のヘッドライトの光は、直接浴びるとまぶしいだけでなく、強い光によって視界のコントラストが大きくなってしまうので、暗い部分の視認性が下がります。これはヘッドライトだけでなく、ビルや看板、他の道の街灯など周辺の光源にも当てはまります。都市部ではそれを補う意味もあって照明を多く設置していますが、郊外ではその必要性は下がります。

照明がなくても反射板などで軌道がわかる工夫がされている

照明がなく真っ暗な状態では、いくらハイビームで照らしても、平坦な直線区間以外は遠くまで照らせない状況も多々あります。

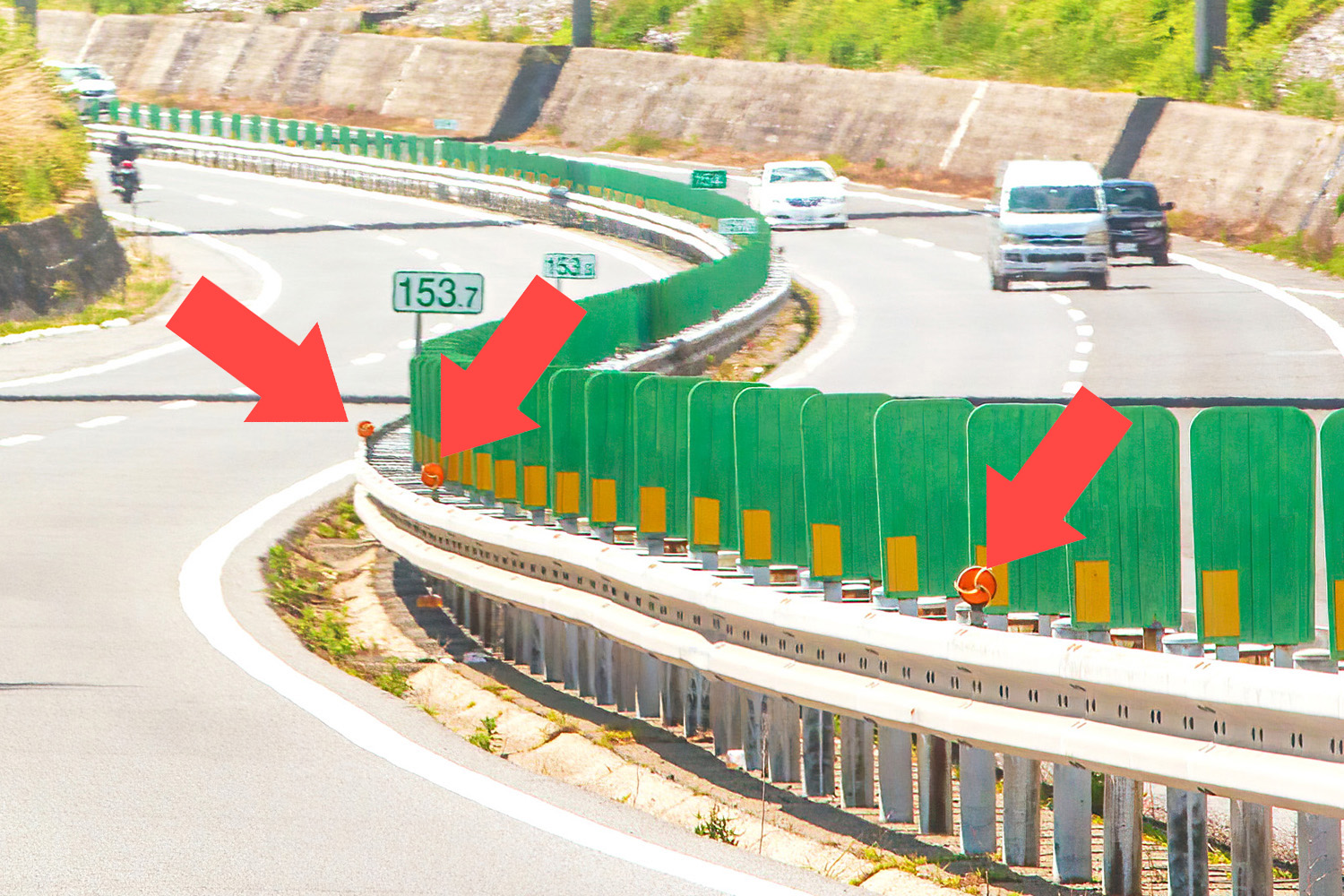

しかし、道路脇には「デリネーター」と呼ばれる反射板が設置されていることが多く、路面の白線などに反射塗料が採用されていたりと、自車のヘッドライトで道路の軌跡がわかるように配慮されています。

高速道路のデリネーター画像はこちら

高速道路のデリネーター画像はこちら

よほどの速度を出していない限りは曲がり損ねるようなことはないでしょう。