いまも昔もラインアップはシトロエンらしさ全開

しかし、「時代はこういう方向に進むはず」という思い込みパワーは、アンドレ以来の伝統でもあるがシトロエンにとって諸刃の剣だった。1960年代、都市部で渋滞がさらに酷くなると、富裕層らは地上を避けて空を移動するヘリを必要とする。そんな確信のもと、シトロエンはヴァンケル・ロータリーのヘリコプター開発に注力し続けた。

DSからさらに下のクラスへとコストのかかるハイドロニューマチックを敷衍し続けた一方、マセラティを買収して、そのエンジンパワーを利するため、より地上を速く快適に駆け抜けるための70年代リュクスなGT、SMも生み出した。そんな折に石油ショックが到来。再びの破産申請を避けるため、シトロエンはプジョーに買収され、のちのPSAグループの元となった。

シトロエンSMのフロントスタイリング画像はこちら

シトロエンSMのフロントスタイリング画像はこちら

PSA傘下でもシトロエンの独自色は止まらないどころか、濃厚に迸りつつ突っ走っている感じだった。グレイス・ジョーンズを起用したCXのCMは、いまも80年代のカルト映像とされている。

シトロエンCXのフロントスタイリング画像はこちら

シトロエンCXのフロントスタイリング画像はこちら

デザインセンターADNが落成したとき、シトロエンの取材で訪れた筆者はふと、そういえばプジョーのスペースはどこにあるの?と、軽い気持ちで尋ねたら、当時の広報担当者が物凄い剣幕で「壁の向こうよ!」と言い放ったことがある。DSブランドなかりし頃のシトロエンは、我こそがパリの最先端の自動車メーカーという自負が強烈で、いちおう親会社だがフランス東部ソショーを起源とするプジョーを田舎モノ扱い、ようは205でようやくお洒落デビューしたクセに! 的な見方が多々あった。3ブランド間を人材が行き来するいまや、その傾向はすっかり薄まったが。

2000年代後半にそのデザインセンターから、C3や2代目C4ピカソの「ゼニスウインドウ」が生み出されたときも、少なからぬセンセーションだった。超高張力鋼板がボディに使える割合が増えてきて、昔のやり方では不可能だったボディやウインドウの構成が可能になったとき、シトロエンが自らすべきこととして狙い定めたのが、「メアリみたいに開放的な雰囲気の車内」だったのだ。普段使いのクルマだからこそ敢えてバカンスな雰囲気という発想が、曇り空が多くてじつはロンドンより年間降雨量すら多い、パリらしさでもある。

シトロエンC4ピカソのゼニスウインドウ画像はこちら

シトロエンC4ピカソのゼニスウインドウ画像はこちら

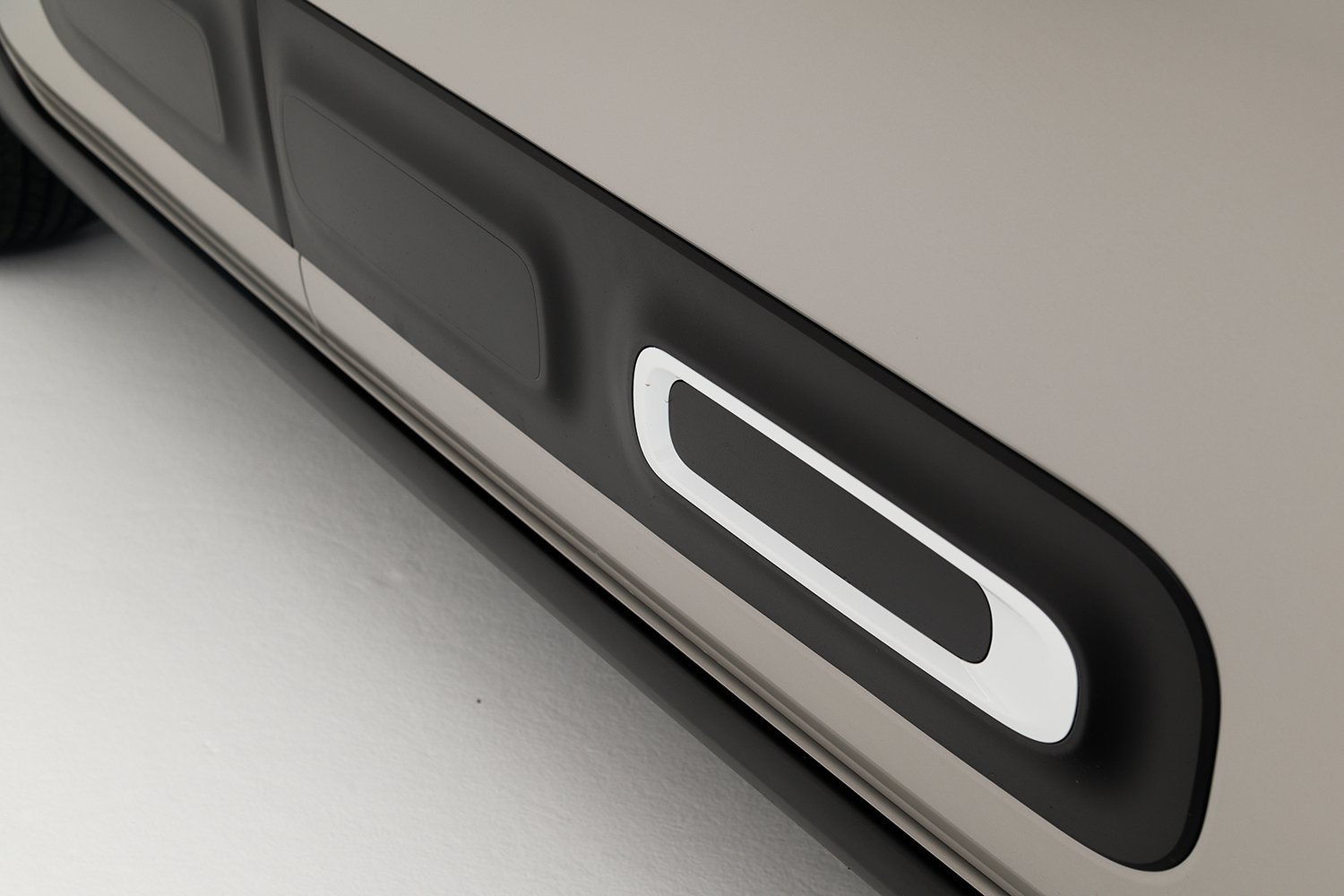

2010年代のシトロエンの傑作ディテールといえば、エアバンプだろう。ヤングの間でハイテクスニーカーが再ブームになって、市街地の渋滞と駐車事情がさらに過激化していた頃に、ブツけても衝撃吸収性アリのエアバンプをボディの側面にもってきた、そんな抜け目なさ。

シトロエンC3のエアバンプ画像はこちら

シトロエンC3のエアバンプ画像はこちら

じつはパリの人にとって「お洒落」というのは2種類あって、「身だしなみのよさ」と「ファッショニスタ的なお洒落」は別物。前者は、お洒落のためのお洒落はバカバカしい、と捉えるタイプなので、逆にお洒落なディティールをまとう際にはそれが装飾的でない証拠、理性的に説明のつく理由が要る。

C3のデザイナーに、「本当にエアバンプって、ブツけられても衝撃吸収の効果あるの?」と尋ねたら、「もちろんだよ、そうだね、だってウレタンが一重で貼ってあるより二重の方がクッション厚があるはずだろ? 押せばほら、弾力性があって戻るだろ? そう、多分ね」。そういって口角を上げ、彼は微笑した。嘘をつかずに巧みに切り抜けられたことに満足したような安堵の笑み、かつ、洒落っ気としてわかってよ! てな顔。

シトロエンC3のフロントスタイリング画像はこちら

シトロエンC3のフロントスタイリング画像はこちら

いくらパリでも、横から押して停めにくるヤツは九分九厘、いない。ありえない話にもありうる仮定で備えること。それをガチガチの武装ディティールではなく、明るく柔らかに押し返せるものに昇華してしまう、そんな軽快なキレよさが、シトロエンらしさなのだ。