この記事をまとめると

■空力性能はクルマの性能を大きく左右するひとつの要素となっている

■空力は抵抗の小さいデザインを意識するものから車両を安定させるためのものに変化した

■いまでは意図的に空気の流れを乱すことで空力特性の改善を図っている

1890年代から意識されていたクルマの空力

空力性能がクルマの高速性能や燃費性能に大きな影響を及ぼす要素であることは、いまや自動車にとっての基本知識のような感覚で受け止められている。まさにそのとおりで、空力性能の優劣が車両そのものの性能を左右する、といってもよいほどだ。

しかし、もともと自動車に空力性能の概念があったわけではない。自動車の性能が向上して高速化する歴史のなかで、空気抵抗に対する概念が自然発生的に生まれてきた。その発端をたどれば、なんと1890年代終盤にまでさかのぼることになるが、そこにはすでに、空気抵抗が小さい「流線形」の考え方を見ることができ、まだ空力が理論的に確立されてはいなかったものの、感覚的にはすでに理解されていたことになる。

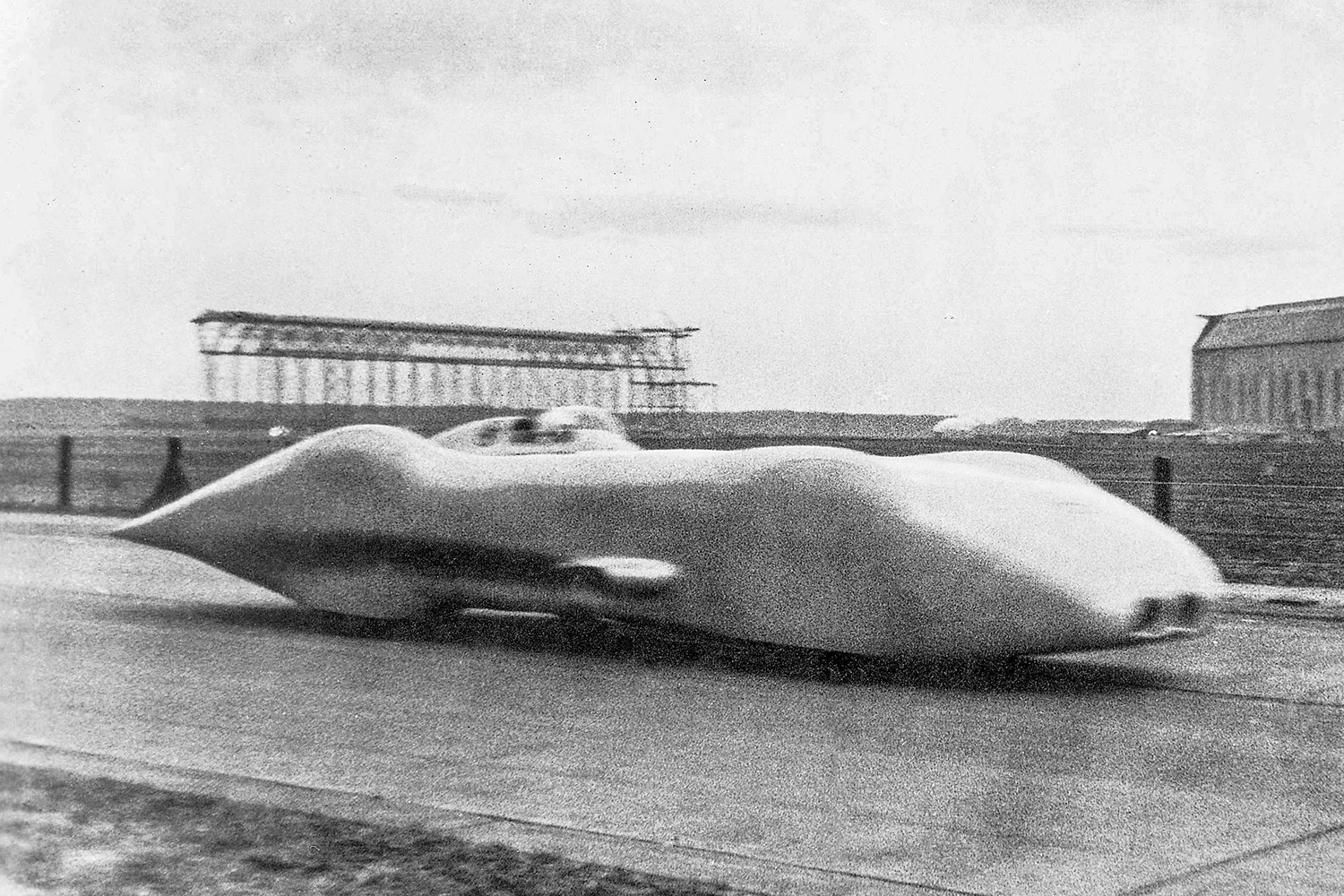

流体力学を利用してデザインされた1930年代のメルセデス・ベンツW125のフロントスタイリング画像はこちら

流体力学を利用してデザインされた1930年代のメルセデス・ベンツW125のフロントスタイリング画像はこちら

さて、空力の追求が進むにつれて自動車のスタイリングに変化が生じてきたことは、自動車の発展史を見れば明らかだが、ある時点で、空力に対する考え方に変化が生じる時期が訪れる。空力の捉え方が、高速性能を有利にする空気抵抗の小さなデザインから、空気の流れを利用して車体を安定させる方向に考え方自体が変化するのである。

典型的な動きは、1968年のF1で爆発的に広まった「ウイング」の採用だが、さらに1970年代終盤にブレイクしたグランドイフェクトを活用した「ウイングカー構造」が実現すると、目に見えない空気を走りの性能に積極活用する考え方が一般的となった。

ホンダRA301のウイングカーの走行シーン画像はこちら

ホンダRA301のウイングカーの走行シーン画像はこちら

それまでの空力は、空気の流れ(正確に言えば、静止している空気を自動車がかき分けて進む)を、いかに小さな抵抗でスムースにするかに主眼が置かれていた。

空気をかき分ける車体前部の形状、あるいは車体前部で上下左右に振り分けられた空気流が再び合流する車体後部の形状がカギになると考えられてきたが、とくに車体後部で合流する空気流がボディ表皮に沿って流れてきたあとで、車体のリヤエンドにおいてボディパネルがなくなることで剥離を起こし、それが大きな渦となって負圧を作り、結果的に空気抵抗となって悪影響を与えることが解明されるようになった。