この記事をまとめると

■自動車の空力性能に関するデザインの変遷を振り返る

■流線型から始まってダウンフォースの概念がレースの世界で広まっていく

■燃費性能へ影響を与えるので量産車でも空力性能は重視されている

地上の乗りものは鉄道から空気の存在を意識し始めた

自動車も含め、地上を走る乗り物が「空気」の存在を意識し始めたのは1930年前後のことだった。当時の状況は、自動車より鉄道のほうが高速化の時期は早く、必然的に高速走行では空気の存在が大きな抵抗になることは理解されていた。このため、高速性能を引き上げるには空気抵抗を小さくすればよい、という考えが定着していた。

この結果、生まれた考え方が「流線形」だった。走行する乗り物が空気の中をスムースに進めるよう、先端をすぼめた形状とする流線形が最適だと考えたのである。代表例は1930年の鉄道、シーネンツェッペリン(ドイツ)で、動力はプロペラ推進だったが、最高速度230km/hを記録していた。特徴的なのはそのスタイルで、そのはるか後の時代に登場する日本の0系新幹線に極めて似た形状だった。

0系新幹線画像はこちら

0系新幹線画像はこちら

自動車は、最高速度性能に強いこだわりを見せていたヒトラー政権下のドイツで、アブスサーキット(ベルリン)、アウトバーンを使ったメルセデス・ベンツとアウトウニオンの高速性能競争が激化していた。両社とも流線形ボディを採用し、1938年に432.7km/h(メルセデス・ベンツ、ルドルフ・カラッツィオラ)を記録するまでになっていた。

メルセデス・ベンツ W125ストリームライナーの最高速アタック時画像はこちら

メルセデス・ベンツ W125ストリームライナーの最高速アタック時画像はこちら

この速度域は、現代のプロトタイプカーと同じ領域で、空気抵抗を限りなく小さくしようとした流線形だけで、この数字を叩きだしたのは驚異、逆に無謀とも言えるものだった。実際、アウトウニオンのベルント・ローゼマイヤは、この速度記録挑戦で一命を落としている。

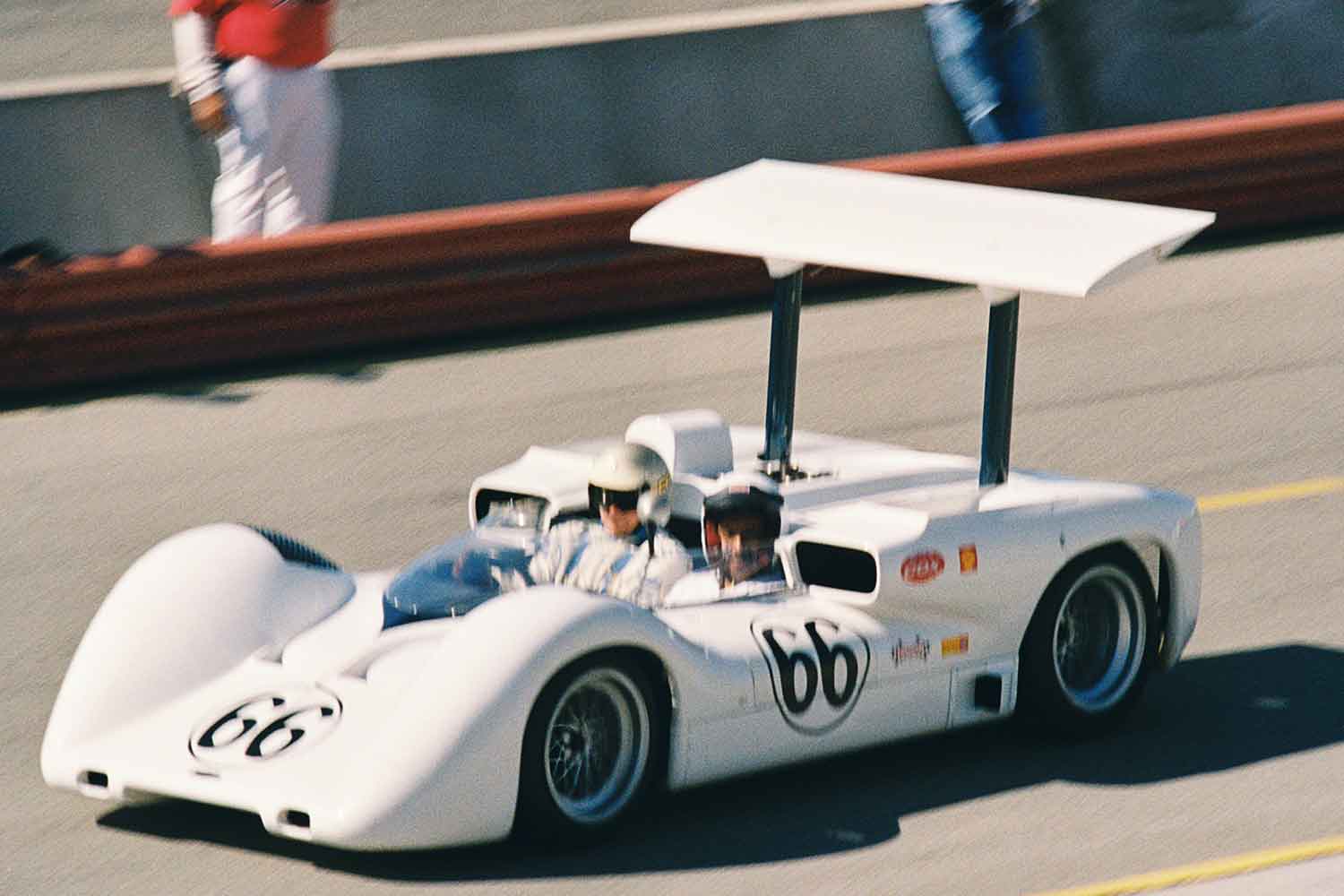

その後、空気をスムースに流すだけでは高速走行に対応できない、と気づき対策したパーツがウイング、スポイラー、ノーズフィンなどだった。ボディ形状は、限りなくスムースに空気を流しながら、ポイントで空気の流れを利用して車体を路面に押さえつける発想が生まれたのである。レーシングカーの世界で用いられた手法で、一番手はアメリカのシャパラルカーズが製作したシャパラル2C(1965年、グループ7カー)で、リヤカウルエンドの左右両端で支える方式の大きなリヤウイングを備えてデザインされていた。

このリヤウイングは、翌1966年に登場したシャパラル2E(グループ7カー)に進化すると、ウイングは2本の支柱によって高々と掲げられたハイマウントタイプとなり、翌1967年にはスポーツカーのシャパラル2F(グループ6カー)も同じ方式のウイングを備えてル・マンに臨んでいる。

シャパラル2E画像はこちら

シャパラル2E画像はこちら

車体後部を空気の力によって抑えつける方法(ダウンフォースの概念)は、高速コーナリングで大きな武器となり、1968年になるとF1が相次いで採用することになる。この際、前後の空力バランスをとるため、フロントを抑え付けるため(フロントの浮き上がり防止)ノーズフリッパー、ノーズフィンが設けられるようになる。

ホンダRA301画像はこちら

ホンダRA301画像はこちら

ただし、F1では走行中にウイング破損の事例が続き、アクシデントに結び付くことから支柱によるウイング支持方式は禁止されることになる。

こうしたことの経緯は、現代の空力ノウハウがあれば簡単にわかることだが、ウイングの形状によってはトン単位のダウンフォースが発生するため、金属製とはいえパイプの強度では支えきれない大きな力が発生していたのである。