人体に有害な物質のために使われなくなった

さてそこで「有鉛」が登場します。「有鉛」とは、オクタン価を高める「鉛」が添加されているという意味です。具体的には「四アルキル鉛」という、アンチノック専用に抽出された鉛由来の液体が混ぜられています。

この「四アルキル鉛」を無鉛ガソリンに添加すると、未添加のときよりも5〜10ほどのオクタン価の上昇が得られるようです。いまのJIS規格では、レギュラーが89以上、ハイオクが96以上と定められているので、オクタン価がレギュラーより5〜10上昇すれば、ハイオク相当になります。

また、この鉛の成分には、燃焼室の開閉を行うバルブを保護するという役割もあるそうです。1970年ごろより前のクルマのエンジンではまだ部品の加工精度がよろしくなく、いまほどバルブとバルブシートの密着性が保てませんでした。そのため、シート側の材質を柔らかくすることで対応していました。ところが柔らかい材質は摩耗が多くなり、オーバーホールのサイクルが短くなってしまうので、それはよろしくありません。そこで活躍するのが例の鉛成分なのです。

ガソリンに添加された鉛の成分がバルブとシートの間に付着して、クッションと潤滑の役割を果たしていたのです。

ということで、昔のクルマのエンジンでは、「有鉛ガソリン」はふたつの役割で必須でした。

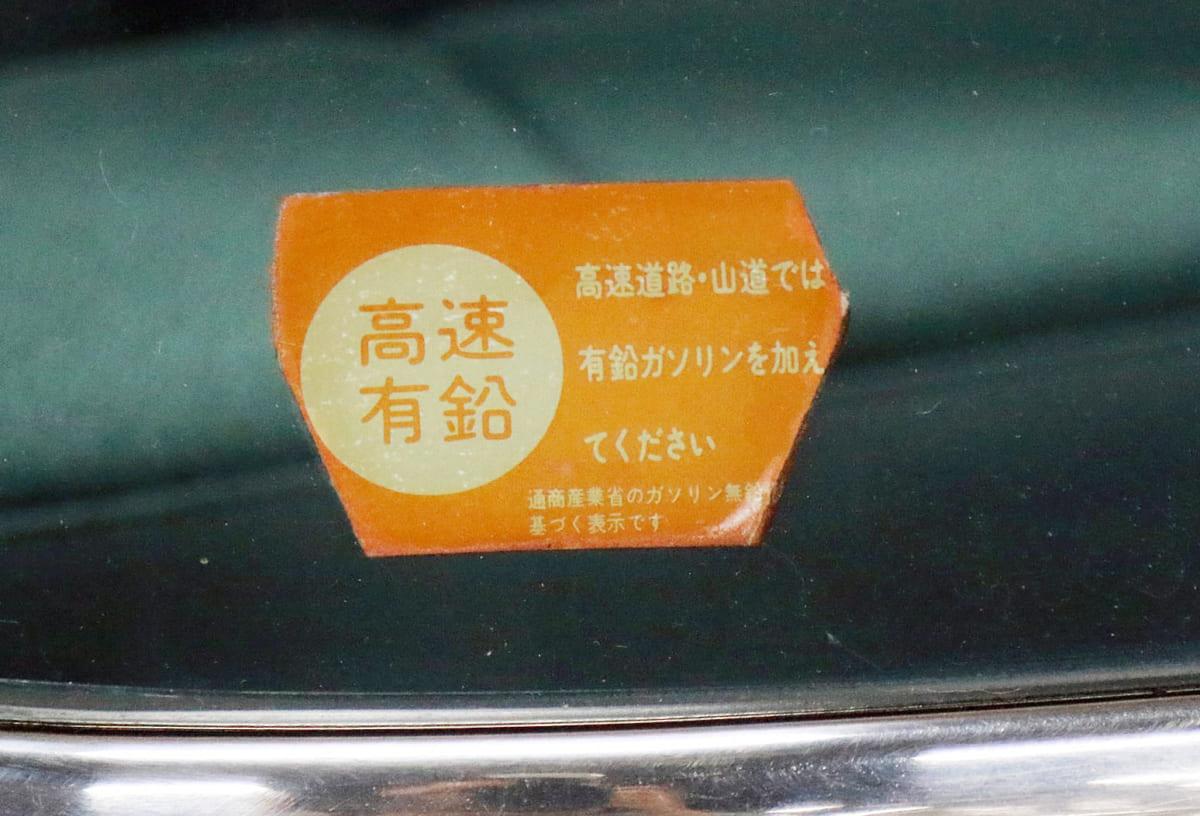

ちなみに当時では「高速有鉛」という単語も使われていました。これは、スピードレンジが低い一般公道ではレギュラーガソリンを使用して、速度レンジが高くエンジンへの負荷が大きい高速道路を走行するときにはアンチノック性の高い「高オクタン価ガソリン」を使用する仕様のエンジンのことを指した単語です。ちょっと高性能なエンジンというようなニュアンスで使われていたようです。

■じつは「四アルキル鉛」は猛毒だった

エンジンには薬のように優しく働く「四アルキル鉛」ですが、人体にとっては真逆で、猛毒という存在だったのです。

「四アルキル鉛」というのは無色で可燃性の揮発性の液体です。人体にとっては、飲み込むのも皮膚から吸収するのも、揮発して気体として取り込むのもすべて高い毒性を示すそうで、致死量はわずか1ccといわれています。

第二次世界大戦の頃は戦争という非常時だったために、主に航空機用の燃料として普通に使用されいて、その流れで戦後の自動車にも使用が受け継がれていました。しかし、高度成長期の弊害としての大気汚染が社会問題となり、一般市民の見方もシビアになって社会的な反発が急激に強まっていきました。それを受けた政府が規制を進めた結果、自動車用の燃料としては1987年に完全に使用が廃止されました。ちなみに航空機(レシプロエンジン)用の燃料としては、いまでもわずかに「有鉛ガソリン」が生産されているようです。

そうして、人体に有害な「有鉛ガソリン」は廃止されました。それに伴ってクルマのエンジンも段階的に「無鉛仕様」へと切り替えられていきました。「有鉛」「無鉛」「高速有鉛」「ハイオク」という四種類のステッカーは、その「有鉛」廃止へ移行する過渡期の時期の、ガソリンの種類を間違わないようにするための方策として採用されたものです。

移行猶予が切れる1990年まではそのステッカーが貼られたクルマが生産されていたようですが、それ以降はステッカーもその役割を終えました。

そのため、いまでは1980年代までの旧車の象徴として、ある種の証明書のような意味合いで扱われているようです。一部のマニアの間では、リメイクされたキレイなステッカーよりも、過ごした永い年月が感じられる黄ばんで破けたステッカーの方に高い価値を感じる傾向もあるようです。