この記事をまとめると

■JAFのロードサービスにおいて出動理由の1位がバッテリートラブルだ

■ジャンプスタートした際は2000回転前後で30分〜1時間ほど走ると充電できる

■バッテリーの寿命は4年前後

どのくらい走ればひとまずOK?

今も昔もクルマのトラブルでもっとも身近にあるのがバッテリー上がり。JAFのロードサービス出動理由でも、GW中のトップは過放電バッテリーだ(2024年の一般道における割合は36.62%)。

バッテリーが上がってエンジンをかけられなくなった場合、JAFなどのロードサービスに救援を頼んで、ジャンプスタートで再始動させるのが一般的だが、再始動直後はまだまだバッテリーが空っぽの状態に近いので、すぐにエンジンを切ったりせず、そのまましばらく走行して、オルタネーターをまわして、バッテリーを充電しておくことが必要だ。

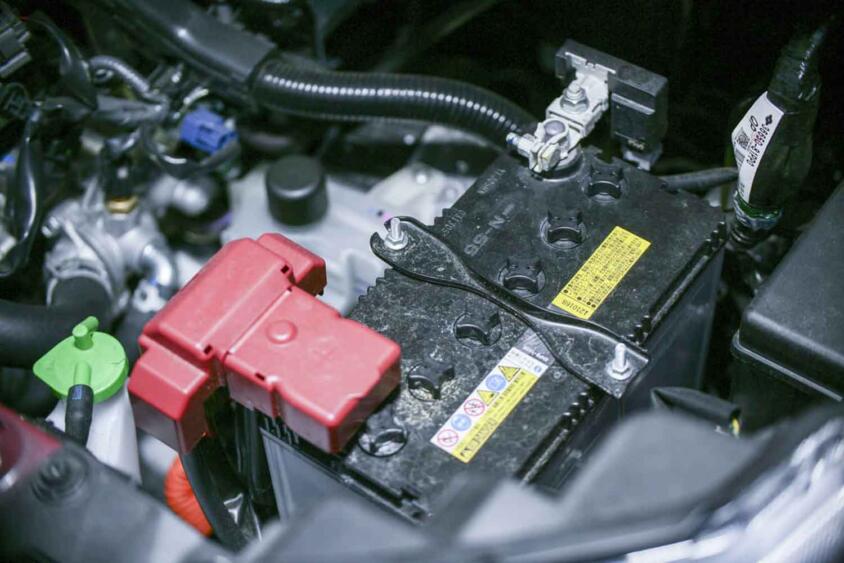

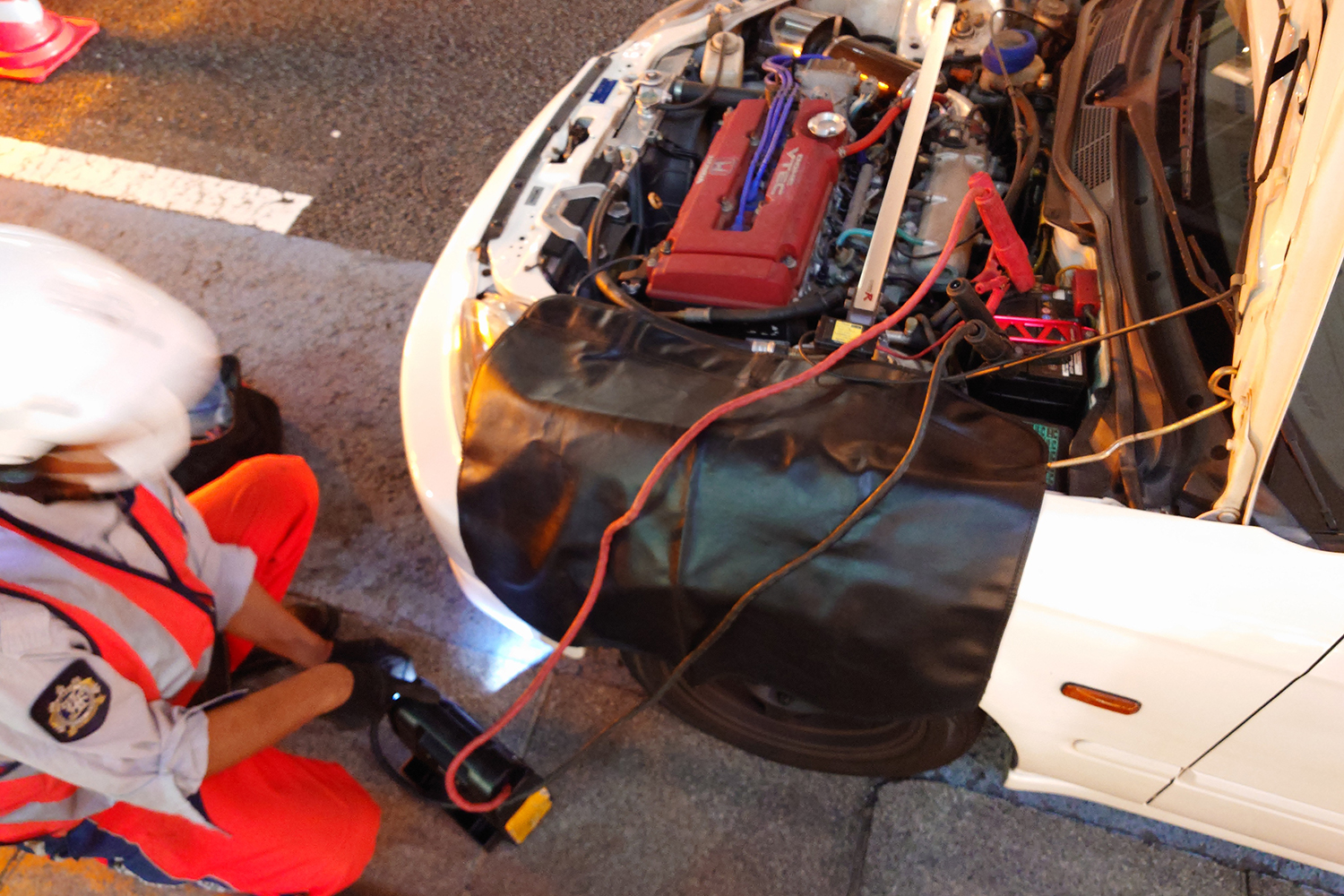

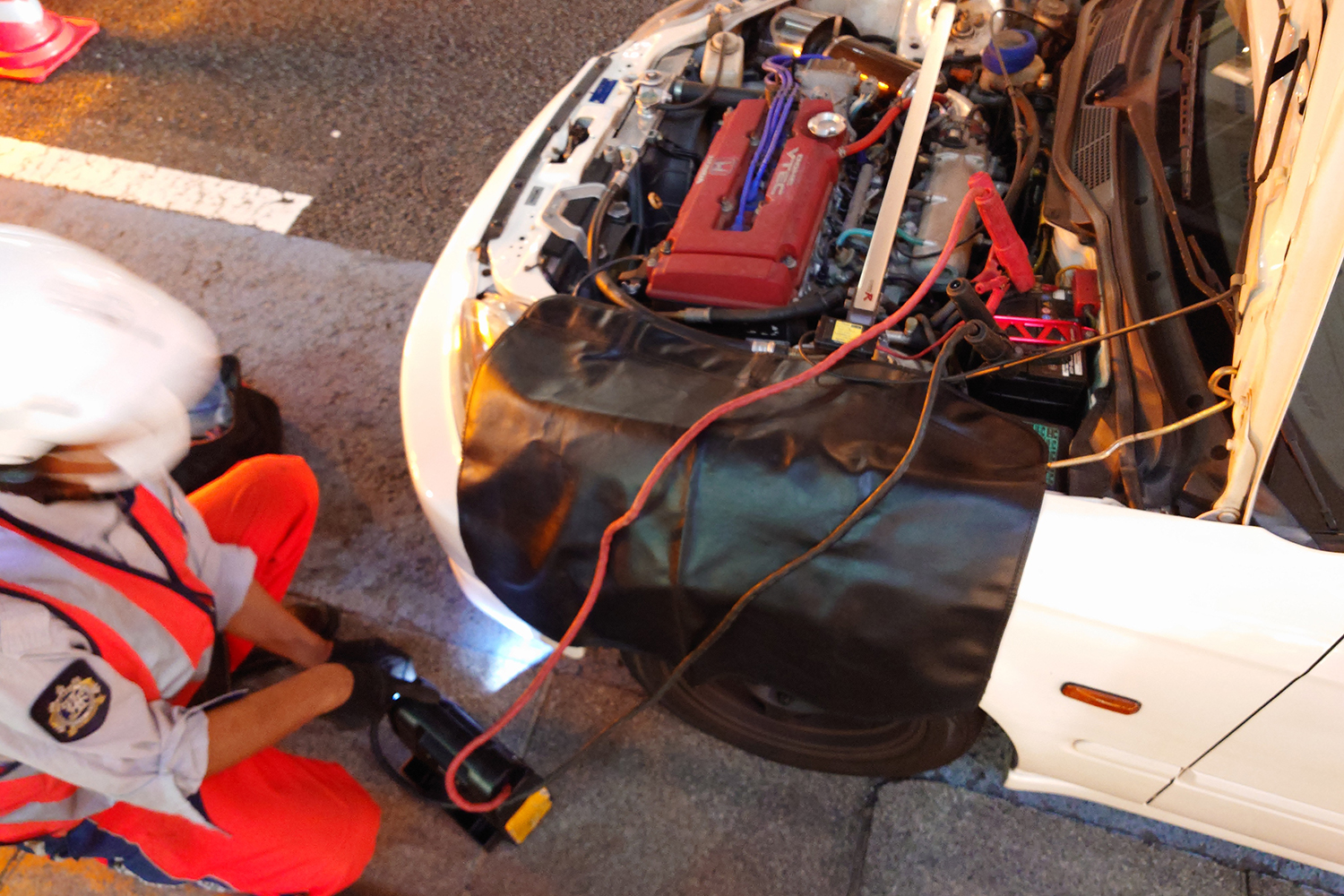

JAFによるバッテリー救援画像はこちら

JAFによるバッテリー救援画像はこちら

では、1度バッテリーを上げてしまった場合、その後どのぐらいの距離と時間を走れば充電は回復するのだろうか。

これはバッテリーのコンディション、クルマのオルタネーターの容量、走行中の電装品の使用量などによっても違うのでなかなか一概にはいえないが、ひとつの目安として、時速50kmぐらいのペースで(エンジン回転数2000回転前後)で30分~1時間ほど走るととりあえず安心だろう。

ドライブのイメージ画像はこちら

ドライブのイメージ画像はこちら

アイドリング状態で停車したままでも、充電できないことはないが、オルタネーターの発電量はエンジン回転数に比例する面もあるので、アイドリングだけは一定速度での走行時に比べ40%程度の発電量になるといわれている。それに、バッテリーの充電のためだけに、1時間も2時間もアイドリングを続けているのは、不経済だし環境にもよくない。

オルタネーターの平均的な発電量は以下のような数値となっている。

・軽自動車:35~60A/時間

・小型~中型乗用車:40~60A/時間

エンジン始動時の電気負荷が90~190Aぐらいなので、救護車からのジャンプスタートで走り出し、1度エンジンを止めて、その後も無事に再始動させることを考えたら、やはり2000回転ぐらいのエンジン回転数をキープしたまま、30分~1時間は連続して走り続けておくのが無難といえる。

タコメーターのイメージ画像はこちら

タコメーターのイメージ画像はこちら

加えて、充電のための走行中は電装品の使用量を必要最低限にするのもポイント。エアコンを使うと10~20Aほど電気負荷がかかるし、オーディオだと2~6A。ヘッドライトなど灯火類も6~18Aかかる(もちろん無灯火は厳禁)。できれば日中、涼しい時間に走るのが理想。

それよりも、1度バッテリーが上がってしまったら市販の充電器できちんと充電し、100%近くまで回復しておくのがベスト。普通充電ではバッテリー容量の10分の1の電流で充電するのが原則で、充電量0%からでもおおよそ12時間で100%充電完了。

バッテリーの充電イメージ画像はこちら

バッテリーの充電イメージ画像はこちら

やむを得ず急速充電器を使う場合は、MAX30分間まで。30分以上の急速充電はかえってバッテリーを大きく傷めるので気を付けること。

またバッテリーは消耗品で、平均寿命は4年前後なので、充電が完了したとしても、カー用品店やディーラー、ガソリンスタンドなどで、専用のテスターを使い、バッテリーのコンディションを点検してもらっておくことも忘れずに。

バッテリー診断のイメージ画像はこちら

バッテリー診断のイメージ画像はこちら

2年以上バッテリーを交換していないという人は、本格的な夏を迎える前に、1度バッテリー点検を受けておこう。