この記事をまとめると

■ACCのルーツは三菱ディアマンテのプレビューディスタンスコントロールにある

■車線中央維持は日産シーマのレーンキープサポートシステムが世界初

■衝突被害軽減ブレーキを世界初搭載したのはホンダ・インスパイア

3つの先進運転支援機能はいずれも日本車が世界初だった

思えば、筆者が自動運転レベル(SAEによる分類)に関する記事を書いたのは約10年前で、そのころは世界中の自動車メーカーが自動運転レベル2を目指すといった段階だった。いまや無人運転の実用化に向けた社会実験が進んでいることはご存知の通りで、まさに日進月歩で技術革新は進んでいる。

個人が所有するような乗用車においても、自動運転レベル2の機能を満たす先進運転支援システム(ADAS)が備わっていることは当たり前となっている。それも高級車に限定された機能ではなく、軽自動車にもADASが標準装備となっている。

衝突被害軽減ブレーキのテスト画像はこちら

衝突被害軽減ブレーキのテスト画像はこちら

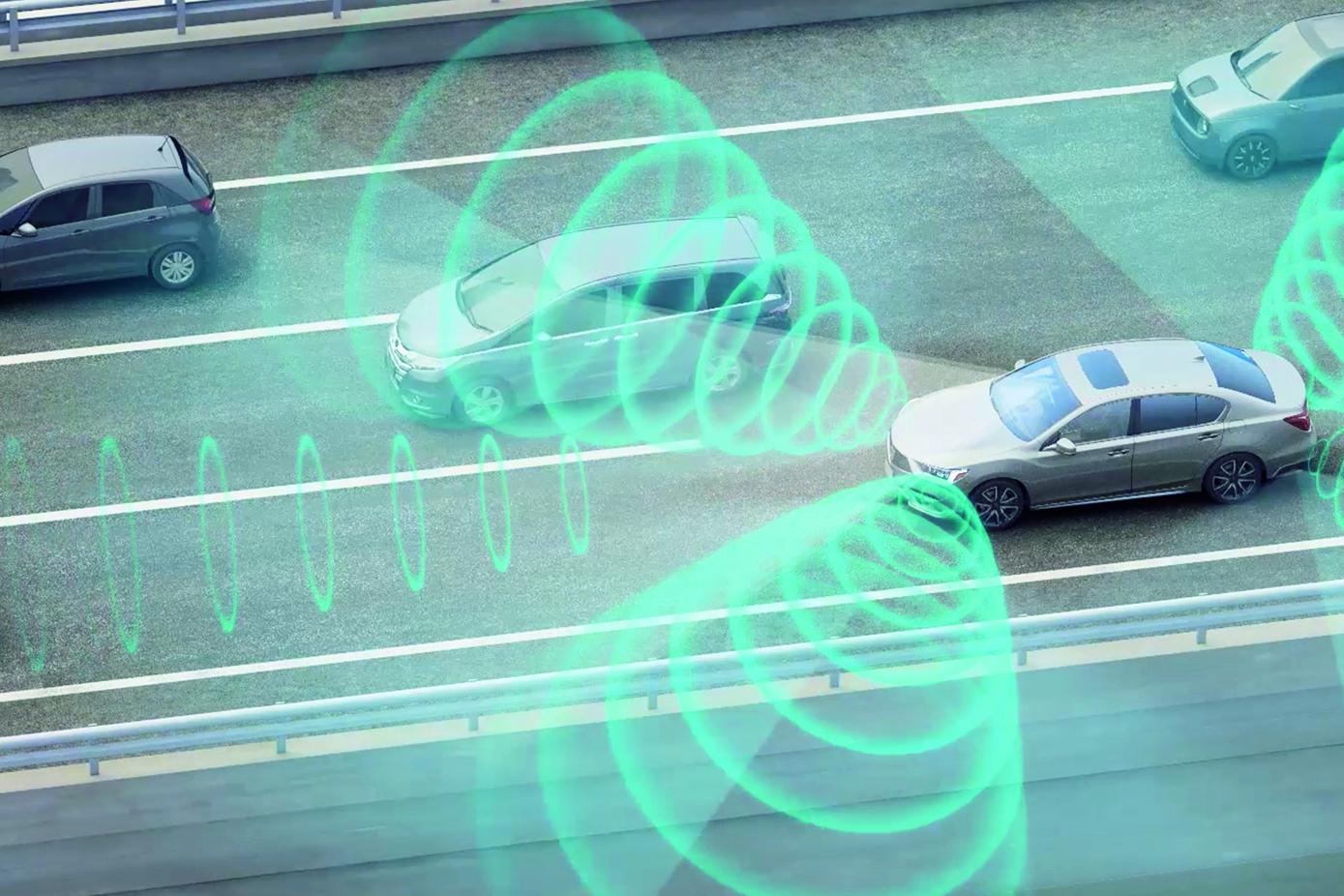

自動運転レベル2相当のADASに備わっている機能といえば、先行車両と適切な車間距離を維持して追従するACC(アダプティブクルーズコントロール)や、車線中央維持を行うLKAS(レーンキーピングアシスタントシステム)となる。これらに、前方を検知して減速する衝突被害軽減ブレーキ(AEBS・アドバンスドエマージェンシーブレーキシステム)を加えた3つの機能がADAS三種の神器といえるだろう。

そして驚くなかれ、この3つの機能を世界で初めて市販車に搭載したのは、いずれも日本の自動車メーカーだった。ADASのルーツは日本生まれだったともいえる。

先人の知恵と工夫に敬意を表し、それぞれ誕生の古い順に紹介していこう。

上記3つのADAS機能のうち、もっとも古いのはACCで、なんと1995年に誕生している。世界初搭載したのは、同年1月にフルモデルチェンジを果たした三菱ディアマンテ(2代目)で、オリジナルの機能名は「プレビューディスタンスコントロール」となっていた。

三菱ディアマンテのフロントスタイリング画像はこちら

三菱ディアマンテのフロントスタイリング画像はこちら

カメラとレーダーを併用するというシステム構成は現在のADASに通じるものであり、レーダーによって先行車との相対速度を計測、適切な車間距離を維持するという機能がオプション設定されていた。

ただし、ディアマンテは車速のコントロールにエンジン出力とシフト制御を用いる方式だった。現在のACCのように減速にブレーキ制御を利用しておらず、エンジンブレーキの減速で対応できないときにはドライバーにブレーキ操作を促すシステムとなっていたが、レーダーによる計測と車両側の速度調整という機能については、ACCのルーツといえる。