この記事をまとめると

■京急バスが湘南国際村で自動運転レベル2の実証運行を行なった

■実証運行には「TAJIMA-NAO-8J」をベースとした車両を使用

■「LINE」から予約をすることで誰もが乗車することができた

「TAJIMA-NAO-8J」をベースとした車両を使用

2025年2月23~26日の4日間、神奈川県の横須賀市と葉山町に跨る湘南国際村で、京急バスが自動運転レベル2の実証運行を行なった。この場所は多目的区画地域として1994年に開発されたところで、きれいに区画整備のされた居住区には約350世帯が住んでいる。三浦半島中央部西側の丘陵地で、ほかの居住地域とは物理的距離がある独立した地区だ。

実証運行に使用された車両は「TAJIMA-NAO-8J」をベースとしたもので、バスというよりカートに近い印象である。この車両はグリーンスローモビリティとして開発されたものだが、本実証運行では自動運転レベル2に合わせて、必要な改造が行われているのだ。公式の「LINE」から予約をすれば、誰もが乗車体験に参加することができたので、日曜、祝日は多くの乗車希望者がいたという。

実証運行のようす画像はこちら

実証運行のようす画像はこちら

京急バスは2024年5月にも、同型車両を使用して同様の実証運行を行っている。このときは横浜市神奈川区能見台地区の住宅街で、今回同様に一般客を乗車させて公道走行を行なった。自動運転といってもレベル2なので、運転乗務員と助手が乗車する。そのために車両は8人乗りだが、乗客は最大6人ということになるわけだ。

自動運転はレベル0~5まであり、レベル3以上がシステム監視による自動運転とされ、レベル2以下は基本的にドライバーによる運転監視になる。今回実験が行われたレベル2は、特定の条件下で自動運転機能を発揮するもので、システムは車両の前後左右に対して運転制御のサブタスクを行う。

実証運行のようす画像はこちら

実証運行のようす画像はこちら

本実証運行では走行ルートを予めプログラミングし、それに沿って自動運転を行なうという仕組みを採用している。走行中に何らかの障害があって、自動運転システムで車両制御ができない場合は、同乗しているドライバーが運転操作を行うわけだ。たとえば、走行ルート上に駐車車両や道路工事などがあるときは、いったん自動運転を解除してドライバーがそれを手動で回避する。その後、元のルートに戻って再び自動運転を行なうのである。

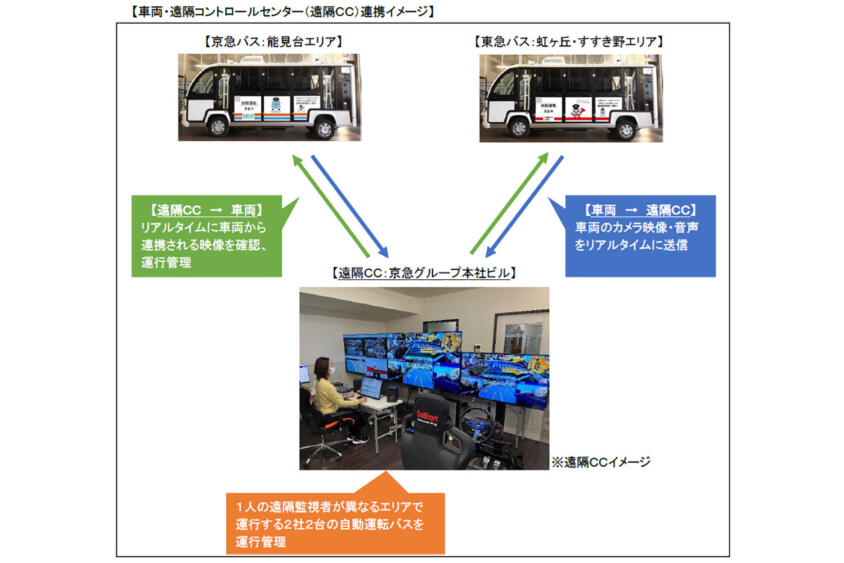

また、別途に遠隔コントロールセンターが設けられ、そこでは走行車両の状態や周囲の状況などを監視している。もし何らかの支障により車両側で運転制御ができない場合には、このセンターから遠隔操作で車両をコントロールすることができる。ゆえに、ドライバーがハンドルから手を離した状態でも、それほど不安感のない安定した走行が体験できるのだ。

実証運行のようす画像はこちら

実証運行のようす画像はこちら

とはいえ、自動運転レベル2の段階では事業性が期待できる水準には達していない。いい換えれば、実用化には程遠いということだ。しかし、駐車車両、対向車、交差点などといった変化のある公道で、ドライバーの力を借りているとはいえ、危険を回避しながら走行するという技術はかなり高度なものといえよう。

とくに遠隔コントロールセンターから車両の操作が可能であることは、将来の完全自動運転には不可欠な要素である。2024年問題や少子高齢化問題で、日本の交通事情は厳しい状況に置かれている。こういった実証走行を重ねながら、どこでどのようなレベルの自動運転を導入するのがよいかということを、検討する必要性が高まってくるに違いない。