「HEV軽視」は経営判断のミスかもしれない

一方、単純に表面的なラインアップをもって「EV推しがすぎた」と批判されているわけではないだろう。日産の凋落について「ハイブリッドカー(HEV)のラインアップが少ない」というのは多くの有識者が指摘するところで、その主張に納得する消費者も少なくない。

「EV推し=HEV軽視」という意味合いであれば、日産の現状においてEV界のトップランナーであろうとした影響が出ていないとはいえないが、もっとも日産はHEVを軽視したわけではなく、「e-POWER」というシリーズハイブリッドを積極的に展開している。

e-POWERのエンブレム画像はこちら

e-POWERのエンブレム画像はこちら

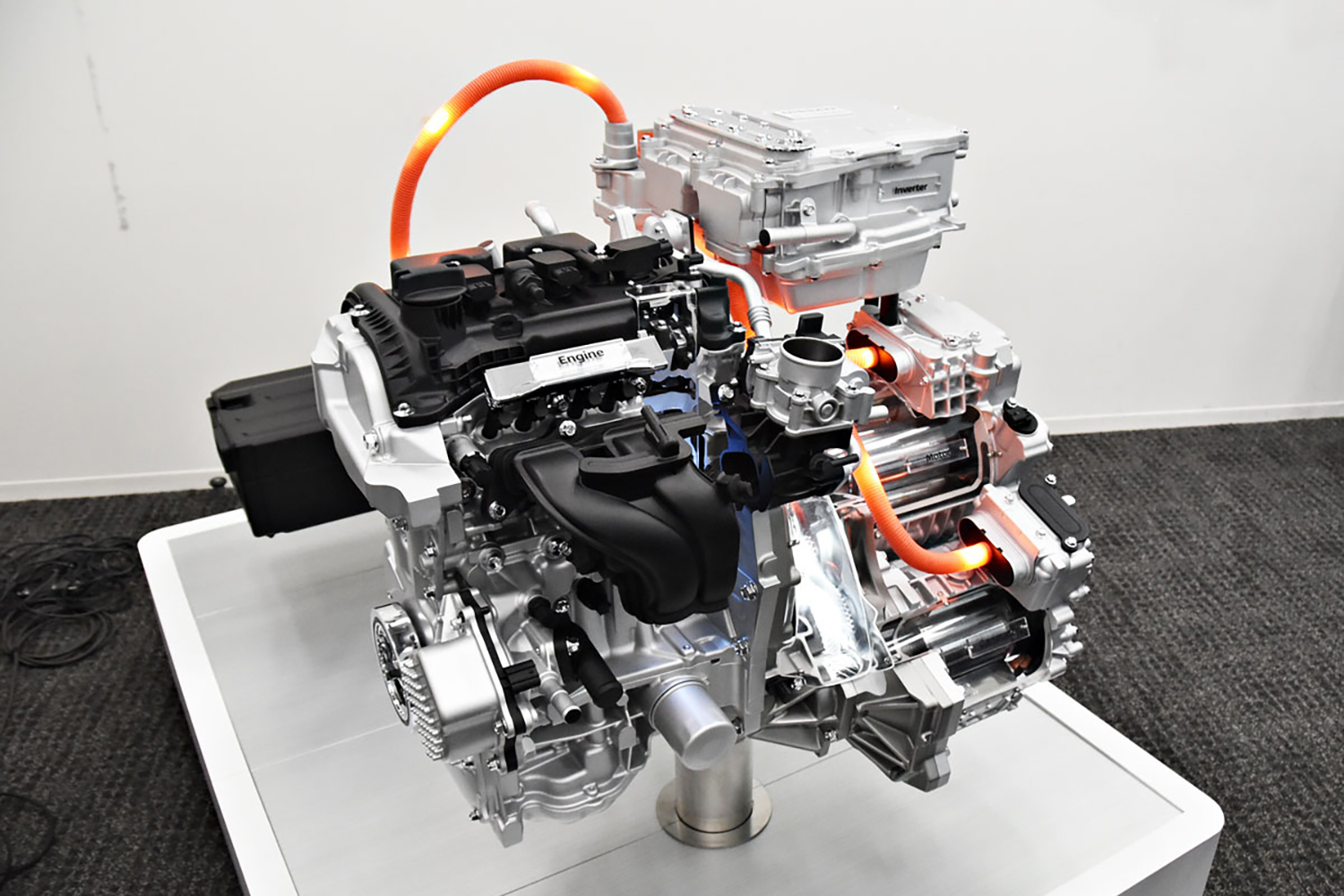

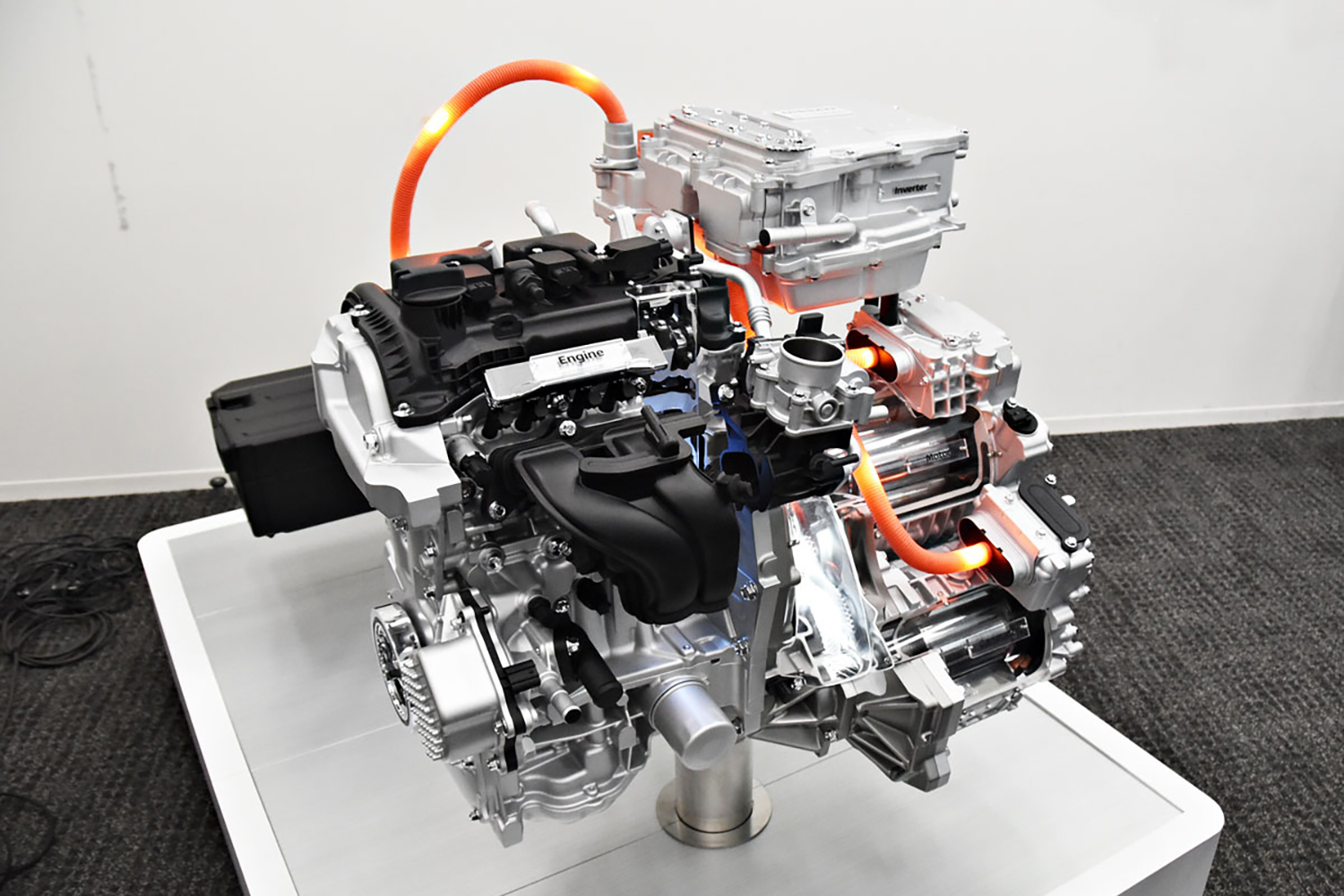

しかしながら、e-POWERについてはEVと駆動モーターを共用するというコンセプトがあった。それがHEVの開発において、ある種の「しばり」となった感は否めない。第1世代のe-POWERではリーフのモーター流用がアナウンスされており、先日発表された3代目リーフの駆動系は基本設計を第3世代e-POWERと共通化することでコストダウンを図っていたりする。

e-POWERはモーターだけで走るため、HEVとしてはモーター出力を大きくする必要がある。それはそれで、HEVとして合理的な判断といえるが、そこにはEV(リーフ)の影がちらついている。モーターに頼りすぎることが「e-POWERは高速の燃費が悪い」という評判に繋がったのだとしたら、それはEV推しの悪影響といえなくもない。

e-POWERのパワートレイン画像はこちら

e-POWERのパワートレイン画像はこちら

ただし、EVシフトの減速を発表したホンダであっても、「将来的なカーボンニュートラルにおいてはEVやFCEV(燃料電池車)といったゼロエミッションビークルでなければ実現できない」といった内容の発言をしている。カーボンニュートラル(ゼロエミッション)を前提としたときHEVがつなぎの技術であることは、自動車メーカーの共通認識といえるだろう。

日産の経営判断におけるミスがあるとすれば、HEVの「つなぎ」期間を実際よりかなり短く見積もってしまった点にあるといえるかもしれない。

まとめると、初代リーフの誕生においてEV界をリードした日産は、ラインアップを見る限りにおいては、イメージほどEVばかりに注力したわけではない。ただし、EVに開発リソースを割いたことで、HEV戦略に影響があった可能性は高い。それが市場ニーズとのミスマッチを生んでしまったとすれば、「日産の不振とEV推し」に関係があると捉えるのは妥当だということだ。