この記事をまとめると

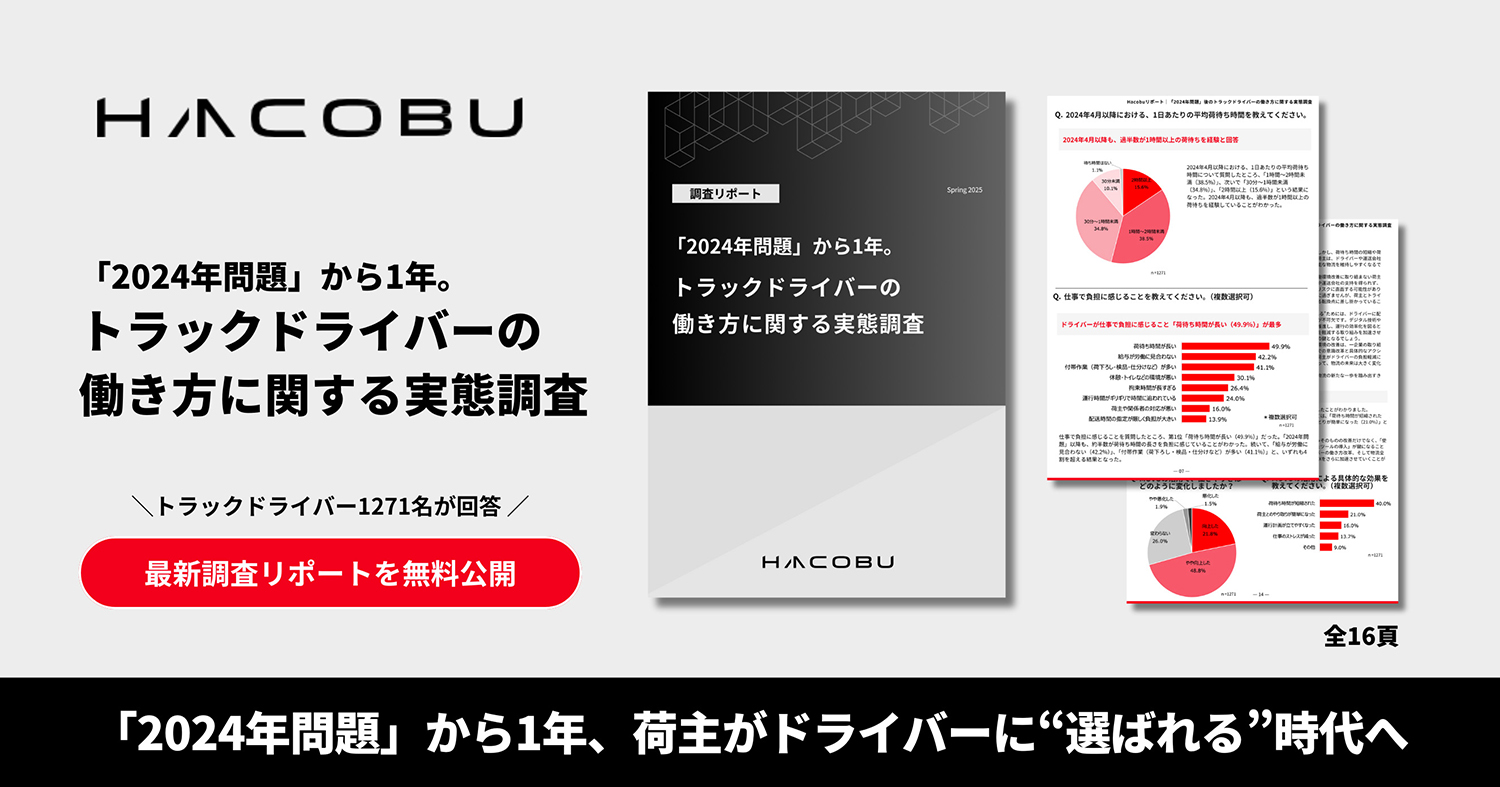

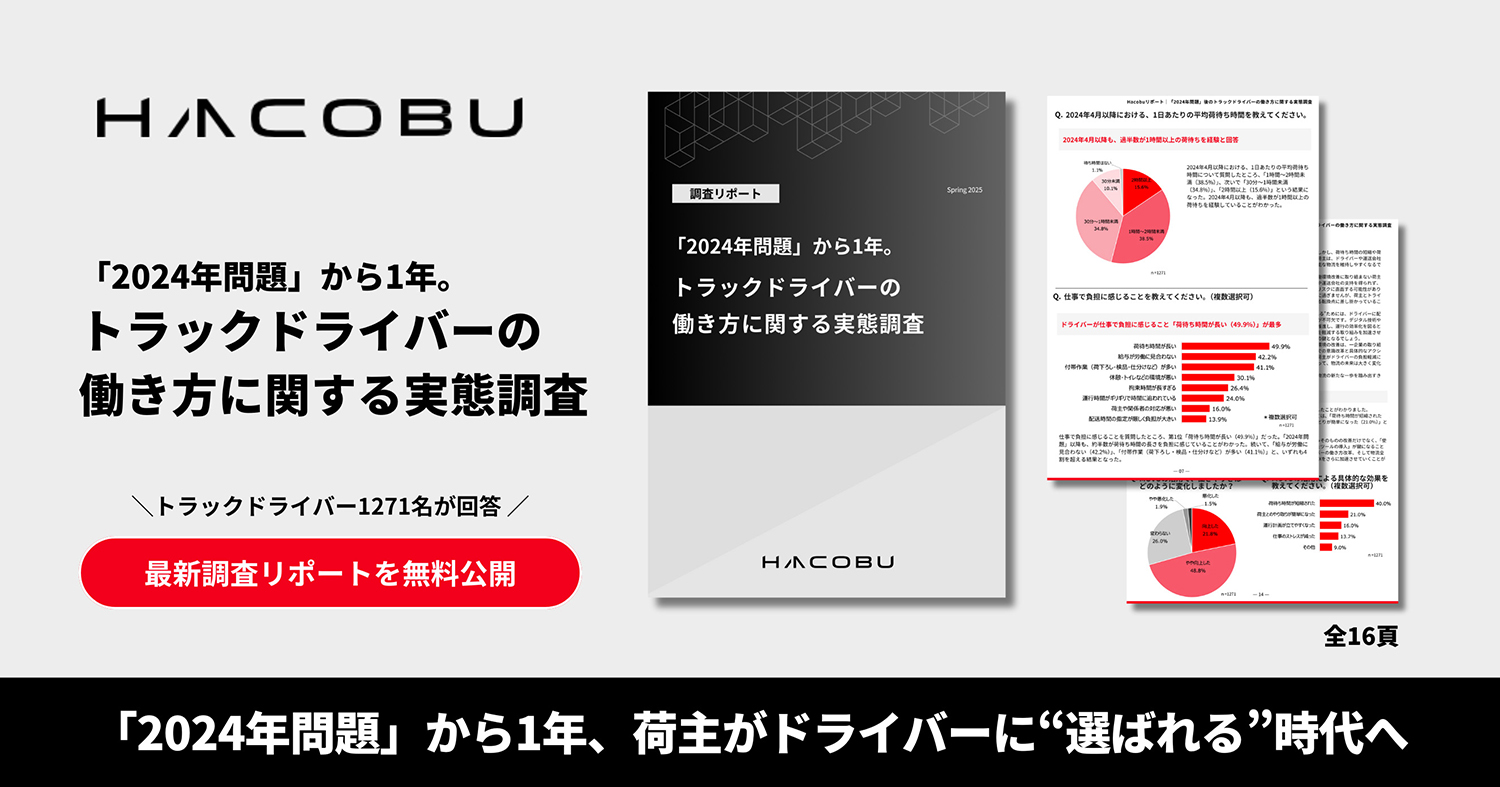

■Hacobuがトラックドライバーの働き方に関する実態調査の結果を発表した

■調査はインターネットを通じて行われ対象は全国のトラックドライバー1271名

■荷待ち時間や付帯作業の内容や給与などに対して多くの不満の声があがった

荷待ち時間の問題も十分には改善されていない

クラウド物流ソリューションなどを展開するHacobuが、2025年3⽉3~7⽇に実施した、トラックドライバーの働き方に関する実態調査を発表した。この調査は、同社が全国のトラックドライバー1271名を対象に、インターネットを通じて行ったものである。

調査の背景には、2024年にトラックドライバーの時間外労働に上限が設けられたことや、物流関連二法(物流総合効率化法、貨物⾃動⾞運送事業法)が改正されたといったことがある。これらは、トラックドライバーの労働環境改善や、現場の⽣産性向上と持続可能性の両⽴を目指したもの。本来ならば、物流、運輸業界が最適化するはずなのである。

実態調査のイメージ画像はこちら

実態調査のイメージ画像はこちら

ところが、「物流の2024年問題」などといわれて、トラックドライバー不足による物流の停滞が懸念されているのだ。大きな変革から1年が経過し、現場はどのように変わってきていてるのであろうか。トラックドライバーの生の声を聞くことで、その実状が浮き彫りになってきた。

回答者の属性が必ずしも現状のトラックドライバーの実態を表しているわけではないが、類似の傾向があると考えられる。まず、年齢では50歳代以上が半分を超え、40歳代を加えれば3分の2を超えている。トラックドライバーの高齢化は顕著のようだ。ドライバー歴は10年以上のベテランが3分の2を超え、1年未満のドライバーは2.4%しかおらず、新しくドライバーになる人が少ないと思われる。なお、今回の回答者は大型トラックが63.7%、トレーラーが10.5%である。

トラックのイメージ画像はこちら

トラックのイメージ画像はこちら

「物流の2024年問題」から1年が経って、トラックドライバーの負担が大きいとされていた「荷待ち」は、どのように変化したのだろうか。残念ながら約半分のドライバーは変わらないと回答し、平均待ち時間は2時間以上が15.6%で1時間以上2時間未満が38.5%であった。47.4%は短くなった・やや短くなったと回答しているので、改善傾向にはあるようだ。

とはいえ、仕事の負担と感じていることに対する回答(複数回答)は、約半分が「荷待ちの長さ」と答えた。荷降ろし、検品、仕分けなどの付帯作業にも不満が多く、運転業務以外の仕事がトラックドライバーを苦しめているようだ。結果的に、42.2%が「給与が労働に見合わない」としており、この辺りにトラックドライバーの希望者が少なく、離職者が多いといわれる原因があると思われる。

付帯業務のイメージ画像はこちら

付帯業務のイメージ画像はこちら

こういった問題に対して、トラックドライバーは強い問題意識をもち始めた。業務改善や受注拒否の相談に関する質問(複数回答)では、長い荷待ち(62.6%)や過剰な付帯業務(51.9%)に対する相談が多いのだ。ほかにも、受け入れ態勢が悪い(38.6%)、予約や配車の融通が利かずにスケジュールが組みにくい(25.8%)などといった問題を指摘する声がある。

行政でも公正取引委員会や国土交通省のトラックGメンなどが、荷主が度を過ぎた要望をしていないかといった監視を強めている。「物流の2024年問題」がきっかけとなり、トラックドライバーも積極的に問題点に関して声を上げ始めた。これからは、トラックドライバーも対等に取引できる荷主を選ぶ時代がくるのだろう。物流・運輸業界が、よい方向に変化していくことを願わずにはいられない。