この記事をまとめると

■7月7日に「SUGOスーパー耐久4時間レース」が開催された

■スバルの「ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプト」がアップデートを実施

■格上のクラスに割って入れるほどの高いパフォーマンスを見せつけた

ハイパフォXが第4戦で再びアップデート

7月7日、宮城県のスポーツランドSUGOで、ENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE第4戦「SUGOスーパー耐久4時間レース」が開催されました。

スーパー耐久未来機構が認めた自動車メーカーの開発車両が走るST-Qクラスは、今回スバルの「ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプト(以下:ハイパフォX)」のみということになりましたが、ライバル不在のなかでも、今回もさまざまなアップデートを行い、仮想ライバルとの戦いを行い無事に完走を果たしました。

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプト画像はこちら

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプト画像はこちら

今シーズンのハイパフォXは同じST-Qクラスを走る、MAZDA3が直接的なライバル関係になっており、毎戦どちらのタイムが速かったかで一喜一憂しています。さらにST-2クラス(2400cc-3500ccまでの4輪駆動および前輪駆動車)もタイム的に接近しており、クラスは違えど、コース上でも良いライバル関係になっています。

今回スポーツランドSUGOはコースの狭さやピットの数の問題で、グループをふたつにわけて、土曜と日曜のそれぞれ1日に予選と決勝を行うワンデイ決戦となりました。そのためST-2クラスは土曜日にワンデイ決戦のレースを行い、ST-QクラスのハイパフォXは日曜日のワンデイ決戦のレースに挑むことに。なのでこのステージではコース上でのバトルではなく、ラップタイムのなかでの戦いとなりました。

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプトとドライバー画像はこちら

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプトとドライバー画像はこちら

ハイパフォXは、前述のように毎戦何かしらのアップデートを盛り込んでおり、前戦の富士24時間レースでは再生カーボンを使ったカーボンルーフやドアを採用し軽量化を果たしています。さらに今回、シャシー側に補剛を施し旋回性能を向上させていました。

また、回頭性を良くするためにドライバーズコントロールセンターデフ(DCCD)の前後トルク配分を41:59から34:66に変更。リヤ寄りのトルク配分にすることでリヤタイヤをもっと活用できるようにしています。

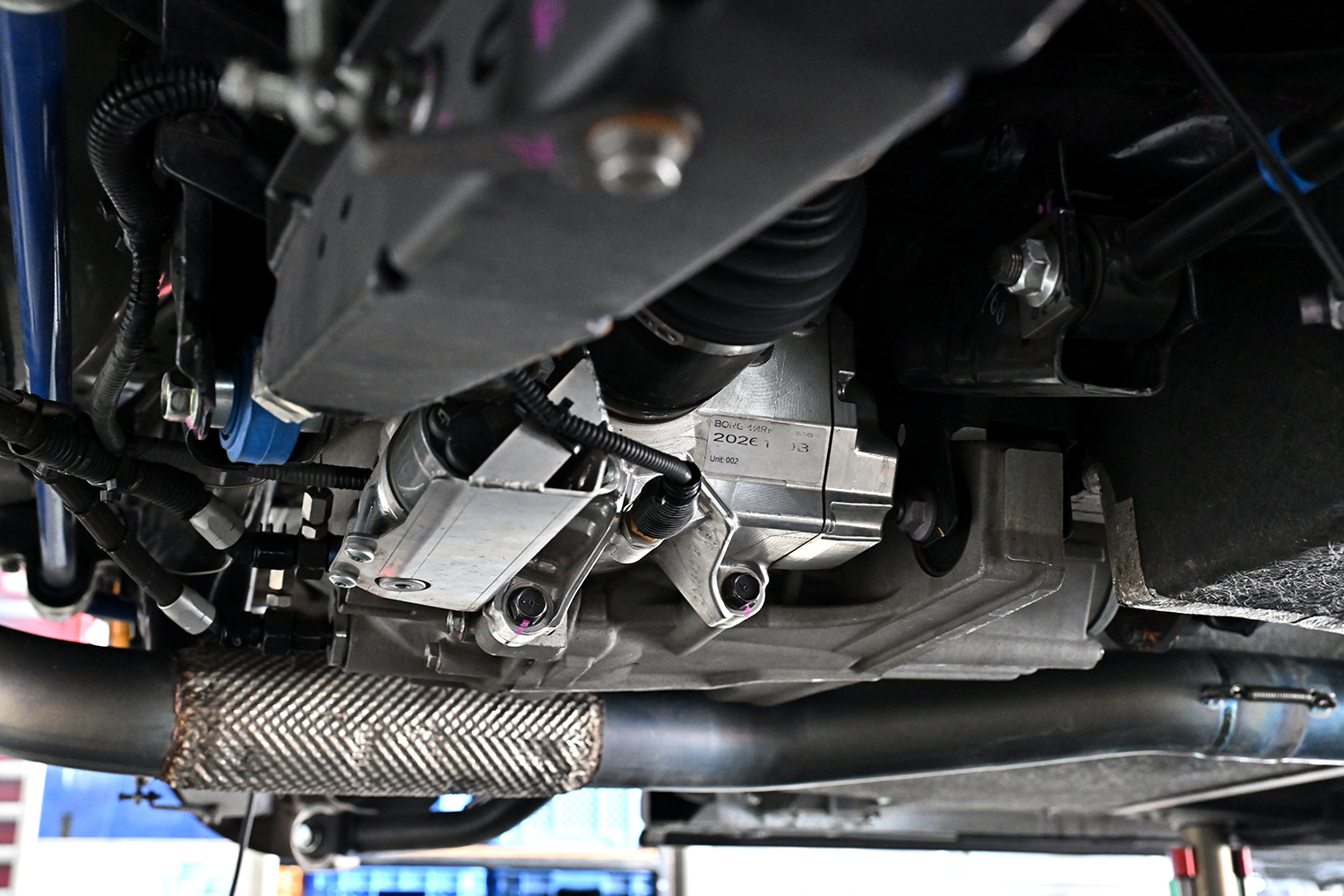

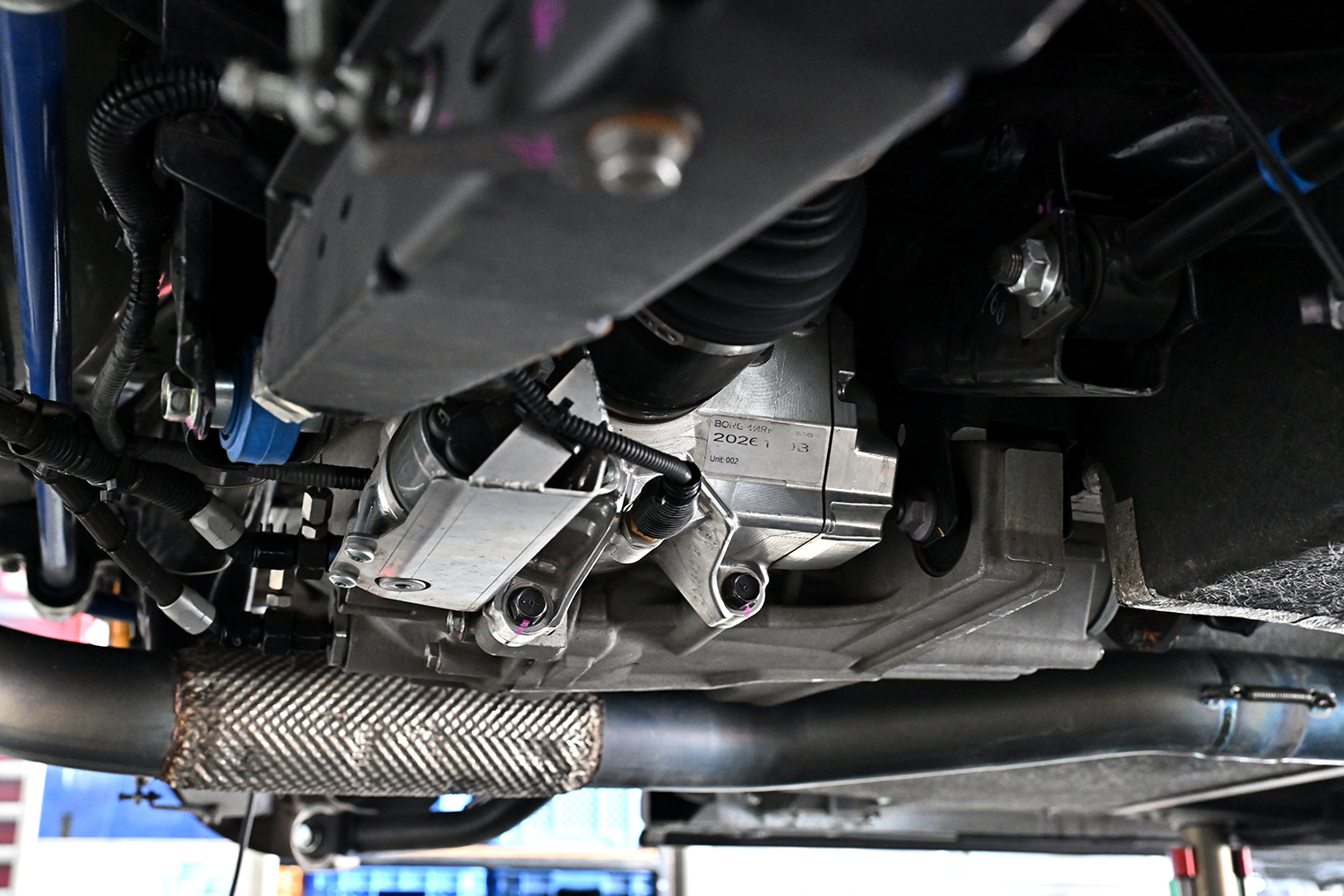

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプトのDCCD画像はこちら

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプトのDCCD画像はこちら

また、前後サスペンションと車体の間に補剛を追加し、サスペンションと車体間の荷重伝達経路の構造を最適化。サス補剛によってフロントは回頭性向上、前後トルク配分変更にともない重要性が高まったリヤの接地感向上を狙っています。

じつは前回の富士で補剛した部分に補剛を追加しているところもあり、レース後の解析によって、もっと補剛した方が良いと判断して補剛を追加しています。結果、より回答性が良くなっているとのことです。

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプトの補剛部分画像はこちら

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプトの補剛部分画像はこちら

さらに新規サプライヤーとの協業によるリヤ電制LSDのハード/制御の変更を行い、車両運動における駆動力の影響範囲の検証を行っているほか、テクニカルなSUGOに合わせて立ち上がり加速の向上を狙い、トルクリザーブ制御範囲の拡大を行ってきました。

このトルクリザーブ制御とは、エンジン出力を一時的に抑えながら、ターボの過給圧を維持または高める制御技術です。点火時期の遅延と間欠燃料カットを組み合わせることで排気エネルギーを増加させ、タービン回転を維持。再加速や加減速の繰り返しが多い場面でも、即応性の高いトルク供給を可能にするという仕組み。微小なアクセルオンのときに素早くトルクが立ち上がるような制御になっています。

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプト画像はこちら

スバル・ハイパフォーマンスX フューチャーコンセプト画像はこちら

エンジニア兼ドライバーの花沢雅史さんは、「BRZのときにアクセルオンで素早く立ち上がるトルクをもっていました。ハイパフォXはターボのため、ほんのわずかですがターボの立ち上がりまでにラグが発生してしまいます。そこを補うためのトルクリザーブ制御です。重箱の隅をつつくような細かいことをやっています」とその効果のほどを語ってくれました。

花沢雅史さん画像はこちら

花沢雅史さん画像はこちら