日産ならではのストロングポイントは生きている

他社に先駆けて革新的な技術を投入

それでも、2000年代前半の日産はまだ魅力的だった。手堅いが、デザイン的にはインパクトのあるクルマが生まれ、国内専用だったクルマたちが海外で次々と発表され、販売台数も大幅に伸びた。しかし、その攻勢も大幅なテコ入れなくして長くは続かず、主力の北米や中国で伸び悩んだ。

開発費用が抑えられたなかでも「技術の日産」は生きていた。世界初の量産電気自動車の「リーフ」、独自の電動パワートレイン「e-POWER」、可変圧縮ターボ「VCターボ」など、他社にはまねできない革新的技術を世に送り出してきたのも事実だ。その開発能力はいまだ他社から一目置かれる。

日産のコア技術「e-POWER」画像はこちら

日産のコア技術「e-POWER」画像はこちら

ただ、技術が優れていれば必ず売れるかといえば、そう簡単な話ではない。トヨタが示したのは、クルマ全体の質感。つまり、プラットフォームや骨格、モジュラーデザインといった基盤を整えることの重要性である。走りに直結する開発に重きを置いたことで、見た目だけでなく乗っていいクルマを続々と世に送り出している。とくにカローラは、かつての地味な車種から驚くほどの進化を遂げた。そこに共通しているのは、ユーザーの感性に響く、走りと作り込みである。

大事なのはいいクルマ作りと仕様地に合わせた柔軟な対応

もともと、こうしたクルマの質感作りには日産は一日の長があり、バブル期に進められていた1990年に世界一の走りを目指す「901運動」で、世界を驚かせたことは記憶に新しい。そうした地力があり、さらに多くのファンを抱えているだけに、乗って評価されれば、支持される可能性は十分にある。

901運動で生まれたBNR32型スカイラインGT-R画像はこちら

901運動で生まれたBNR32型スカイラインGT-R画像はこちら

ただ、時代が違う。グローバル展開が前提となるいまでは、単純にいいクルマを作るだけでは売れるとは限らない。販売する地域のニーズを掘り下げ、異なる市場にフィットさせる柔軟性がなければ成り立たない。そこにトヨタは圧倒的な強さをもっており、共通性のあるプラットフォームを仕様地別に上手くテコ入れして、刺さる仕様を用意している。日産もそこを見習うべきだろう。

25年前と異なり、複雑な要素が絡み合うため復活は容易ではないが、「クルマの基本性能をおろそかにせず、日産ならではの強みを盛り込んでいく」のが復活の基本である。

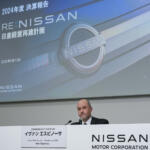

幸いにも、日産にはまだまだ希望はある。技術力もある。現場には優秀な人材も残っている。そして、新社長のエスピノーサ氏は生粋のエンジニアであり、無類のカーガイである。彼が、現場とともに新しい日産像を築けるかどうかに、未来は掛かっている。日産はこの試練を乗り越え、ふたたび復活を果たすといちファンとして信じている。