この記事をまとめると

■マツダは水素をパワーソースとしたロータリーエンジンを1991年に発表している

■HR-XとHR-X2は水素で動くロータリーエンジンを搭載していた

■2004年には水素を使ったロータリーエンジンをRX-8に導入し公道で走らせた

ロータリーと水素は相性がよかった

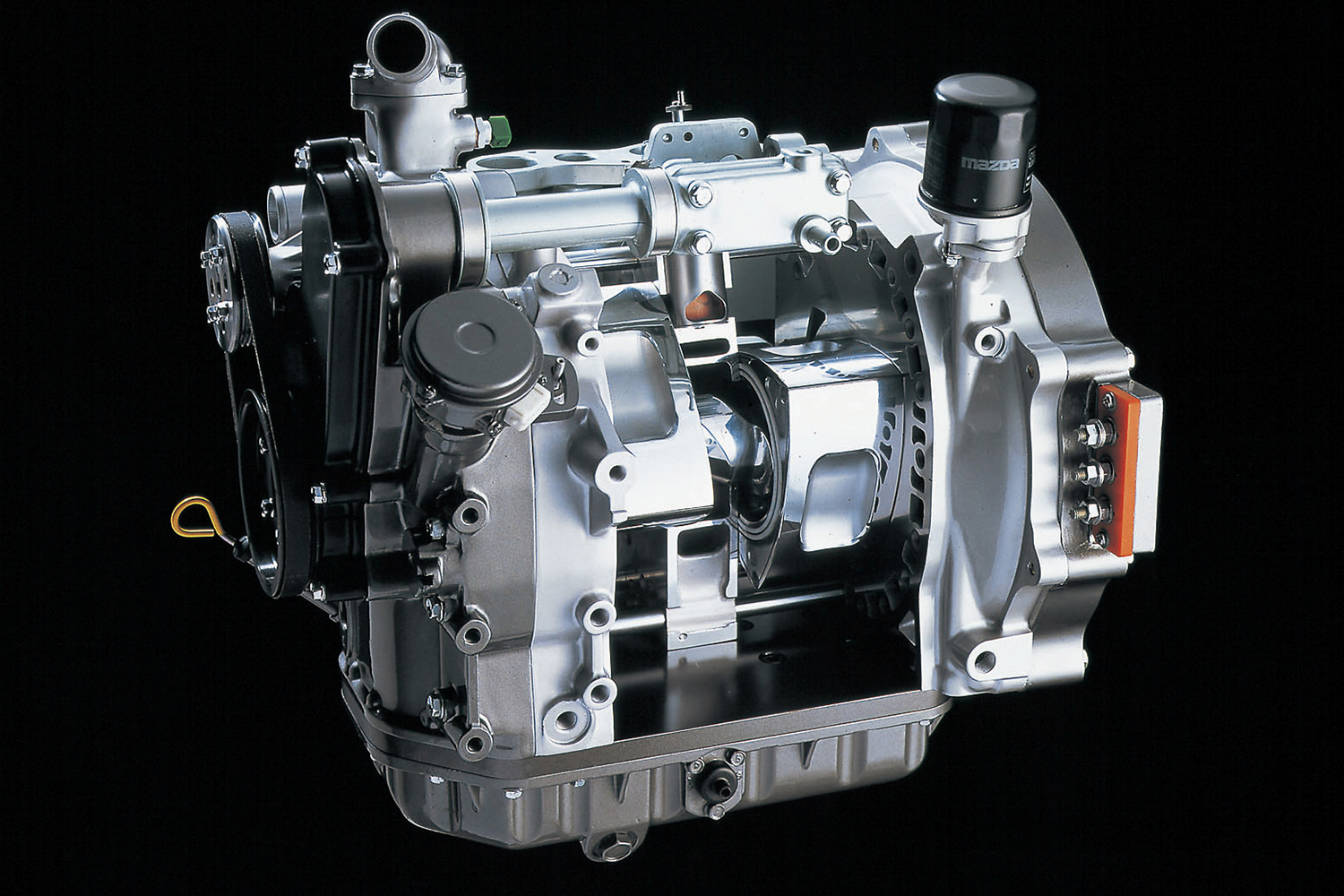

マツダが、水素を燃料に稼働するロータリーエンジンを最初に搭載したのは、1991年秋に開催された第29回東京モーターショーの出展車であるHR-Xだ。排気量499ccの2ローターで、最高出力は100馬力だった。燃料の水素は、水素吸蔵合金に吸着させて運搬する。

同じく水素を燃料に使う燃料電池は、その後に表立って登場することになるので、二酸化炭素排出を抑える手立てとして水素を燃料に、しかも既存のエンジンで燃やして使う着想は、独自のものといえた。しかも、他社では扱いのないロータリーエンジンでというのが、マツダの面目躍如たる姿であり、意志であった。

なぜ、ロータリーエンジンで水素なのか?

マツダ HR-Xのエンジン画像はこちら

マツダ HR-Xのエンジン画像はこちら

ロータリーエンジンは、吸気と排気の行程が燃焼室とは別仕立てとなるため、ガソリンに比べ着火しやすい水素を、燃焼室まで冷えた状態でもち込み、そこで適切な燃焼を行わせることができる特徴がある。

マツダは、1967年にコスモスポーツにロータリーエンジンを搭載し量産化したが、直後といえる1970年代には排出ガス規制と燃費改善の動きがあって、苦戦を強いられてきた。それから20年以上を経て、地球環境問題が世界的に大きく取り上げられるようになると、再び脚光を浴びることになる。そのお披露目の場となったのが、東京モーターショーであり、出展車のHR-Xであった。

マツダ HR-X画像はこちら

マツダ HR-X画像はこちら

やや背が高く、独特な顔つきの4人乗り(2+2)で、左右のドアは跳ね上げ式になっている。車体色は2トーンで、水素を燃焼して排出されるのが主に水であることから、水滴を思わせるような客室形状でもあった。

車体全長は3.85mで、当時の小型車であるファミリアより短く、軽自動車よりは長いが、日常の足とするシティコミューターとしては使い勝手がよさそうだ。ただし、車体全幅は1.7mある。ちなみに全高は1.45mで、軽自動車で人気のハイトワゴンよりじつは低い。