この記事をまとめると

■BYDは日本国内で複数のCMを流している

■CMのなかには日本で販売されていない車種が多く登場する映像もある

■ブランド訴求型のCMも含めてBYDは長く安定的に商売することを目的にしている

テレビCMでブランドをアピールをするBYD

中国の自動車メーカー「BYD」は、2025年7月下旬時点でドルフィン、アット3、シール、シーライオン7という4車種を日本国内で販売している。そしてBYDは、日本国内で複数のCMを流しており、そのなかには日本で販売されていない車種が多く登場する映像もある。

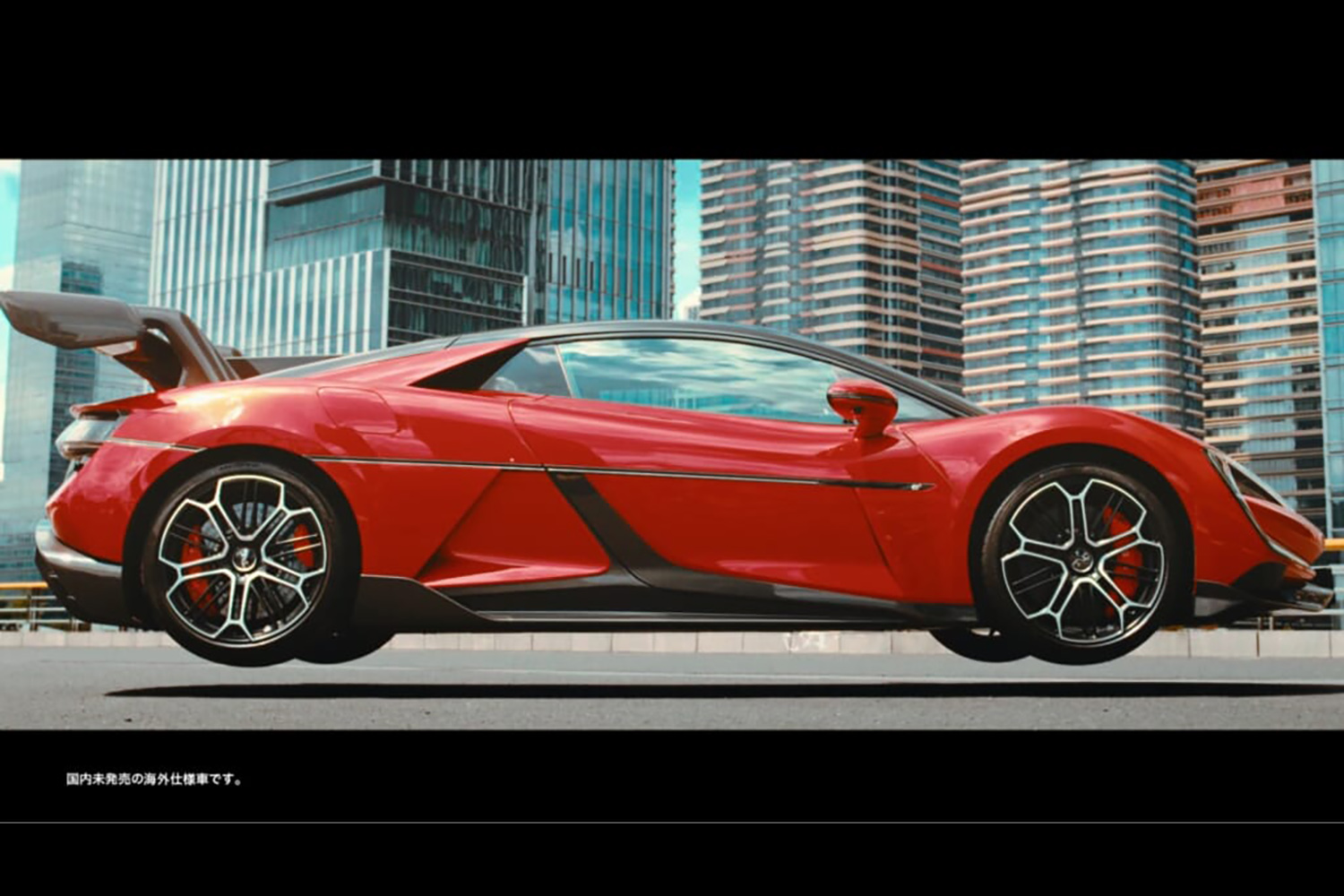

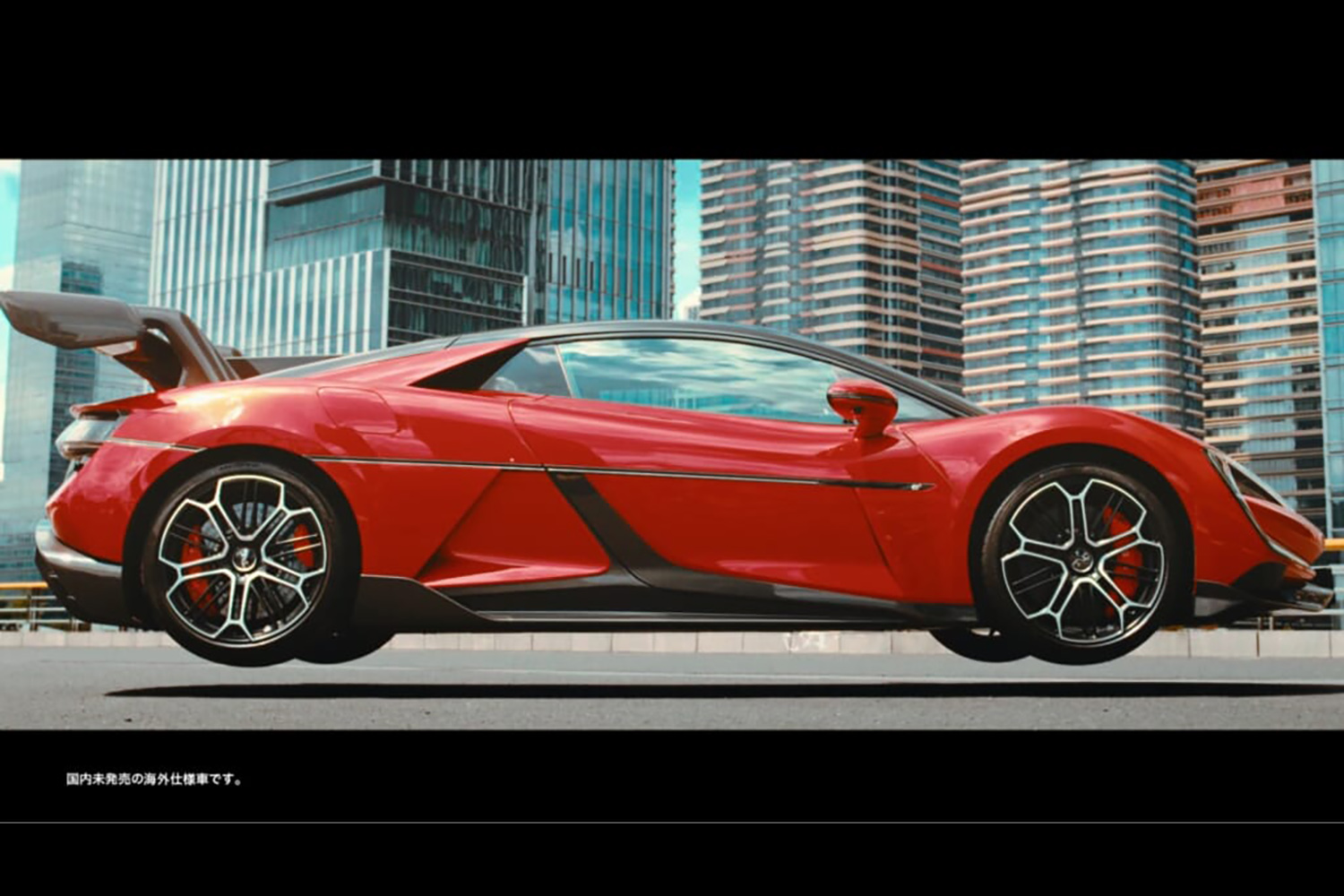

たとえば日本で販売していない上級SUVのU8が、左右のホイールをそれぞれ逆方向に回転させて360度ターンをしたり、ボディを横にスライドさせながら縦列駐車を行う。また、スポーツカーのU9なども登場する。

これらは「BYDにはこんなクルマもありますよ!」という企業活動を示すCMだ。BYDは新興自動車メーカーだから、当然ながら日本における知名度は低い。そしてクルマは安全性と信頼性が重要な商品だから、ユーザーが品質に疑いをもつと購入してもらえない。

BYDのテレビCMに登場するU9画像はこちら

BYDのテレビCMに登場するU9画像はこちら

そこでBYDのCMには、日本で販売していない上級SUVやスポーツカーも登場する。これだけのクルマを開発したり製造するメーカーだとアピールしているわけだ。こういったブランドを紹介するCMは、日本車メーカー、あるいは輸入車でもブランドイメージが浸透しているメルセデス・ベンツやフォルクスワーゲンには不要だが、BYDでは大切な意味をもつ。

ただし、新興メーカーのすべてがブランドを訴求するCMを流すわけではない。ブランド訴求型のCMは、個々の商品の販売促進をアピールするCMに比べて、商品の売れ行きを直接増やす効果は乏しいからだ。いい換えればブランド訴求型のCMは、将来的には時間を費やしながら、商品ラインアップを増やすことを前提に流されている。

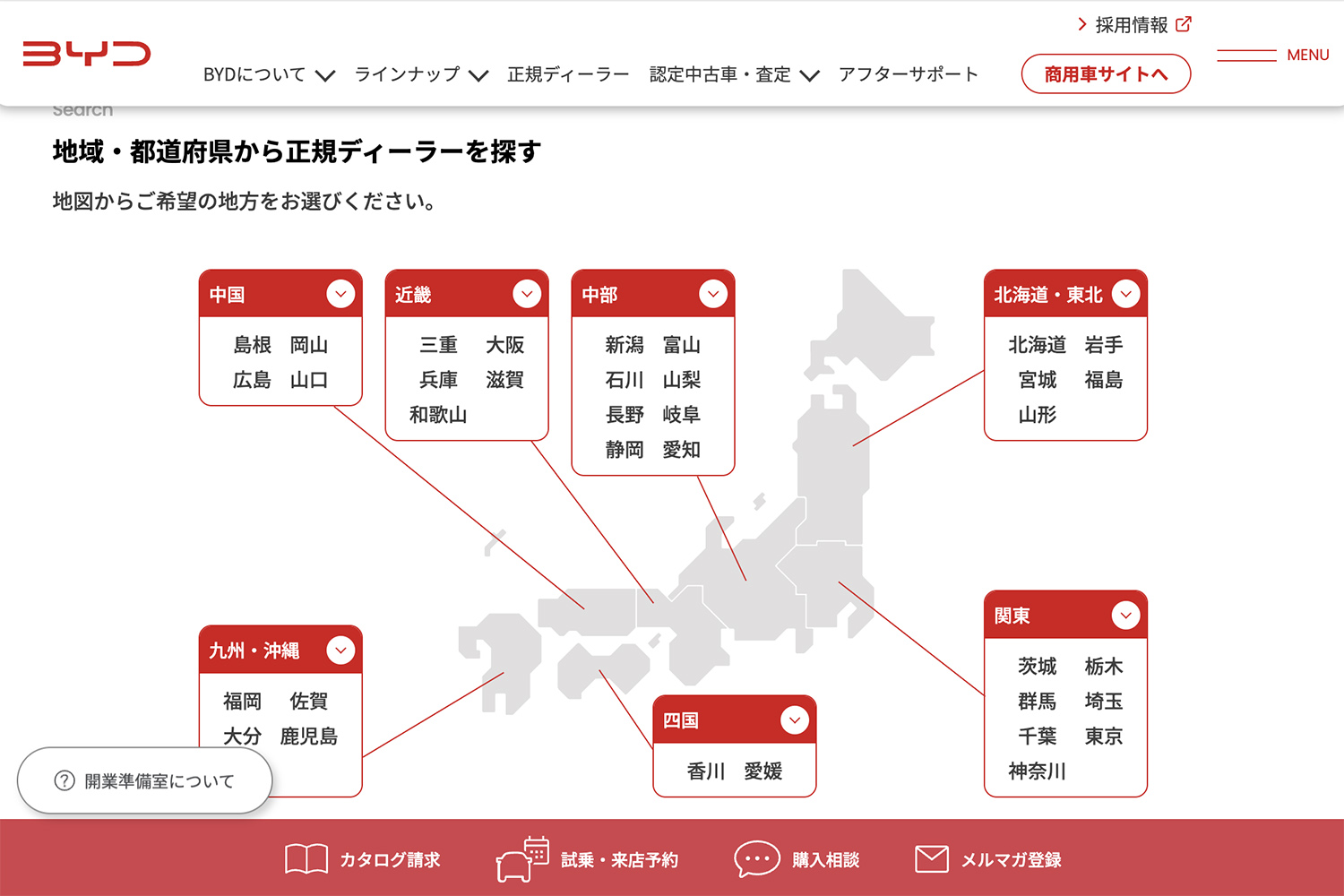

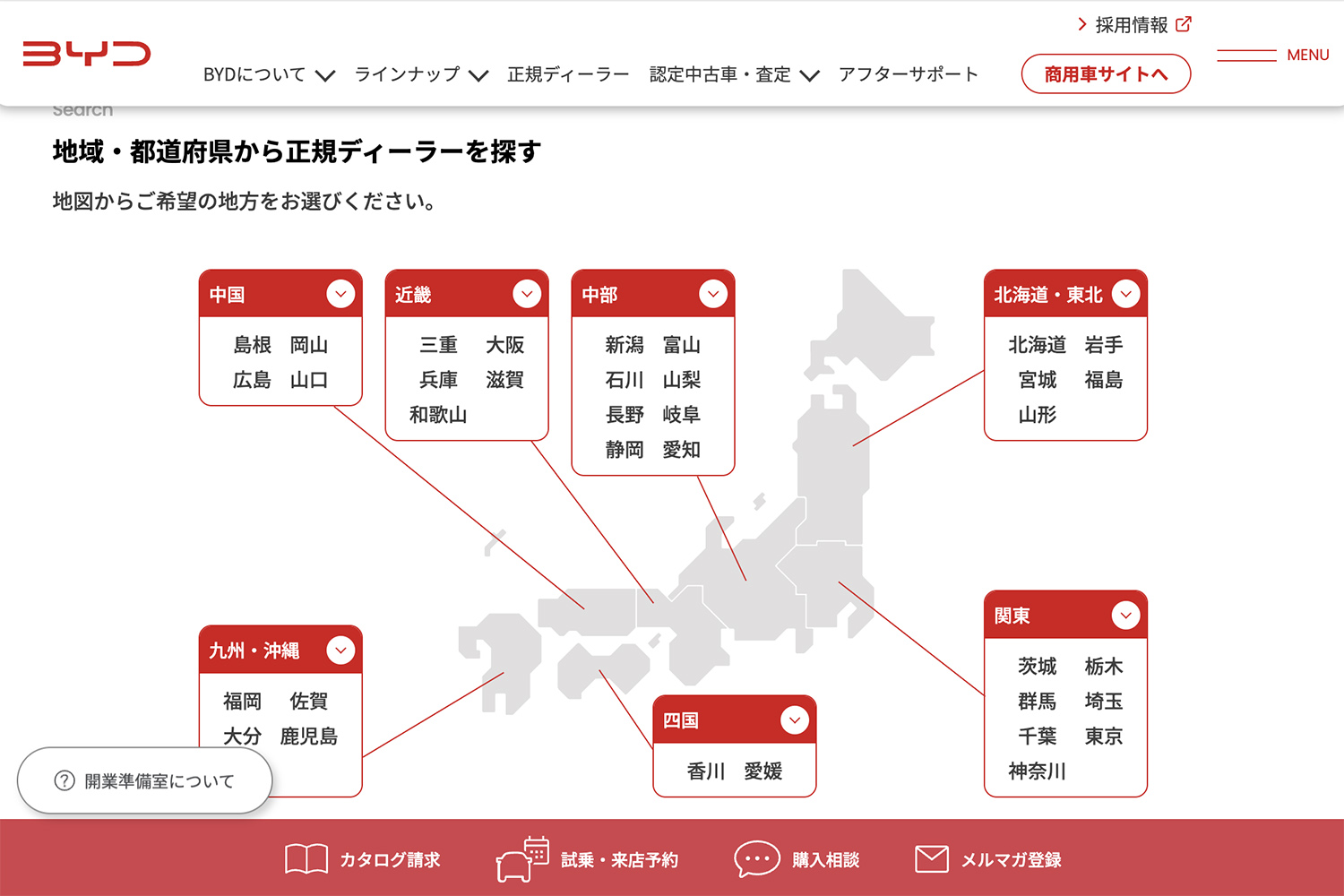

この点はBYDの運営方法を見ても理解できる。新興メーカーながら、ホームページを見ると、今後のオープン予定を含めて60〜70箇所の販売店が掲載されているからだ。国内の営業開始とほぼ同じタイミングで、認定中古車もスタートさせた。

BYDのHPのディーラー検索画面画像はこちら

BYDのHPのディーラー検索画面画像はこちら

認定中古車は、中古車の流通台数が増えてから整備すればいいという考え方もあるが、実際はそれでは間に合わない。とくに電気自動車では、ユーザーが駆動用リチウムイオン電池の耐久性に不安を感じて、中古車を避ける傾向がある。中古車が売れないと中古車価格も下がり、ユーザーが購入から数年後に売却する時の金額も安くなってしまう。電気自動車は「リセールバリューの悪い損をするクルマ」と認識され、新車の売れ行きにも悪影響を与えることが多い。

そこでBYDは早期に認定中古車に乗り出した。上質な中古車に手厚い保証を付帯すれば、中古車価格が下落しにくく、ユーザーが売却するときの金額も安くならずに済むからだ。

BYDの認定中古車画像はこちら

BYDの認定中古車画像はこちら

このようにBYDは、クルマの販売に先立って、販売網や認定中古車を整えた。万一クルマが売れなければ多額の損失が生じるリスクも抱えるが、成功すればブランドが定着して安定した販売が可能になる。中古車ビジネスも軌道に乗せられる。ブランド訴求型のCMも含めて、BYDは長く安定的に商売することを目的にしている。そのためにBYDでは、日本に適した軽自動車サイズの電気自動車も導入するわけだ。