この記事をまとめると

■現在の自動運転技術では一部の車両でハンズオフが可能となっている

■アイズオフが可能なのはホンダセンシングエリートだけで一定条件下でのみ承認されている

■自動運転下でドライバーが車内できることに対する制約はまだまだなくなりそうもない

まだしばらくは「ハンズオフ」時代が続く

クルマを運転しているのに、ハンドルから両手を話して走行できる。これを、ハンズオフという。たとえば、日産のプロパイロット2.0では、一定の条件下でカーナビと連動している状態で高速道路の分岐から出口まで同一車線でハンズオフをすることが可能だ。技術的には、高精度3次元地図のデータと自車周囲360度のセンシングによって可能となる。また、スバルのアイサイトXでは、高速道路上の渋滞時かつ一定の条件下で、時速ゼロから時速50kmでハンズオフアシスト機能を使うことが可能だ。

プロパイロット2.0を採用する日産スカイライン画像はこちら

プロパイロット2.0を採用する日産スカイライン画像はこちら

いずれの場合も、アイズオフではない。

プロパイロット2.0の注意事項には「ドライバーは周囲の状況や車両の動作に常に注意し、確実にハンドル、ブレーキ、アクセルを操作し、安全な運転を行う責任があります」という記載がある。また、対面通行路、トンネル内、急なカーブ、料金所・合流地点及びその手前などではハンズオフはできないと規定している。

ハンズフリーを実現した日産プロパイロット2.0画像はこちら

ハンズフリーを実現した日産プロパイロット2.0画像はこちら

アイズオフができるのは、ホンダが2021年3月に発売した「レジェンド」に搭載されたホンダセンシングエリートでのトラフィックジャムパイロット(渋滞運転機能)だ。システムが作動している間は、クルマの運転は法律上、ドライバーではなくクルマのシステムが担う。そのため、アイズオフが可能だ。

ただし、次のような注意事項がある。「ホンダセンシングエリートの各機能の能力(認識能力・制御能力)には限界があります。高速道路や自動車専用道ではない道路で使用したり、システムに頼った運転や運転者がシステムからの操作要求に応じない場合には、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります」

ホンダ・レジェンドによるレベル3の自動運転画像はこちら

ホンダ・レジェンドによるレベル3の自動運転画像はこちら

つまり、アイズオフが可能な場合でも、クルマが走行中に運転席にいる人が運転以外のことに集中し過ぎることは難しい。

こうしたハンズオフやアイズオフの解釈が不明瞭となっている背景には、自動運転レベルという考え方に対して、今後さらなる議論が必要だからではないだろうか。

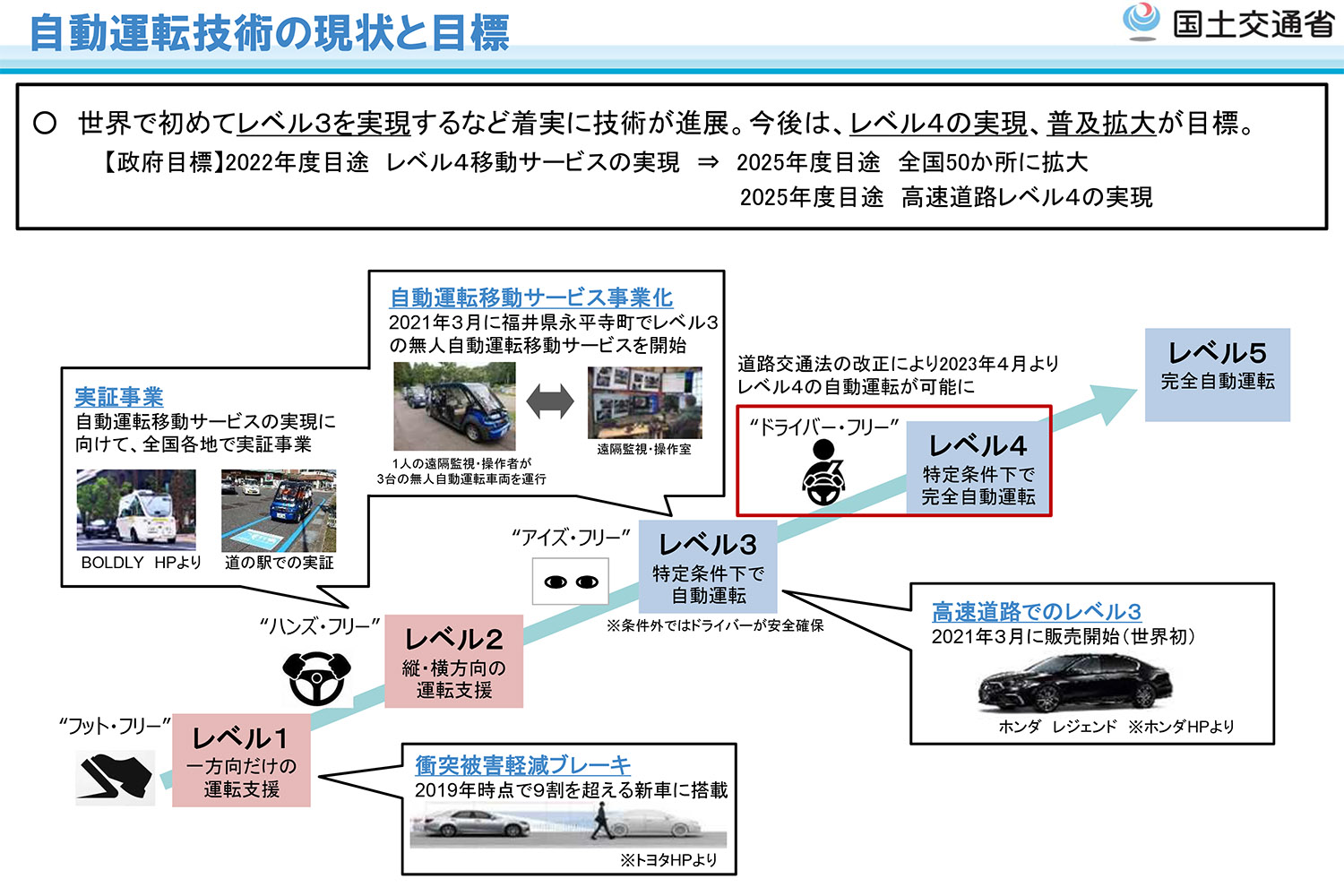

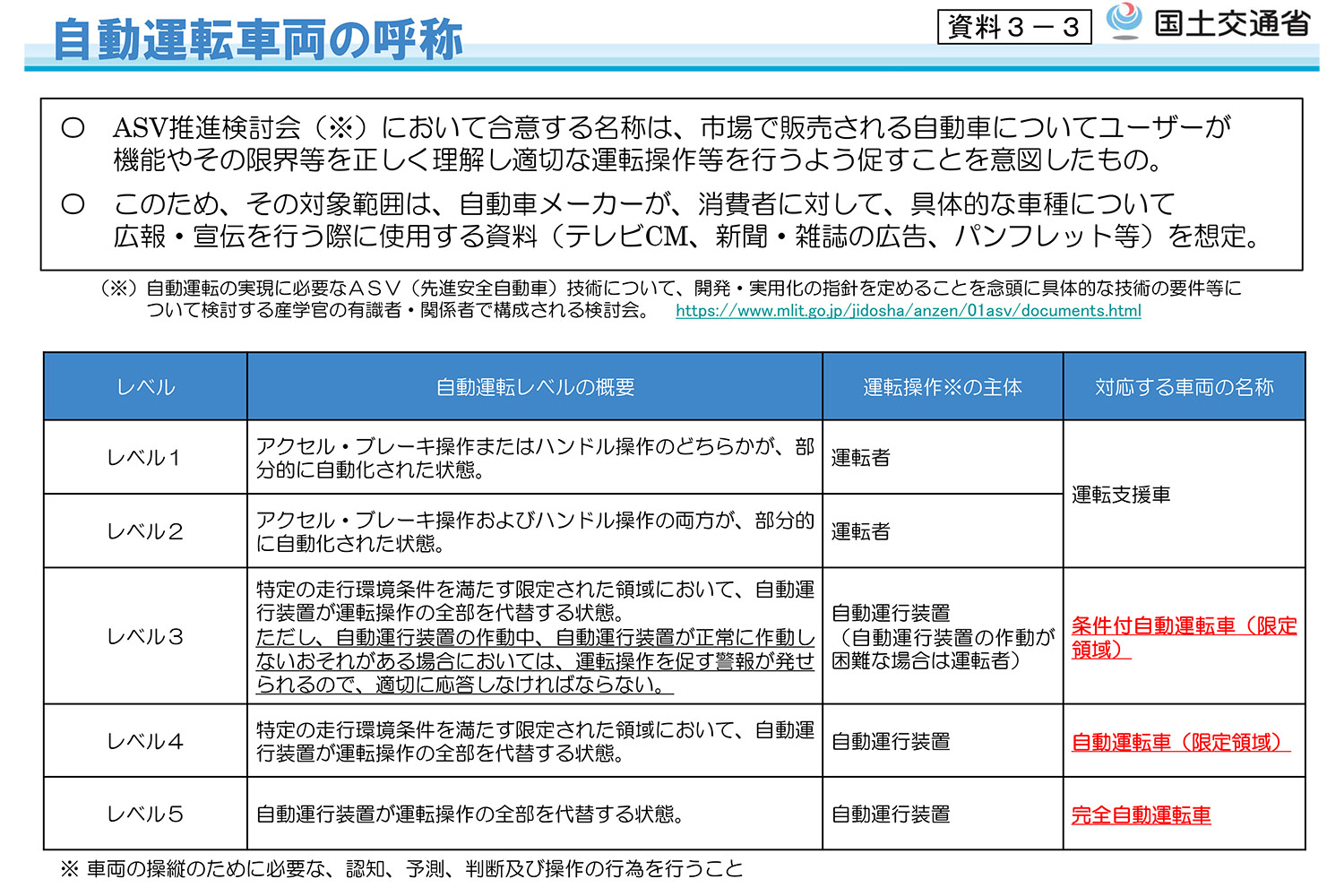

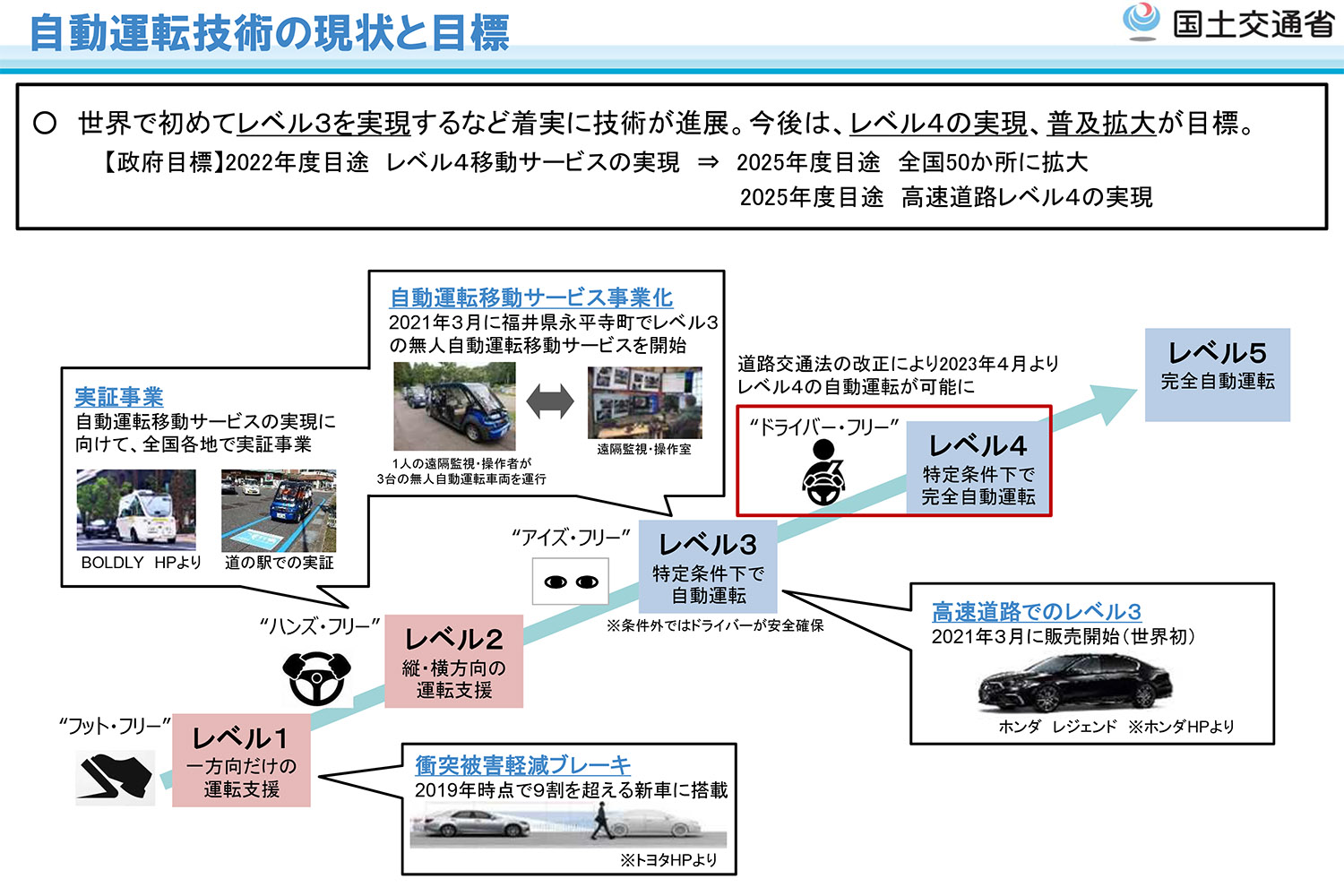

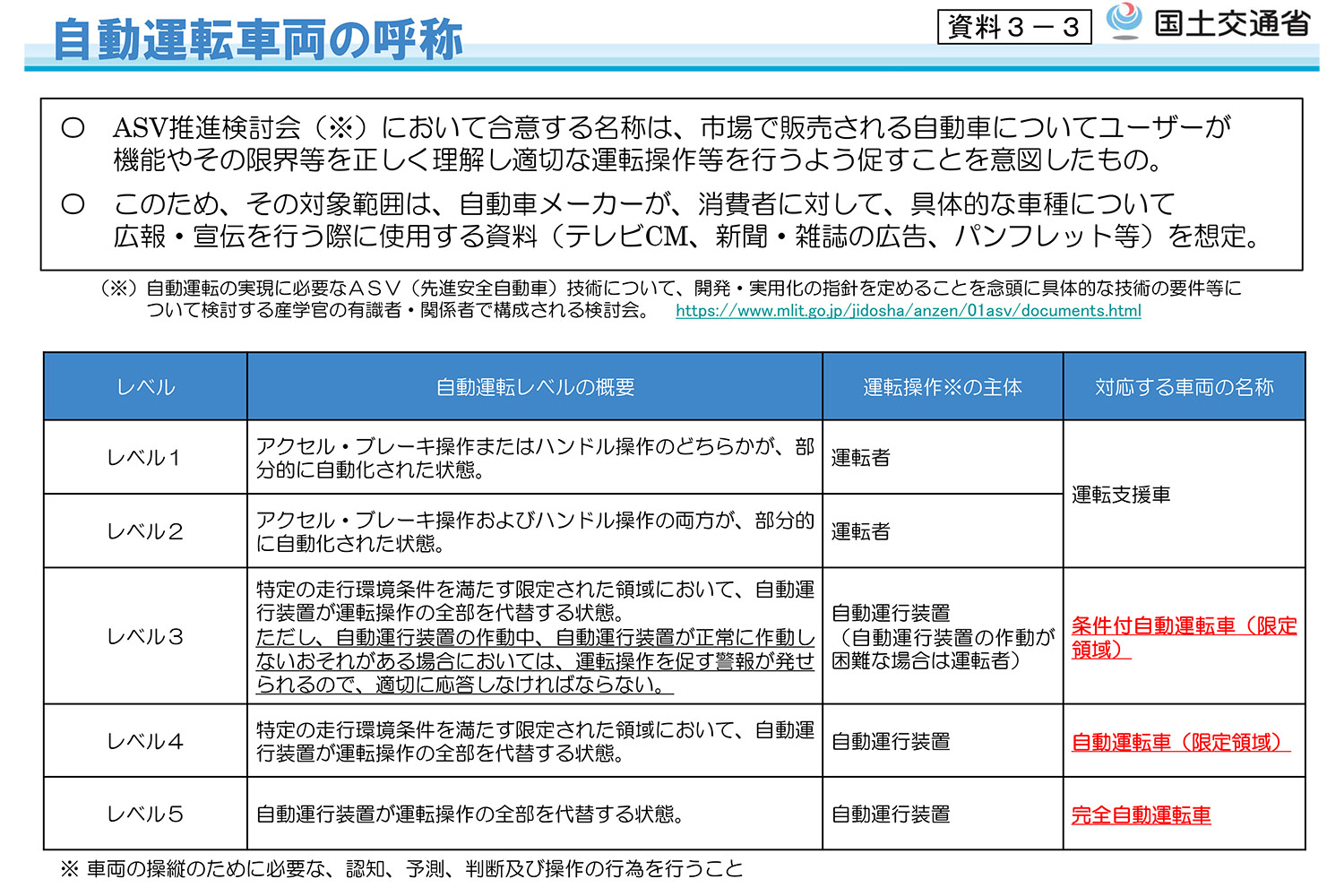

自動運転レベルは、レベル1からレベル5までの5段階に規定している。レベル1では、足の操作をサポートするフットフリー。レベル2の一部では、ハンズフリーが可能に。

自動運転レベル画像はこちら

自動運転レベル画像はこちら

ここまでが、クルマの運転の責任はドライバーが追う、先進的運転者支援システム(ADAS)の範囲となる。さらに進んで、レベル3以上になると、クルマの運転の責任はクルマのシステムが担う。そのため、アイズフリーが可能となる。

レベル3は、特定条件下での自動運転であり、クルマのシステムが自動運転を継続できないと判断した場合、ドライバーに運転を代わるようにクルマのシステムがドライバーに要求する。それがレベル4となると、クルマの運転は常にクルマのシステムが行うため、ドライバーフリーとなるのだ。つまり、レベル4以上が実質的な自動運転であり、レベル3は先進的運転者支援システム(ADAS)と自動運転の中間にあるというタテマエだ。

自動運転レベル画像はこちら

自動運転レベル画像はこちら

現時点で、自動車メーカー各社の技術計画では、ハンズフリーが可能な自動運転レベル2の高度化が少なくとも2030年代前半あたりまでは継続するとの見方だ。

自動運転技術の進化が道半ばであるなか、ハンズフリーやアイズフリーでドライバーが車内できることに対する制約は、なくなりそうもない。