エアバッグがあれば安心というわけではない

エアバッグの構造と作動の仕組み

エアバッグが作動する仕組みを簡単に説明すると、以下のようになります。

まず車両の衝突の衝撃を感知するセンサーから信号がコントロールユニットに送る → コントロールユニットで衝撃の信号を処理してインフレーター(膨張装置)へ着火信号を送る → 着火信号を受けたインフレーターが作動して、エアバッグ内に瞬間的にガスを送る → 高圧のガスでエアバッグが膨張して乗員の衝撃を緩和する

多くの人はこの膨張の部分で、どうやれば瞬きの間にも満たない0.02〜0.03秒という短い間に50〜60リットルという容量のバッグを満たすことができるのか、という点に疑問を覚えているでしょう。この方法は主に2種類あるようです。主流なのは化学反応によって瞬時に高圧のガスを発生させる方式で、いわゆる火薬と呼ばれているものです。

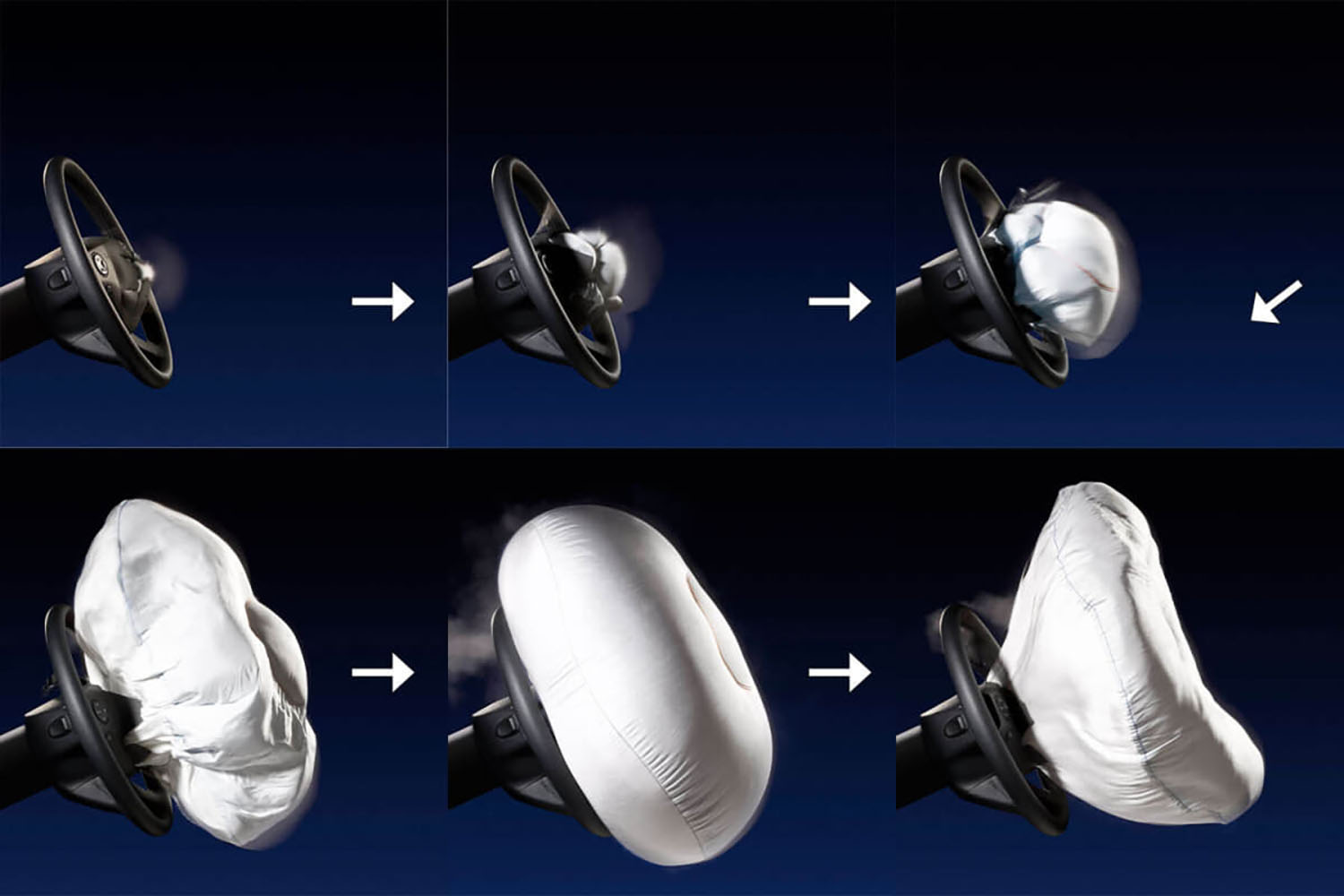

エアバッグ作動のイメージ画像はこちら

エアバッグ作動のイメージ画像はこちら

たとえば、国内で最初に実用化したホンダの例では、窒化ナトリウムを化学反応させて窒素ガスを発生させています。その反応の速度と膨張する様は、まるで小規模な爆発(燃焼)が起きているようなものといっていいでしょう。

そしてもうひとつの方式は、容器に入った高圧のガスを噴射するというものです。こちらは火薬方式に比べてコントロールがしやすいという特性があるようです。エアバッグは瞬間的に膨らみますが、パンパンに張った状態ではクッションの役割を果たせないため、内圧を適正にするために圧を抜く穴が設けられています。

しぼんだエアバッグ画像はこちら

しぼんだエアバッグ画像はこちら

いちど「パン!」と炸裂音がするくらいに限界まで膨らんだあとでその穴から圧を逃がし、しぼむ過程で乗員の頭部などを衝撃のエネルギーから守っています。

それらのプロセスは、それこそ瞬きする位の間に完了してしまいますが、衝突の速度や衝突の状況によって衝撃が伝わる速度が変化しますし、乗員の頭部の動きも変わってきます。

つまり、100km/h以上の速度域に膨張速度を設定すると、街なかなどの低い速度ではバッグがしぼむスピードが先行してしまい、クッションに適した圧力が保てなくなります。

それに対応させるため、2段階の膨張を行うシステムや、火薬と高圧ガスを併用するシステムなどを組み合わせるなどして対応しているそうです。

また、火薬についてですが、1999年までは「アジ化ナトリウム」を使用する例が多くあったものの、人体に有害なことが問題となり、2000年以降は有害物質が発生しない方式にあらためられています。

■エアバッグはシートベルトがあってこそ

さて、このエアバッグ。その形状や雰囲気から、「ボフッ」とソフトに受け止めてくれるクッション的なイメージをもっている人も少なくないでしょう。しかし、火薬で瞬間的に膨張し、「パン!」と炸裂音を発することからも、バッグが膨らみ始める過程から圧が最大になるところまでの間はむしろ危険な状態にあります。高速で膨らむバッグに対して乗員の頭部が向かって正面衝突するような状態で、まるでボクシングでカウンターパンチを受けるようなものです。

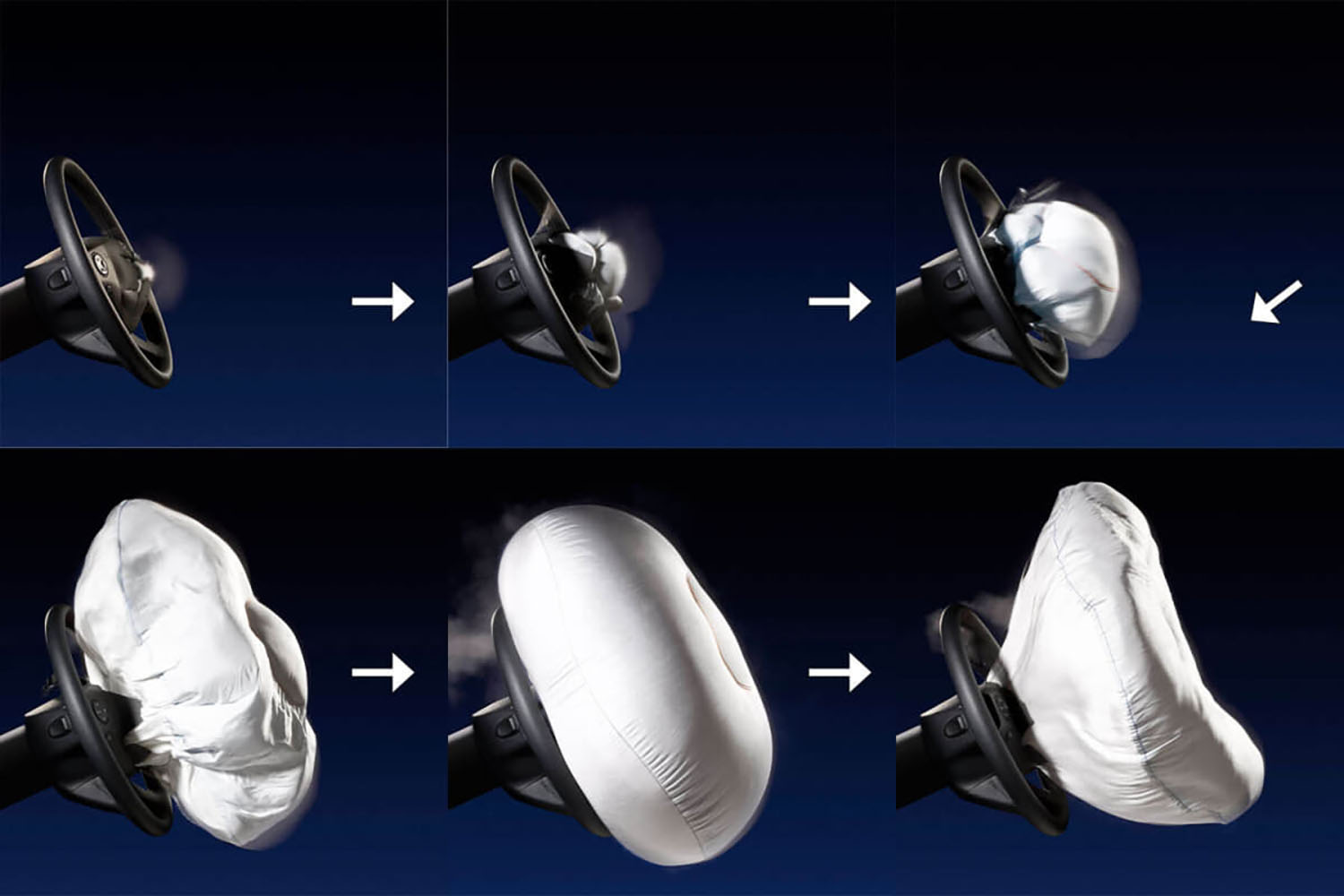

エアバッグの作動イメージ画像はこちら

エアバッグの作動イメージ画像はこちら

シートベルトをしていれば上半身はベルトで抱き留められるので、エアバッグは少し遅れて前にスイングする頭部にタイミングを合わせて受け止めてくれます。しかし、ベルトがないと乗員全体が前方に投げ出されるため、車両の速度が速いほどエアバッグの膨張と鉢合わせすることになってしまうのです。

また小柄な女性に多く見られる頭部とハンドルが近い運転姿勢も、鉢合わせの可能性を高めてしまうことになるのでやめたほうがいいと思います。