この記事をまとめると

■エアバッグは1987年に国内初採用され2003年には新車装着率ほぼ100%に到達した

■化学反応や高圧ガスで0.02〜0.03秒の膨張を実現し衝撃を吸収する仕組み

■真価を発揮するにはシートベルト着用が必須で無装着時は逆に危険を招く可能性がある

意外と知らないエアバッグの仕組み

いまでは装着されているのが当たり前という存在となっているエアバッグ。国内で初めて登場した1980年代後半から徐々に認知されるようになっていって、1995年頃から急激に新車への装着率が伸び、2003年時点でほぼ100%(乗用車での統計)となっています。

最初は運転席のみの装着でしたが、普及率の増加にともなって助手席や側面への装着も進んで乗員の安全確保が高まっています。

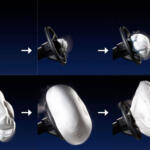

さてこのエアバッグ、ニュースなどの映像で作動するシーンを観たことがある人もけっこういると思いますので、丈夫な風船が瞬時に開いて乗員の頭部を衝突から守るものだという認識は広まっていると思います。しかし、その作動の仕組みや、どうやればあんなに一瞬で風船が膨らませられるのか、という部分を知っているという人はそう多くないでしょう。

エアバッグのイメージ画像はこちら

エアバッグのイメージ画像はこちら

ここではエアバッグの展開の仕組みにスポットをあてて紹介していきましょう。

■エアバッグの歴史

エアバッグが国内で初めて登場したのは1987年のことで、ホンダ・レジェンドに採用されました。

風船状のクッションで乗員の頭部のダメージを軽減させるという考え自体は1920年まで遡ることができますが、その頃はバネの力で空気を送る方式で、当時の速度でもとうてい実用には不十分な仕組みでした。

1950年代になると戦争で培った軍事技術を活用して、ようやく30ミリ秒(0.03秒)という実用に足りる速度での展開が可能になっています。

エアバッグが初採用されたホンダ・レジェンド画像はこちら

エアバッグが初採用されたホンダ・レジェンド画像はこちら

量産車に初めて装備されたのは1970年代初頭のフォードやGMの高級車で、その後1980年にメルセデスベンツが最上位のSクラスにオプションで用意しています。日本では先述のホンダをはじめとする各メーカーが1970年ごろから本格的に研究を始め、1987年に量産車への装着が実現しました。

ちなみに日本が出遅れているように思われますが、これには当時の「消防法」によって火薬の使用が禁じられていたためで、研究成果から規制が緩和されたのが1970年代に入ってからという背景によるもののようです。