この記事をまとめると

■2030年度燃費基準は平均25.4km/Lと高いハードルでガソリン車でのクリアは厳しい

■達成のためには電動車の拡充が不可欠だがEVの販売比率は2025年上半期で1.4%に留まる

■コンパクトカーやミニバンなど量販車種での低価格EV・PHEV投入が急がれる

企業別燃費基準のクリアには電動車の普及が不可欠

いまは各メーカーが、エンジンを搭載しない電気自動車、充電機能を備えたプラグインハイブリッドに力を入れている。ホンダは2040年までにすべての新車を電気自動車と燃料電池車に切り替えると公表しており、エンジンは撤廃する方針だ。これはいまでも変更されていない。

電気自動車や充電可能なプラグインハイブリッドに力を入れる理由は、地球温暖化を促進させる二酸化炭素の排出量を効果的に減らすためだ。たとえば再生可能エネルギーとされる太陽光発電や風力発電による電気で電気自動車を走らせれば、実質的に二酸化炭素は排出されない。

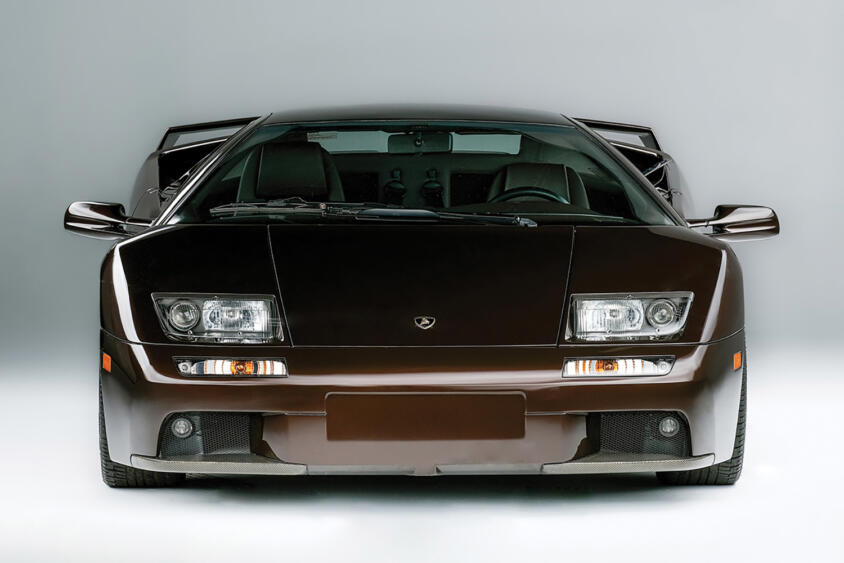

この流れを促進させるのが燃費規制だ。車種ごとではなく、企業別平均燃費基準方式を採用している。少量生産される一部のスポーツカーの燃費が悪くても、燃費の優れたほかの車種でカバーできる仕組みだ。欧州などの海外では、定められた燃費数値に達しないと、罰金を支払う仕組みも導入されている。

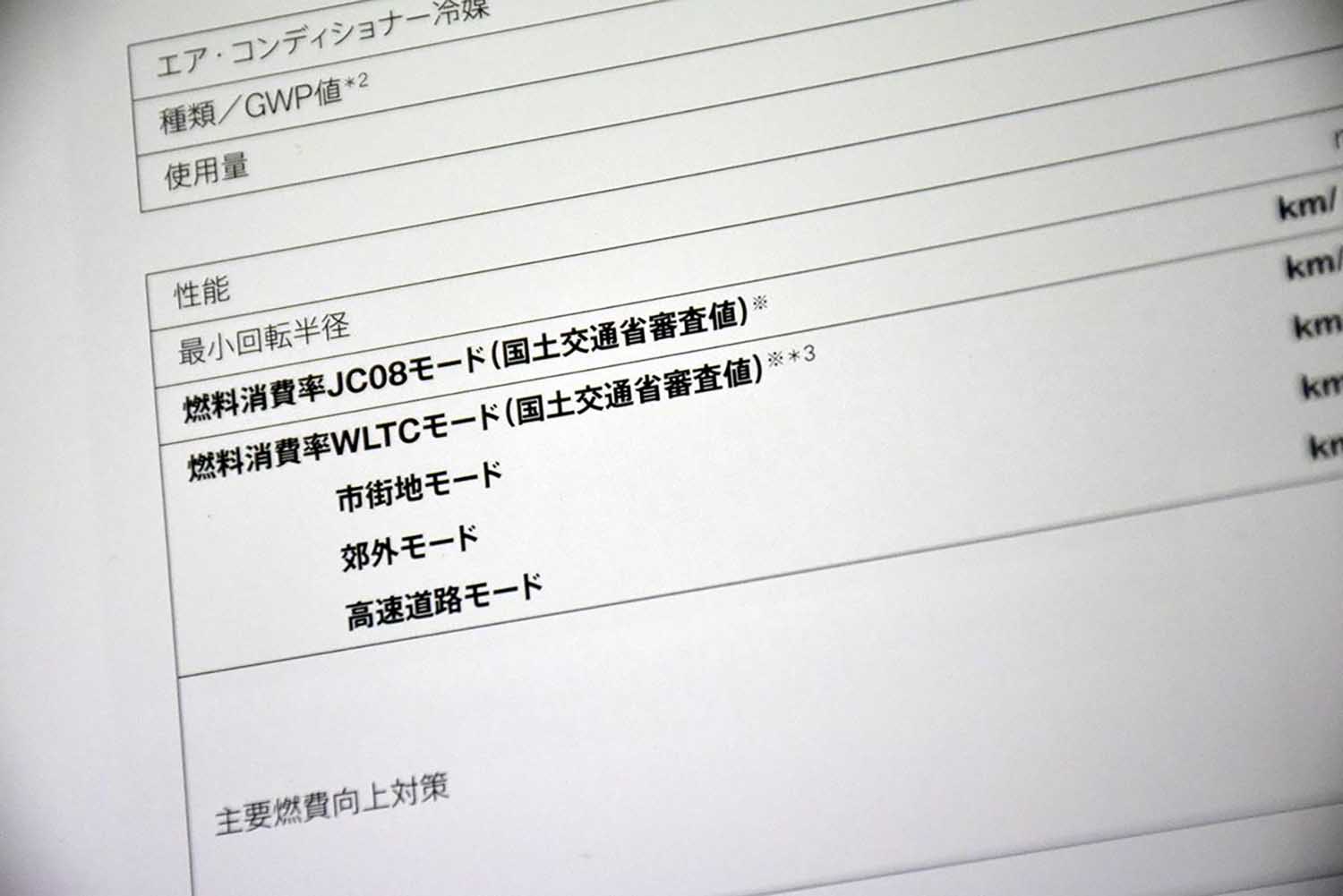

燃費表示のイメージ画像はこちら

燃費表示のイメージ画像はこちら

日本では罰金は支払われていないが、基準である以上は守らねばならない。最新目標は2030年度燃費基準で、乗用車のWLTCモード燃費の平均値は25.4km/Lになる。

自動車メーカーの開発者は「この達成は難しい」という。WLTCモード燃費が25.4km/Lに達している車種は、トヨタヤリスハイブリッド(35.4〜36km/L)、日産ノートe-POWER(28.4km/L)、フィット e:HEV(27.1〜30.2km/L・燃費数値はいずれも2WD)などだ。燃費の優れたヤリスでも、ガソリンエンジン車のWLTCモード燃費は20.2〜21.3km/Lに留まり、2030年度の平均値になる25.4km/Lをクリアできない。

トヨタ・ヤリスの走行シーン画像はこちら

トヨタ・ヤリスの走行シーン画像はこちら

軽自動車では、国内販売1位のN-BOXはWLTCモード燃費がもっとも優れたグレードでも21.6km/L。25.4km/Lに届かない。軽自動車では、アルトの25.8〜28.2km/Lが平均値を辛うじて超えられる程度だ。ミライースのWLTCモード燃費は25.0km/Lだから、ギリギリで平均値に達しない。

以上のように、2030年度の企業別平均燃費基準はハードルが高い。達成するには、大半の乗用車のパワーユニットを、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、電気自動車に切り替える必要がある。

ところが、電気自動車は全然売れない。2025年1〜6月に国内で新車として売られた乗用車の1.4%と、ハイブリッドの52.7%を大きく下まわった。

国内で販売されるEVの一例画像はこちら

国内で販売されるEVの一例画像はこちら

この背景には複数の理由があるが、もっとも注目すべきは国内で売られる電気自動車の欠乏だ。トヨタブランドでも乗用電気自動車はbZ4Xのみで、乗用電気自動車を用意していないメーカーも多い。これでは売れなくて当然だ。

2030年度燃費基準の達成を目指すには、日本の売れ筋カテゴリーとなる軽自動車、コンパクトカー、コンパクトSUV、コンパクトミニバンに、電気自動車やプラグインハイブリッドを一般ユーザーが購入しやすい価格で設定する必要がある。