この記事をまとめると

■日野と三菱ふそうが持株会社のもとで統合され東京証券取引所プライム市場に上場予定

■水素燃料やゼロエミッション車の開発を加速させ日本の商用車産業の競争力強化をねらう

■統合される両社の歴史を改めて振り返る

巨大な持株会社が誕生

2025年6月10日、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは2026年4月に経営統合すると発表した。日野の親会社であるトヨタ自動車と三菱ふそうの親会社であるダイムラーが各25%ずつ出資し、日野と三菱ふそうを100%子会社とする持株会社を設立し、4月1日の株式上場を目指す。トヨタとダイムラーが25%+25%=50%の資本を出して主要株主となり、残り50%を東京証券取引所プライム市場への株式上場を目指し、その株式で賄うというかたちだ。

議決権ベースでは、トヨタが19.9%、ダイムラーの比率が26.7%。ダイムラーが経営を主導し、新たな持株会社の最高経営責任者(CEO)には三菱ふそうのカール・デッペン社長が就任する。新会社は東京に本社を置き、2026年4月に事業をスタート。新会社の社名や経営陣は事業開始までに発表される予定だ。

経営統合の発表記者会見のようす画像はこちら

経営統合の発表記者会見のようす画像はこちら

日野と三菱ふそうの経営統合は2023年に基本合意されていたが、2022年に日野で発覚したエンジン認証の不正問題の影響で2024年2月に最終契約の締結を無期限で延期。その後2025年1月にエンジン認証不正の問題についてアメリカ当局と和解し、今回の経営統合に至った。

この経営統合で、日野と三菱ふそうという日本のトップ2を占めるトラックメーカーの統合だけでなく、親会社であるトヨタとクライスラーといったビッグメーカー2社も加わった4社協業での日本・アジア自動車産業の競争力強化につなげていくという。この4社の協業により、ゼロエミッションに向けた新たな燃料によるトラックの開発、とりわけ水素モビリティの社会実験と普及が大きく前進することが見込まれている。

FCvトラックのコンセプトカー画像はこちら

FCvトラックのコンセプトカー画像はこちら

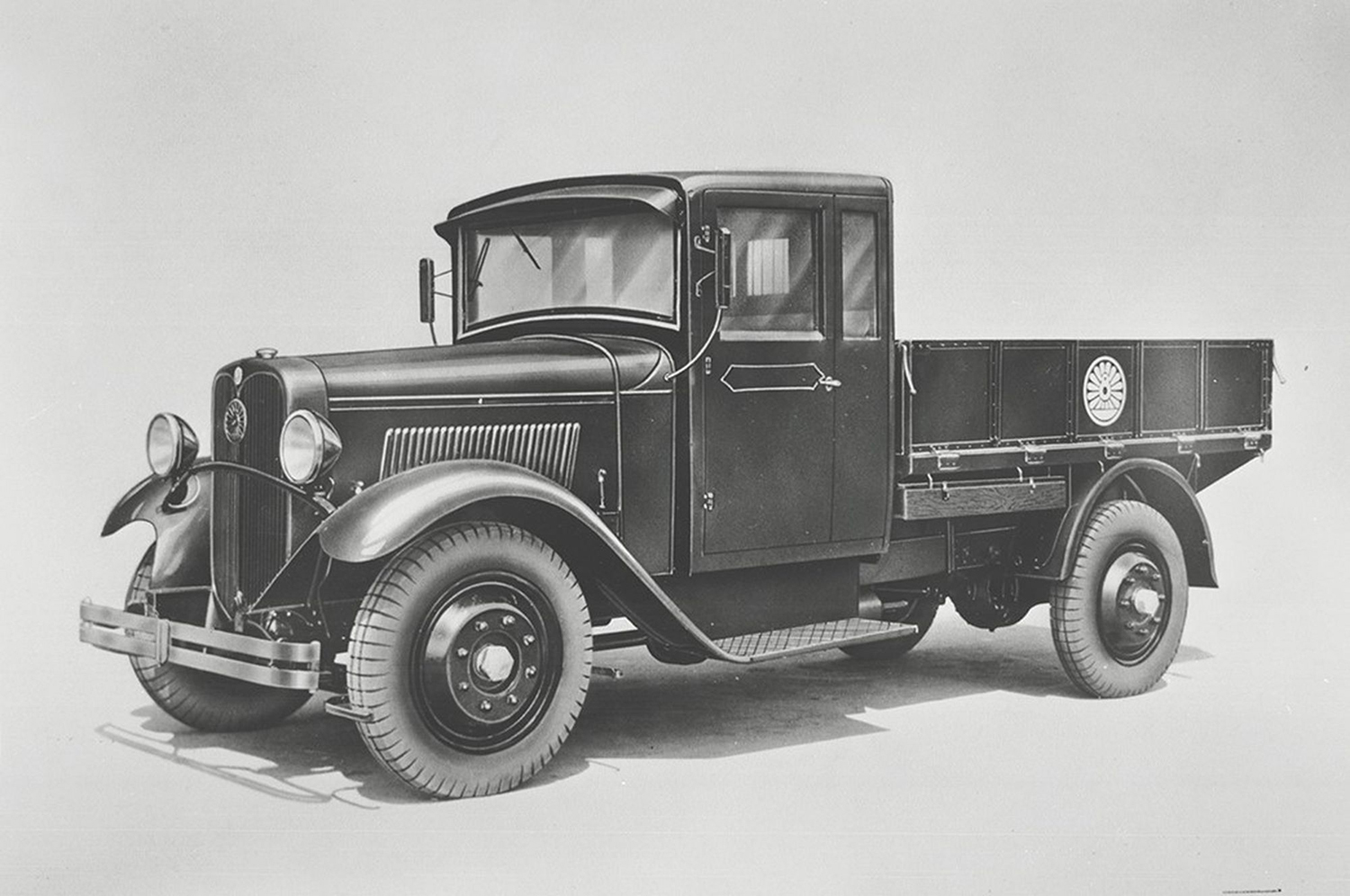

ここで改めて、経営統合される日野自動車と三菱ふそうのヒストリーについても振り返ってみたい。日野自動車のルーツは1910年に創立された「東京瓦斯工業(3年後に東京瓦斯電気工業に改称)」。1917年に陸軍の勧めで「陸軍制式四屯自動貨車」を開発。あわせて民生トラックとして「TGE-A型トラック」を開発、翌年に製造を開始する。

その後1937年に石川島自動車製作所(のちのIHI)、ダット自動車製造(のちの日産自動車)と合併。「東京自動車工業」となり、1941年に「ヂーゼル自動車工業」と改称、その翌年に特殊車両製造部門の日野製造所が分離独立し、「日野重工業」が設立される。残ったヂーゼル自動車工業は戦後の1949年に「いすゞ自動車」に改称されることになる。

ヂーゼル自動車工業時代のトラック画像はこちら

ヂーゼル自動車工業時代のトラック画像はこちら

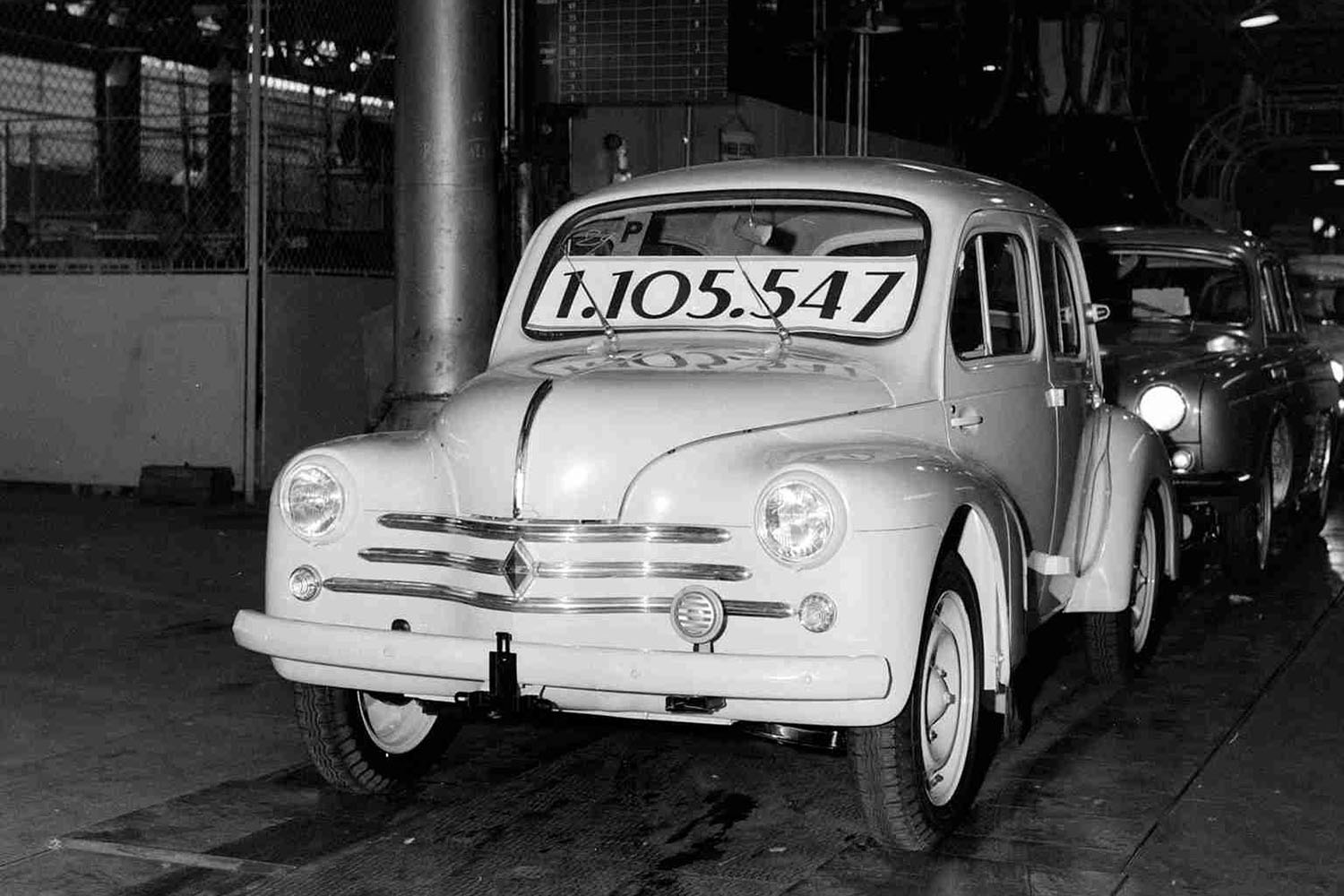

戦時中は九七式中戦車など軍需車両を製造していた日野重工業は終戦後の1946年に「日野産業」に改称。民需転換により当時としては異例の超大型トレーラートラック・バスを開発。1950年には大型トラック・バスの生産を開始する。1953年にはフランスのルノーと技術提携し、4CVのノックダウン生産を開始し、これが「日野ルノー」の愛称でとくにタクシーの車両としてヒット。1959年に現在の「日野自動車工業」の社名になる。

ルノー4CVのノックダウン生産画像はこちら

ルノー4CVのノックダウン生産画像はこちら

その後「コンテッサ」や「コンマース」「ブリスカ」などの自動車をリリースしたが、1966年のトヨタとの提携以降は再びトラック・バスに特化したメーカーとなる。翌年にはトヨタ車専用の羽村第二工場が完成。カリーナやハイラックス、ランドクルーザーなどの生産を行い、2001年にトヨタの子会社となる。羽村工場はこの度の経営統合にともない、親会社のトヨタに売却される。

現在、日野が生産・販売しているトラックは大型トラックの「プロフィア」、中型の「レンジャー」、小型の「ヒノノニトン」こと「デュトロ」。デュトロはトヨタでも「ダイナ」の名でリリースされている。日野のトラックは昭和や平成初期に作られていた「スーパードルフィン」や「レンジャー4D」など旧型のトラックもファンの間では大人気で、現在もなお現役で使っているツワモノドライバーもいる。