この記事をまとめると

■1年のうちに2週間だけ軽バンによるフリーペーパーの配達を手伝っている

■1度目は最大積載量を超える量を積み込み2度目は配達後に手首の腱鞘炎を患った

■これまでの経験を活かして3度目となる今回は万全の準備で臨んだ

フリーペーパーの配達という超重労働

一年のうちに2週間だけ手伝う仕事、それは軽バンを使ったフリーペーパーの配達。今年で3回目となる仕事だが、毎年配達が終わるごとにスキルアップしていることは実感できた。

初めて配送に携わったときは、350kgしか荷物を積めない軽バンに、いきなり倍近い量を詰め込んでフォークリフトオペレーターに笑われたものだ。ひと束の重さを甘く見ていた昨年は、前半だけ飛ばしに飛ばして、配達後半は手首の腱鞘炎と疲労に悩まされた。

軽バンでフリーペーパーの配達画像はこちら

軽バンでフリーペーパーの配達画像はこちら

ゲリラ豪雨に遭遇しても無理やり荷物を運んでしまい、包装紙がずぶ濡れになってしまったこともある。しかし、今年は違う。ありとあらゆる装備と準備で真夏の配達に挑む。今回も配達する量は都内と神奈川県を合わせて4万2000部、重さにして約5110kg。つまり約5トンを軽バンに積み込み、そして5トンを配達する。移動させる総合計は10トン、それも完全に手積み&手降ろしというから、なかなかの肉体労働なのだ。

ではさっそく3年目の配達をスタートしよう。

積込準備

荷物の積み方は手慣れたもので、荷物に巻かれたストレッチフィルムをカッターで切ってからはがしていく。このとき、カッターの刃を長く出してしまうと、荷物が紙類だけに一緒に切れてしまうため、刃先は2センチくらい出すにとどめる。これが重要なポイントだ。

配達するフリーペーパーの束画像はこちら

配達するフリーペーパーの束画像はこちら

積込作業

さらに軽バンへの積み込みは、奥からではなくできるだけ中央から置いていく。これは重さのある紙類の場合、後ろと左右のドアからアクセスできる軽バンだと、荷室の真んなかが付近に荷物を置くときが一番腰に負担がかかる。そこで、なるべく早めに真んなかを埋めて置き、そこから左右、そして手前(バックドア付近)の順で積むと効率がいい。そのときに、手前は1段か2段少なく積むと台車を置くスペースとなる。

フリーペーパーの束と軽バン画像はこちら

フリーペーパーの束と軽バン画像はこちら

配送ルート

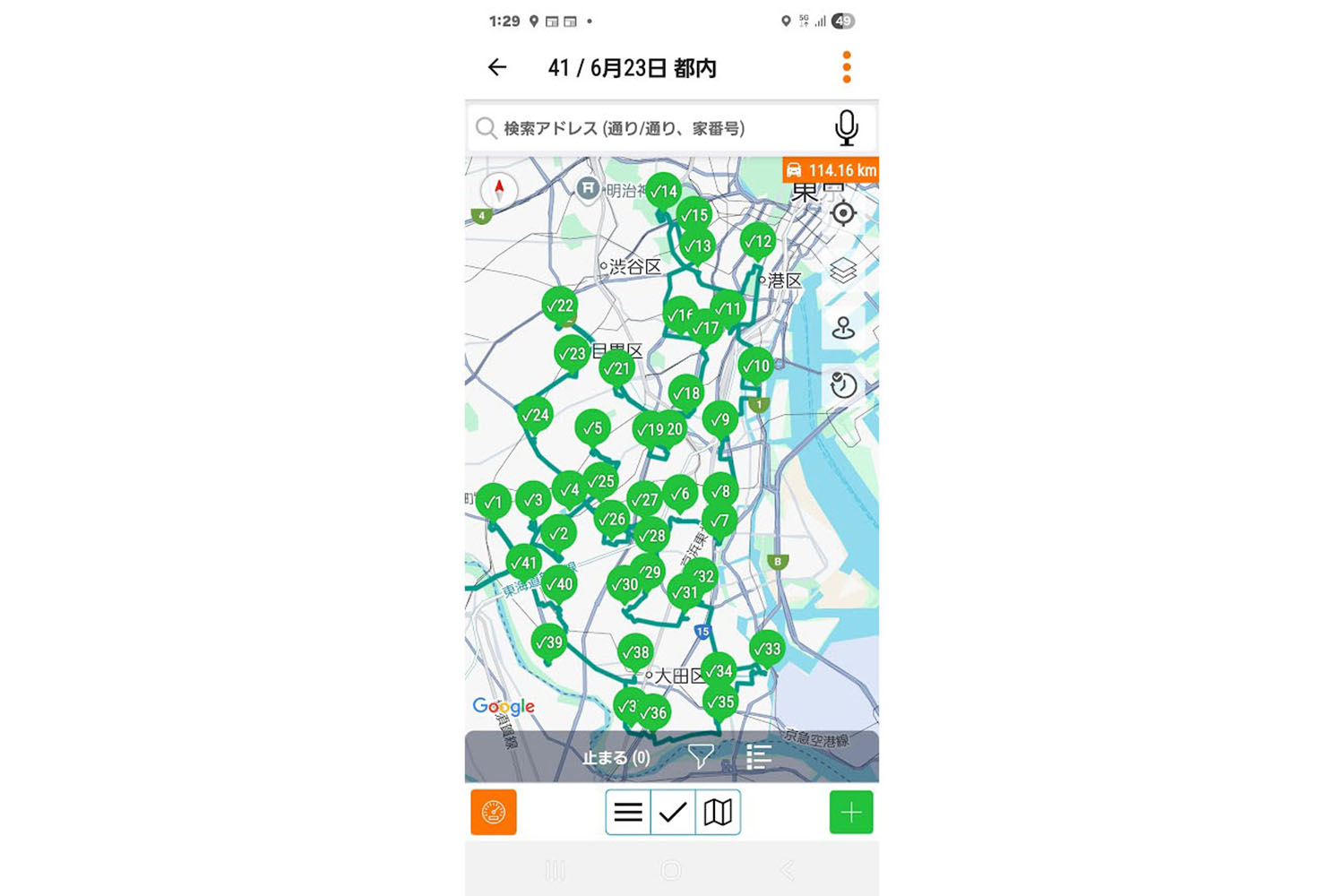

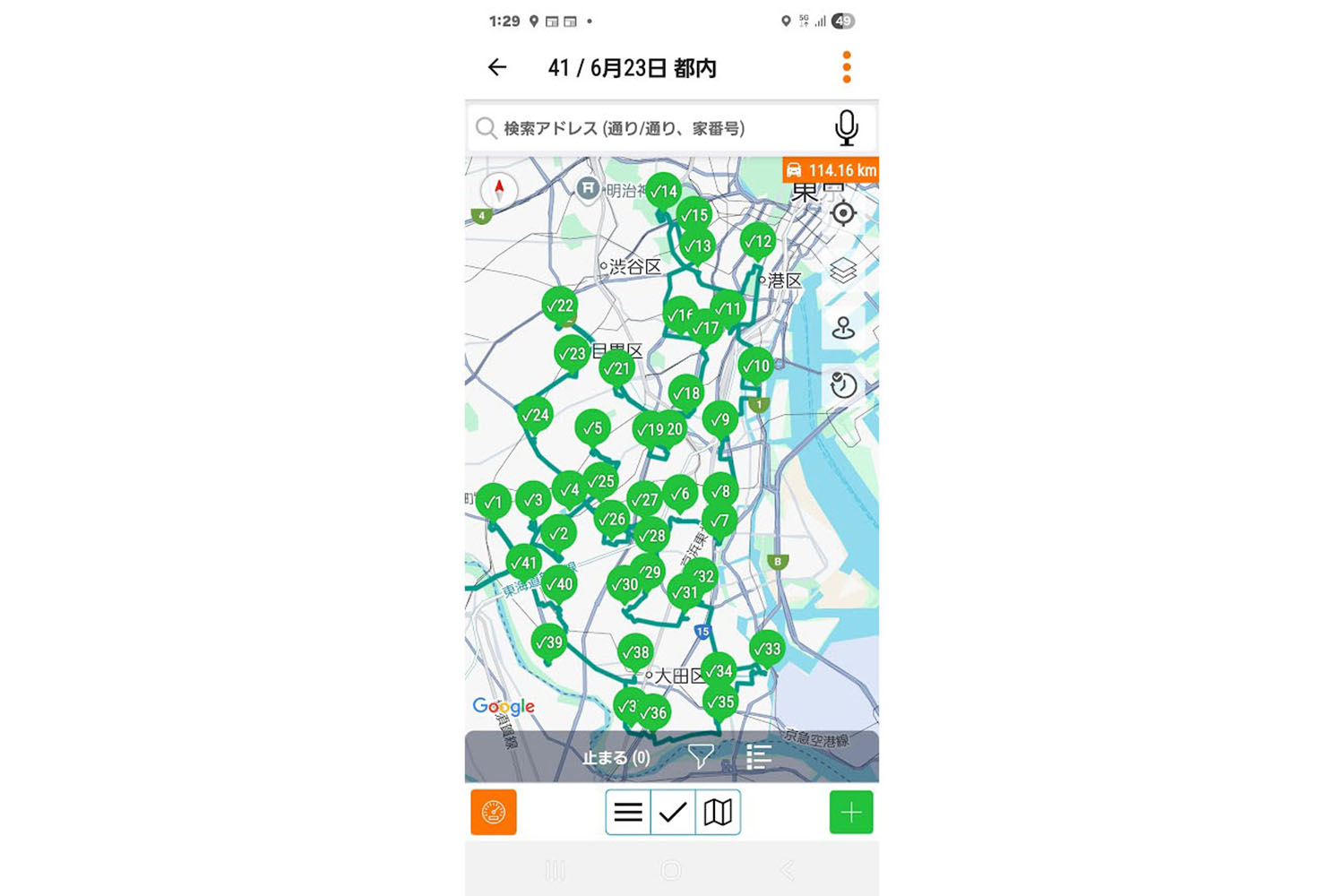

いまはアプリを使えば、どのルートで配達すれば一番効率がいいかを即座に知ることができる。なかでも筆者が使ったアプリはかなり優秀で、スタート地点とゴールを設定すれば、あとは指示に従うだけだ。事前に配達先の住所や名称を登録する手間はあるが、一件の配達が終わるごとに目的地を探すよりもはるかに楽である。今回は経験も増え、余裕があったため、以下の2パターンを試してみた。

ひとつは、配送のゴールを自宅に設定した場合と、ゴールはどこでもいいのでもっとも効率的なルートを設定した場合だ。結論からいえば、出発点とゴールを同じ場所に設定したほうが、配達が終わりに近づくほど家にも近くなるので配達終了がわかりやすくてよかった。逆にゴールを自由に設定したときは、もっとも家から遠い場所で配達が終わることもあった。

配達用のアプリ画像はこちら

配達用のアプリ画像はこちら

装備

真夏の配送に必須といえるアイテムはいくつかある。1年目は水筒だけだったが、次年度は冷感スプレーと軍手。そして3年目は水筒、タオルに加えて、日焼け止めと軽い台車を用意した。なかでも軽い台車は、なによりも使えるアイテムだ。

一般的な金属製台車は、安定感はあるもののとにかく重い。クルマから降ろしたり乗せたりという作業自体で体力をもっていかれるのだ。しかし、今回用意したのは樹脂製の軽量台車。金属製に比べてかなり軽いため、2階に階段で物を運ぶときも、荷物のひとつとして台車を運んで、帰りは肩に担いで降りることができる。

配達に活躍してくれた台車画像はこちら

配達に活躍してくれた台車画像はこちら