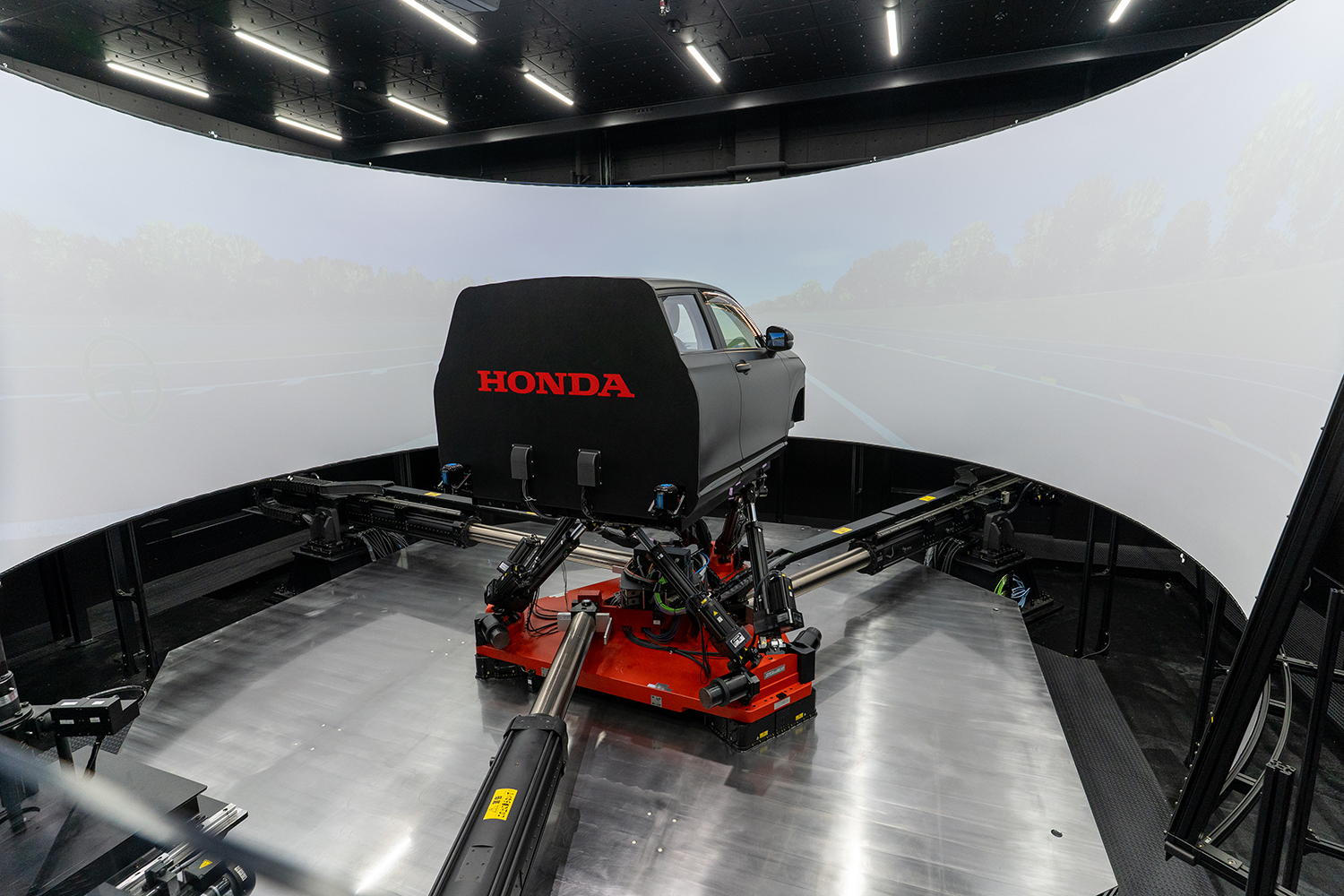

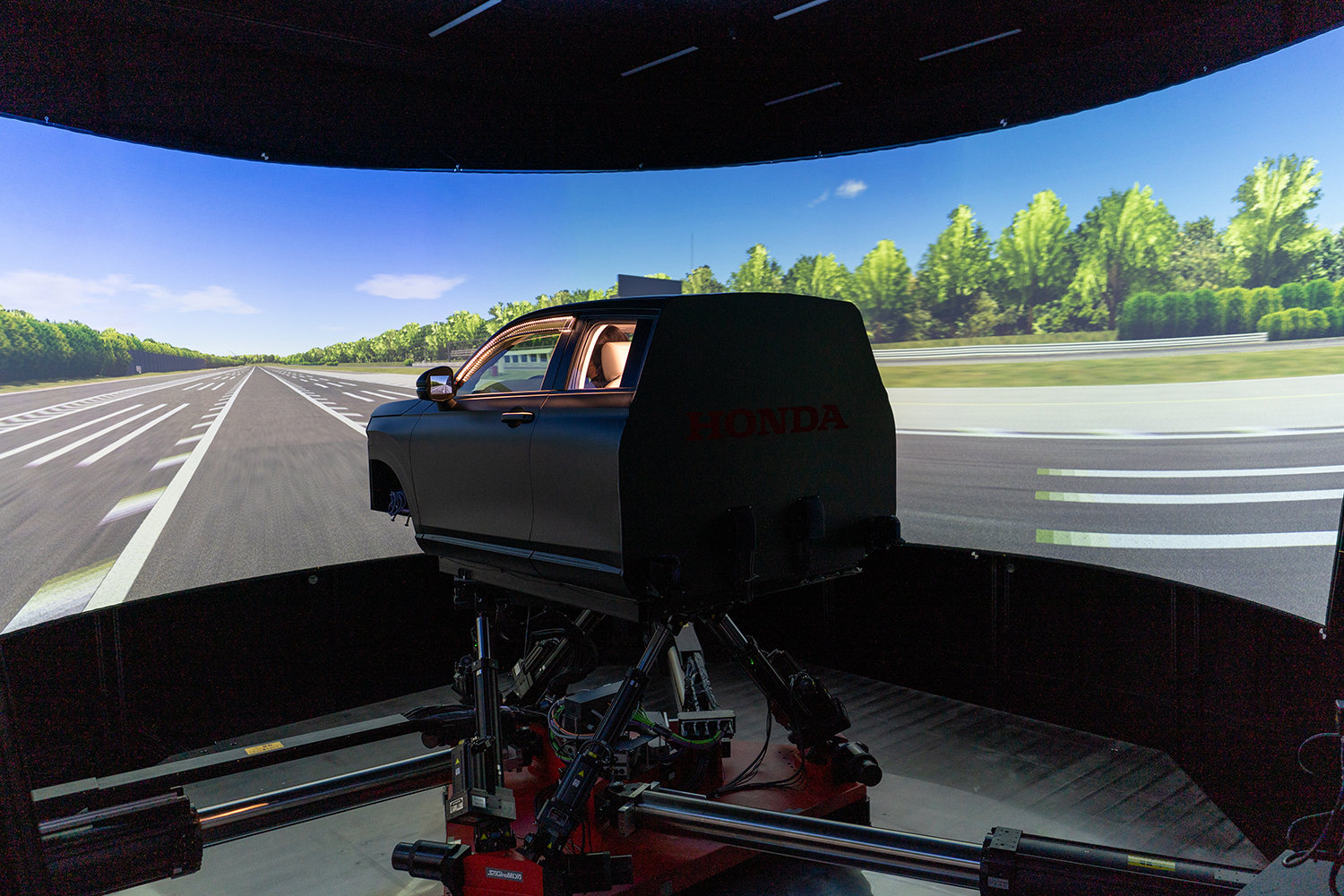

開発スピードを加速させる最新シミュレーター「DiLS」 さて、お次に見学することが許された施設が、ドライビングシミュレーター「Driver in the Loop Smiulation」、通称DiLS(ディルス)だ。車両の各種データを細かに入力することで、それをシミュレーター上に再現。入力するデータを変更することで、まったく同じ条件でどのような違いが出るかを比較することができるというもの。

ホンダ四輪開発本部のドライビングシミュレーター「Driver in the Loop Smiulation」 画像はこちら

じつはこれってすごいことで、このシミュレーターがなかった頃は、制御の異なるプログラムやディメンションの異なるパーツをいくつも用意して、それらをひとつずつ交換・装着しながら違いを比較していたという。それがこのシミュレーターができてからは、数値の入力で実際の挙動を確かめることができるようになった。最終的には必ず実車で確認をするというが、開発スピードが格段に早くなり、また最終段階に至るまでに何台も必要だったプロトタイプの製作コストがまるっと削減されることになったという。

このDiLSには体験試乗することも許された。コクピットには2022年型CR-Vの北米仕様のものを採用し、フロントスクリーン越しに見える超巨大ディスプレイに映される景色は超リアル。9軸の電動アクチュエーターにより上下左右前後の動きは制御され、まるで本当にクルマに乗っているかのような感覚が再現される。実際、Gこそ感じられないものの、それを忘れさせるほどリアルなドライブフィールを体験することができた。うん、これがあれば本当に実車テスト、いらなくなるね。

ホンダ四輪開発本部のドライビングシミュレーター「Driver in the Loop Smiulation」 画像はこちら

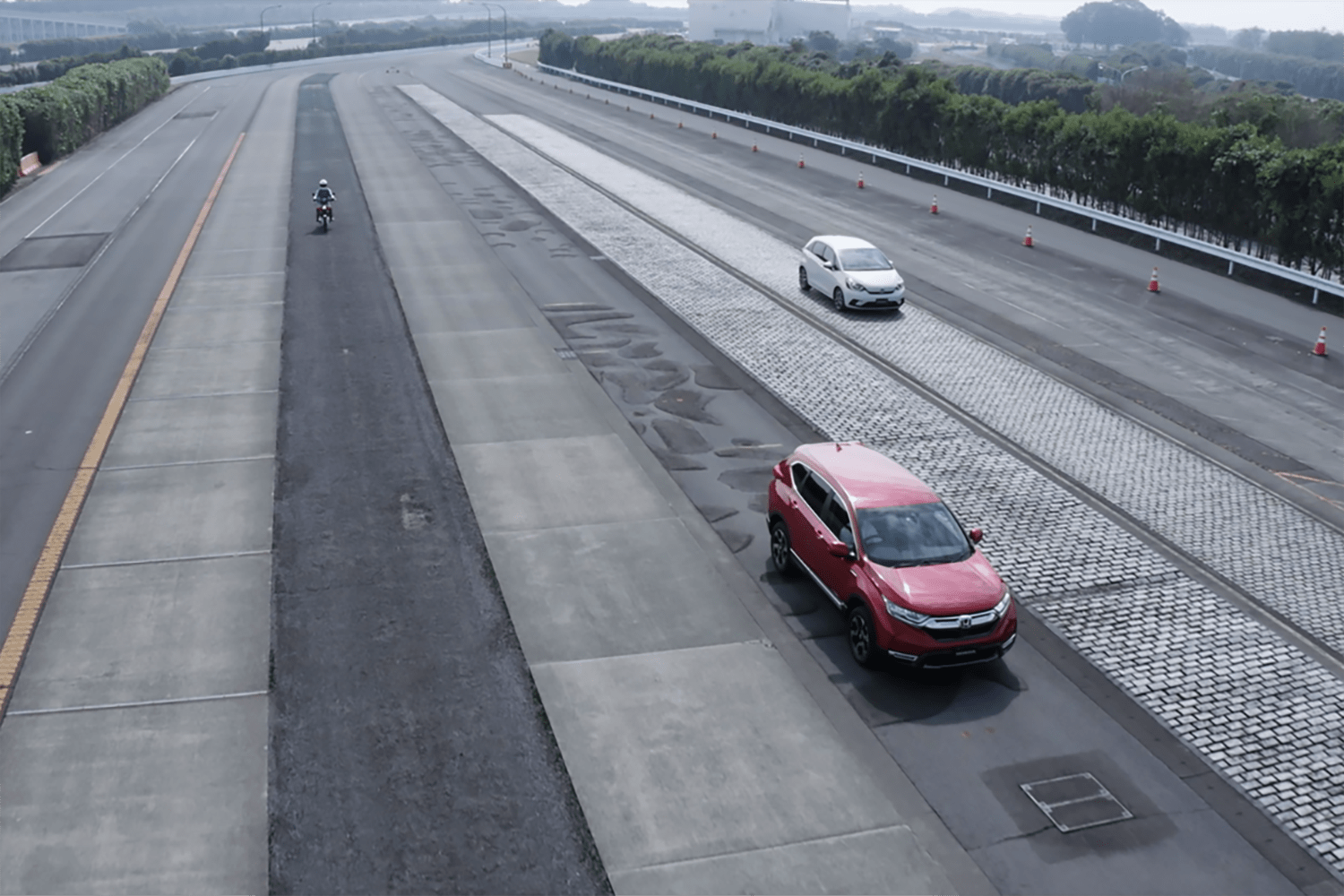

さて、最後に見学できたのが敷地内に設置されたテストコース、「栃木プルービンググラウンド」だ。141万平方km、東京ドーム約30個分にも相当する「栃木プルービンググラウンド」には、高速周回路やオフロードや登降坂路など40以上のコースが設置され、24時間昼夜を問わず2輪・4輪・芝刈り機・耕運機などの開発車両が走行テストを行っているという。

今回はバスに乗って実際にいくつかのコースを走行。テストコースでもっとも広い全長1.2kmの直線を有する総合路は本当にだだっ広い広場といった印象で、おもにブレーキのテストが行われるという。また、世界各国の認定テストや点灯限界、ブレーキ性能テストなどもここで行うそうだ。

ホンダ四輪開発本部の栃木プルービンググラウンドの総合路 画像はこちら

特殊路と呼ばれるゾーンでは、世界各国のさまざまな路面、例えばブラジルのレンガの道路や欧州の石畳、アメリカのフリーウェイのコンクリート路など、さまざまな路面が再現されている。その路面数は10種類を数え、ここで鍛えられたホンダ 車が、世界に出荷されることになるというわけだ。

ホンダ四輪開発本部の栃木プルービンググラウンドの特殊路 画像はこちら

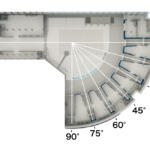

最後は45度のバンクを備える高速周回路。もちろん見学のバスはバンクを登ることはなかったが、実際にイン側を走行して感じたアウト側にそびえるバンクはまさに壁だった。周回路には横風送風装置も備わっており、最大で毎秒30mの横風=ほぼ台風同等の風の影響下でのテストも行えるそうだ。ちなみにこの高速周回路でステアリングを握るためには、ホンダ社内独自のライセンスを取得する必要があるとのことであった。

ホンダ四輪開発本部の栃木プルービンググラウンドの高速周回路 画像はこちら

こうして見学を終え、あらためてホンダの技術開発力と規模の大きさを実感した。近年、クルマが高額化しているといわれるが、その一因には、こうした膨大なテストの実施と開発コストの高騰がある。このような実態を知らずにただ「高い」と批判するのは、あまりに一方的であることをあらためて気づかされた。

今後、ホンダがこの施設で研究・開発したどんなクルマを世に送り出すのか、その性能と進化に注目していきたい。