この記事をまとめると

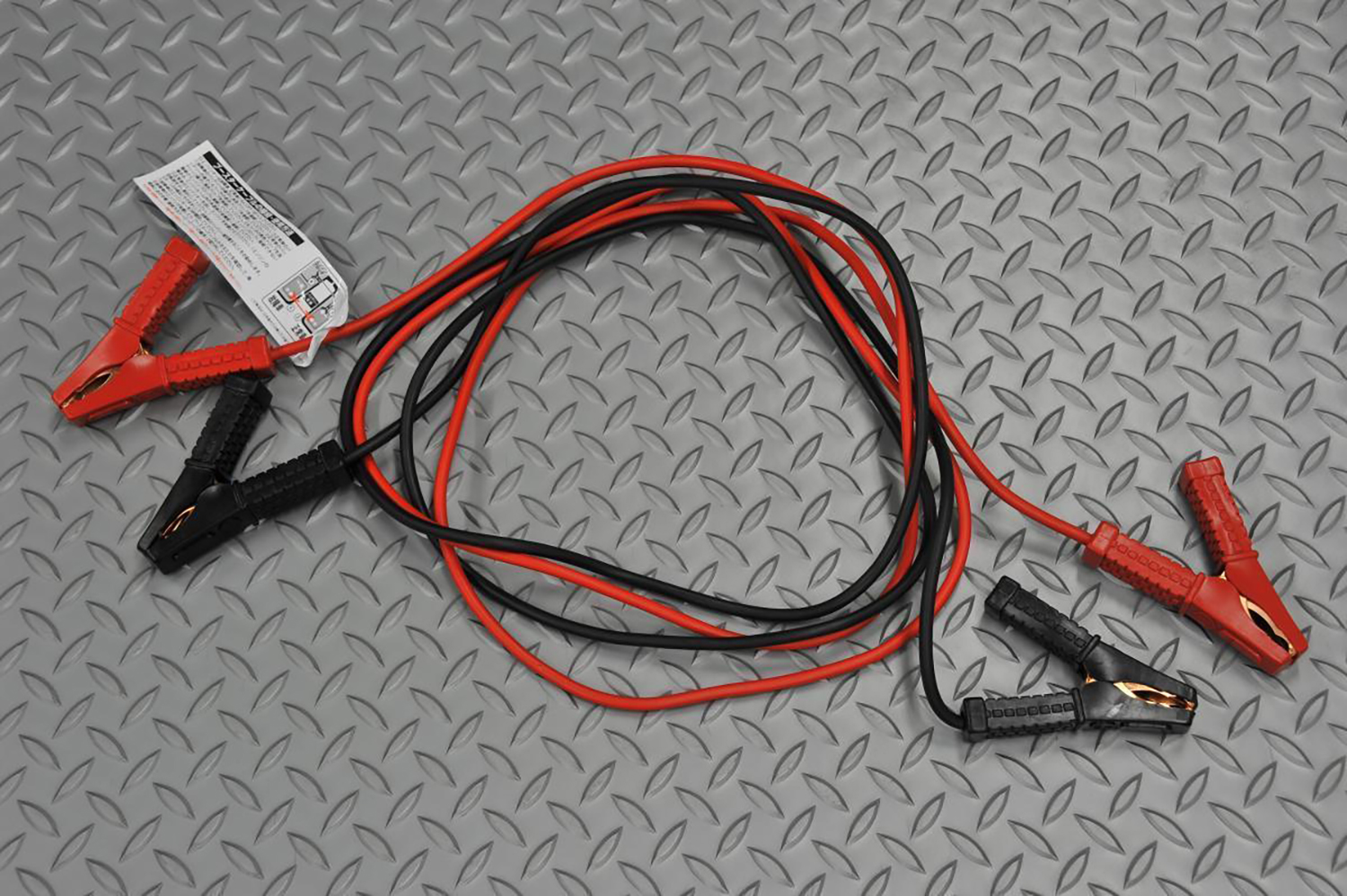

■バッテリーを上げてしまった際はブースターケーブルが役に立つ

■ブースターケーブルはショート防止のために繋ぐ順番が決まっている

■極論をいえば繋ぐ順番は重要ではないが安全のためには守るのが理想だ

ブースターケーブルを繋ぐ順番が決まっている理由

本サイトでも何度か取り上げてきたブースターケーブルの使い方。ブースターケーブルのありがたみ(価値?)は、1度でもその世話になった人なら身に染みてわかるだろう。

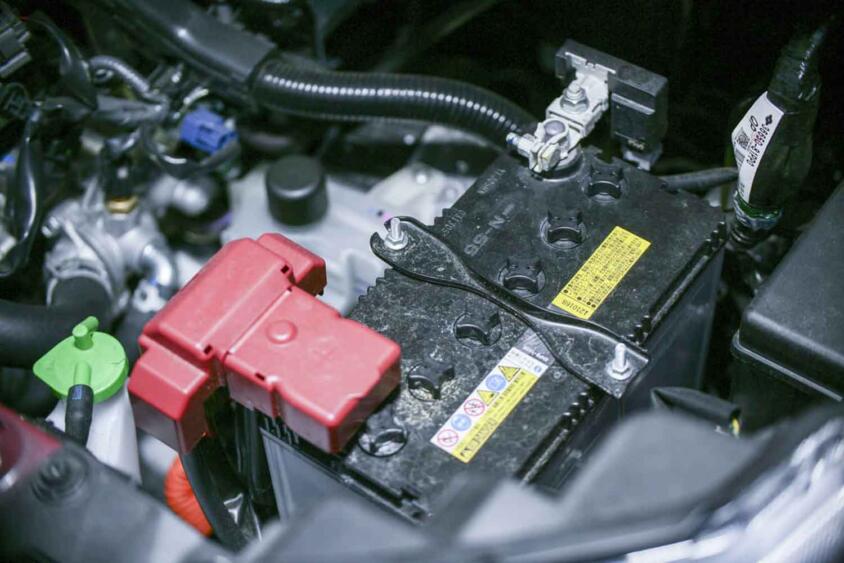

いざ出発、エンジンをかけようとセルモーターをまわそうとした瞬間、ク〜、ク〜……とあまりにスローなエンジンのまわり方(クランキング)。エンジンを目覚めさせる回転力にはほど遠く、内心は「ヤバイ、バッテリーを上げてしまった!」と焦りの境地。単独でエンジンをかけようとしたら、フル充電状態の元気なバッテリーが必要だ。

セルを回すイメージ画像はこちら

セルを回すイメージ画像はこちら

「どうしよう? バッテリーをクルマから降ろして充電機につなぐ? 新品バッテリーを買ってきて載せ替える? JAFなどの救援組織に連絡する?」

それでも、充電や買い換えるための環境が整った自宅ならまだしも、出先などでは充電作業や新品の購入はなかなかむずかしい。もっとも現実的なのは、救援を依頼する方法だが、先方がタイミングよく来てくれるかどうか。

いずれにしても、バッテリーを上げてしまうのはなにかとやっかいなことだが、ブースターケーブルがあり、周囲に電気を供給してくれるクルマが存在する場合には、それほど苦労せずエンジンを始動させることができる。バッテリーを上げてしまったが、ブースターケーブルのお陰で窮地を脱した経験をもつ人も少なからずいるだろう。

ジャンプスタートのイメージ画像はこちら

ジャンプスタートのイメージ画像はこちら

さて、このブースターケーブルによる電気の救援作業だが、注意しなければならないこととして「つなぎ方の順番」が重要視されている。正しい順序でつながなければ危ないことになる、という注意の喚起だ。

一般に推奨されているブースターケーブルのつなぎ順は以下だ。

①:バッテリーを上げた車両のプラス端子

②:救援車のプラス端子

③:救援車のマイナス端子

④:バッテリーを上げた車両のマイナス端子

これが、正しい接続順とされているが、ではなぜこの順番なのか?

その理由を考えてみると、ブースターケーブルの使い方に隠された、より安全性の高い電気の供給方法が見えてくる。

ジャンプケーブルを繋ぐイメージ画像はこちら

ジャンプケーブルを繋ぐイメージ画像はこちら