日産が手がけたお手軽レーシングカー

そこで各メーカー、プロダクションカーの上位にあたる新たなカテゴリーのレースを企画した。フォーミュラカーによるフォーミュラ・トヨタ、フォーミュラ・ミラージュ、あるいは軽くチューニングしたプロダクションカーによる、ミラージュカップやスターレット/AE86などによるワンメイクレースが続々と誕生した。

AE86 N2仕様画像はこちら

AE86 N2仕様画像はこちら

こうした潮流にあって、日産は2シーターのオープンスポーツカーを開発した。1987年の東京モーターショーに、日産自動車から公道用オープンスポーツカーとしてコンセプトカーが発表され、2年後の1989年、ニスモがレースカーとして設計を変更し、ザウルスの名称でワンメイクレースの「ザウルス・カップ」が誕生した。

日産ザウルス画像はこちら

日産ザウルス画像はこちら

ショーモデルの段階では、エンジンはマーチ・スーパーターボのエンジンを搭載していたが、市販されたレースカーは鋼管スペースフレームのシャシーにCA16DE型を搭載。ちなみに第2世代モデルが1993年に登場したが、こちらはモノコックシャシーとSR18DE型エンジンの組み合わせによるマシン(150馬力/510kg)へとアップグレードされていた。

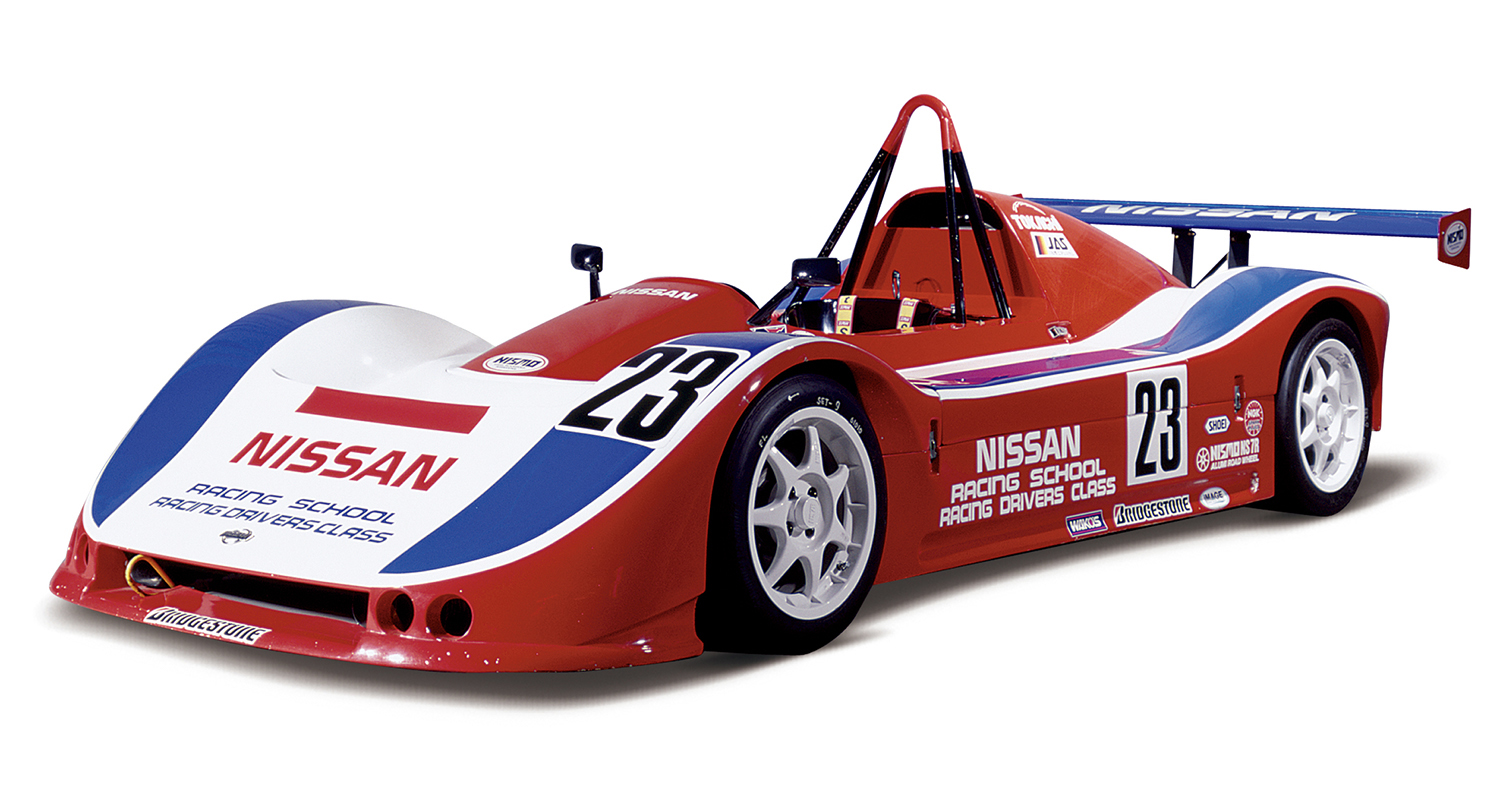

日産ザウルス(第2世代)画像はこちら

日産ザウルス(第2世代)画像はこちら

ザウルスカップは、本格派レーシングカーの入門クラスとして設定されていたが、参加メンバーには影山正美や古谷直広と、プロクラスのドライバーが顔を連ねるほど内容の高いものだった。しかし、1989年にGCシリーズ、1992年にグループCカーレースが消滅し、本格派スポーツカーレースへの登竜門に位置したザウルス・カップ・レースは存在意義が薄れていた。

逆に、もっと手軽に本格派スポーツカーでレースが楽しめるようにと、1991年、マーチのMA10E型エンジンを搭載するザウルスジュニア(70馬力/400kg)が企画され、ザウルス・レースの主流は次第にこちらへと移っていった。

日産ザウルスジュニア画像はこちら

日産ザウルスジュニア画像はこちら

バブル経済期、予算やコストをあまり考慮せず、プライベーターが本格的なレースを楽しめるようにと企画された車両とレースが「ザウルス」だったといってよいだろう。そして、このザウルスと同じ発想のレーシングカーは、現在ウエスト・レーシングカーズが開発したVITA-01というかたちで存在している。

VITA-01画像はこちら

VITA-01画像はこちら

入門クラスながらプロダクションカーとは違った本格的なレーシングテクニックが磨ける車両として人気を集めている。