御年94歳にして現役の物流マン

ここでもう少し、荷揚げ作業と海上コンテナについて聞いてみることにした。

「そもそも港は日当で働く労働者によって成り立っていたわけです。たとえば、港にお米が入ってくる。しかし、そのお米は全部バラなんです。だから袋ごとに船のクレーンでもち上げてから人力でトラックに載せる。そこから袋詰めをはじめるんですから、手間も人も必要なのは当然です。しかし海上コンテナは、コンテナごと船から下ろしてクレーンでトラックに載せるので積み替えが必要ないんです。これはシステムとしては革命でした」。

ではこのときに荷揚げの仕事がなくなった人夫たちは、どこへ向かったのだろうか。

「確かに港での仕事は減ったでしょうが、農業や工業が急速に伸びていく時代であったことから、そこが吸収していったんでしょうね。それと同時に教育が普及しましたね。徐々に高校あるいは大学を出る人が多くなり、そういう学歴が高い人たちは人夫などはやりませんから、ちょうど時代がうまい具合に重なったんでしょうね」。

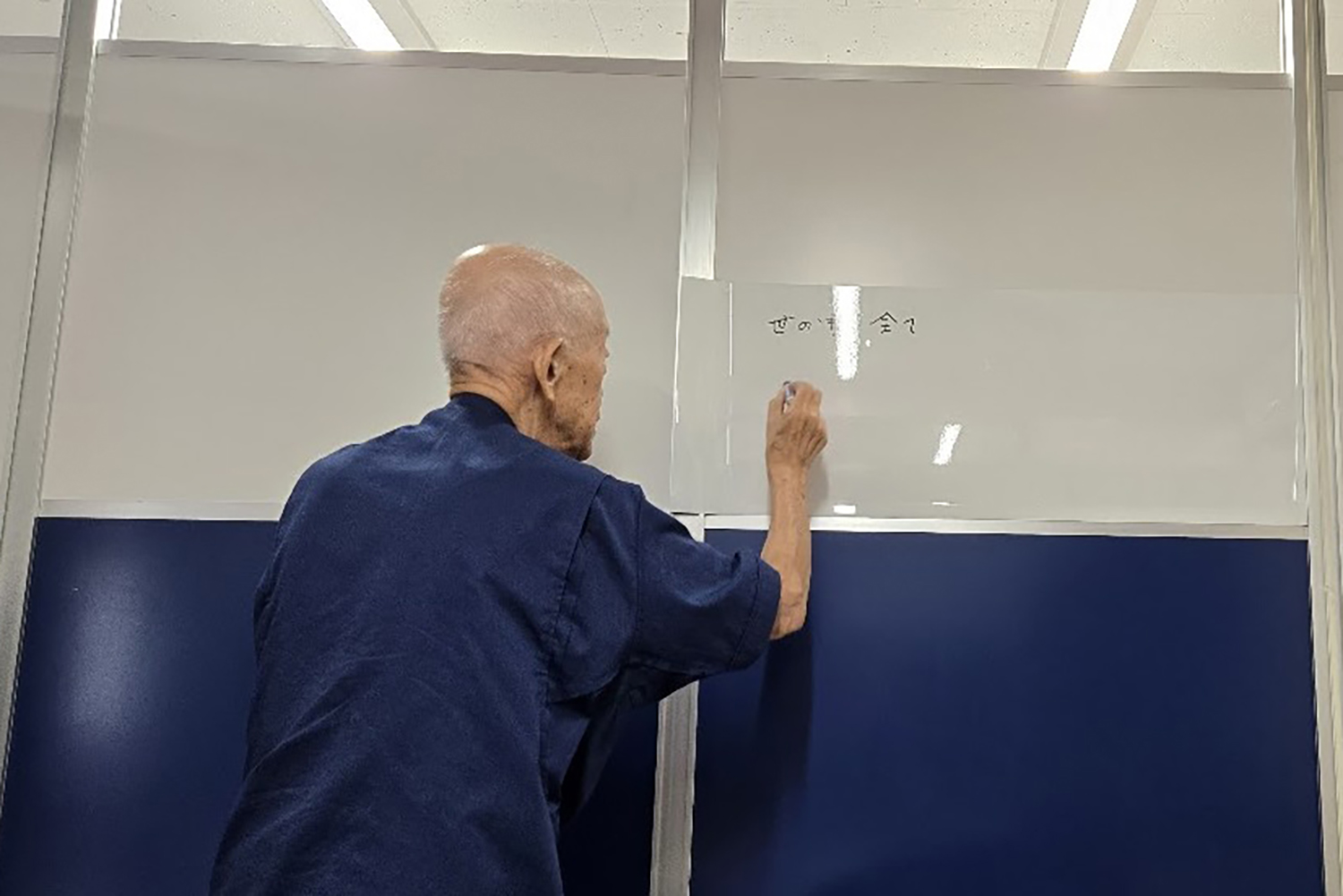

鵜飼社長画像はこちら

鵜飼社長画像はこちら

現代の物流はさまざまな変化を経ていまに至るわけだが、当時を知る鵜飼社長の話は面白く、そして非常に興味深い。長きにわたり物流業界に身を置いているだけに、話を聞く時間はいくらあっても足りないほどだった。

最後に鵜飼社長にこれからやりたいことはあるのかを聞いてみたところ、こんな答えが返ってきた。「ずっと書道を習っていたのですが、ここ2年間休んでおりまして。また再開しようと考えています。あとは80歳のときに1年間京都の大学に古典を習いに行っていたのですが、また勉強しに行ってみたいですね。同じものを見ても、自分とは違う感想をもったり、斬新な捉え方をする若い人たちの感性には驚くことも多いですからね」。

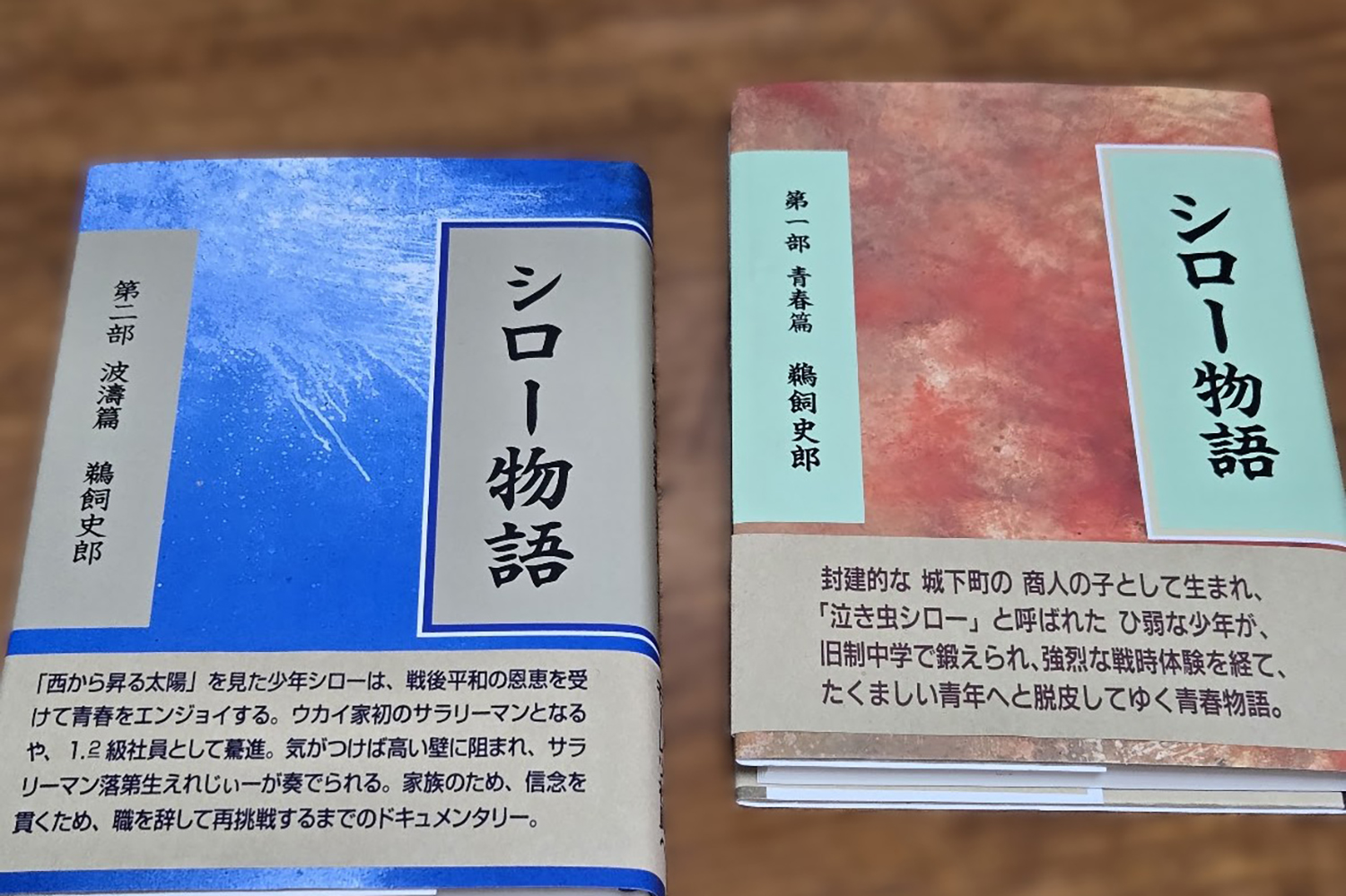

鵜飼社長の自伝画像はこちら

鵜飼社長の自伝画像はこちら

いまでも週に何日かは倉庫に出向く鵜飼社長、じつは大の活字好きでもある。自分で執筆した自叙伝も3冊目を執筆中だとのこと。さらに大学で物流について講義するほどのパワフルさをもち合わせている、日々変化する物流業界をいまも見守る現役の物流マンだ。

取材協力:株式会社ロジ・テック トーシン